「子ども第三の居場所」

第3回「子ども第三の居場所サミット」が11月6日、日本財団ビルで開催され、会場には73自治体から首長56人、副首長9人、教育長9人など124人が出席。また、オンラインでも200人を超える自治体関係者や拠点担当者が参加した。

この会議は、子ども第三の居場所設置自治体の首長のほか、子どもの居場所づくりに関わる自治体職員の方々、現場で支援に携わるNPO団体の方々、そして子ども支援に関心をお持ちの多くの方々を対象に、各拠点の先進事例を共有し、本事業の継続・発展を図るとともに、子ども支援の新たな視点を広げる機会とすることを目的に、こども家庭庁の後援のもと、こどもまんなかアクションの一環として開催した。

| 実施日 | 2025年11月6日(木) 14:00~17:30 |

|---|---|

| 場所 | 日本財団ビル 2階 大会議室 |

| 出席者 | <子ども第三の居場所 拠点設置73自治体> ・首長 56人 ・副首長 9人 ・教育長 9人 ・自治体関係者等 50人 ・オンライン参加者 212人 <B&G財団> ・理事長 菅原 悟志 ・常務理事 朝日田 智昭 ・常務理事 岩井 正人 |

| 式次第 | 一、開会 一、主催者挨拶 一、来賓挨拶、出席者紹介 一、子ども第三の居場所事業についての報告 一、正副会長挨拶 一、基調講演 一、パネルディスカッション 一、子ども第三の居場所 共同宣言 一、日本財団母乳バンク 事業紹介 一、閉会 |

主催者挨拶

B&G財団理事長の菅原は、出席者への参加のお礼を述べた後、「子どもたちが放課後に集まるまでの午前中などの時間帯に、高齢者や不登校の子どもたち、子育て世代の方々など、多様な人たちが集える場所として、地域の特性に応じてぜひオープンに活用してほしい」と語った。

来賓挨拶

こども家庭庁成育局成育環境課長の安里賀奈子氏は、内閣府こども政策担当大臣 黄川田仁志氏のメッセージを代読。少子化や地域のつながりの希薄化が進む中で、国として子どもたちの安全・安心な居場所づくりを推進しており、「国や民間の支援を活用して子どもや若者の居場所を全国に広げてほしい」と述べた。

正副会長挨拶

本会議会長の大分県杵築市・永松悟市長は、2019年4月の開所以来、多くの自治体が本市の拠点を見学に訪れていることについて、「職員にとって大きな励みとなっており、来訪者からの質問や相談に対応することが、結果的に職員の研修にもつながっている」と述べた。

次に、京都府南丹市の西村良平副会長は、拠点オープンから5年が経ち、ようやく軌道に乗ってきたと述べるとともに、親世代の課題が子どもたちに引き継がれている現状を踏まえ、「これを断ち切る第三の居場所にしていく必要がある」と語った。

-

大分県杵築市 永松市長(会長)

-

京都府南丹市 西村市長(副会長)

基調講演

地域のニーズや特性を踏まえた多様な居場所作りとは

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

公共政策領域ディレクター 加賀 大資 氏

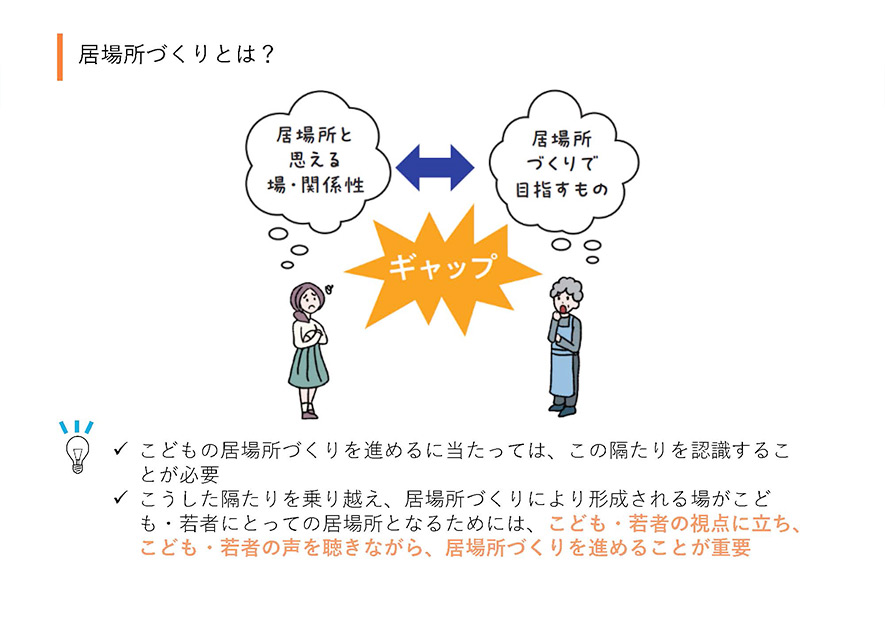

「居場所」と「居場所づくり」とは

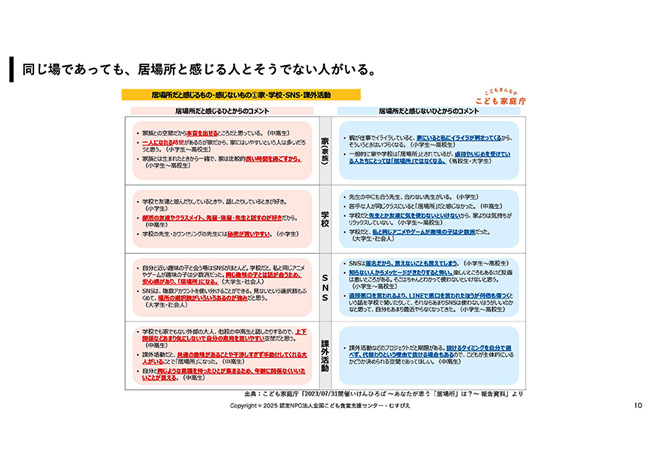

「居場所」という言葉は一見わかりやすいようで、実は非常に説明の難しい概念である。子どもたちに「あなたの居場所はどこか」と尋ねると、図書館や商業施設と答える一方で、児童館や公民館は「居場所ではない」と感じる子どももいる。結局のところ、居場所とは本人がそう感じるものであり、単なる空間ではなく、人との関係性や時間なども含めた広い概念である。

「居場所づくり」には、本人の実感と支援する側の思い、その両者の間にある距離を理解しながら、丁寧に関係を築いていくことが大切である。私が足立区で運営していたアダチベースでは、最初は「行く意味があるのか」と思っていた子どもが、スタッフの優しさに触れ、「どんな自分も受け入れてくれる場所」として感じるようになった。

本人が感じる居場所というものは、本人にしかわからない。誰かが「ここがあなたの居場所」と決めることはできないが、「ここがあなたの居場所になってほしい」と思いながら、活動し続けることが居場所作りだと考えている。

なぜ「居場所づくり」は必要なのか

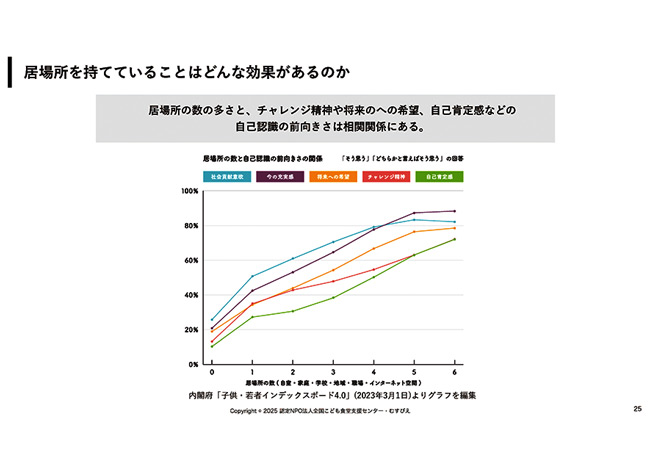

昨今、居場所づくりが求められている理由は、「どこかに」「あちこちに」「意図的に」という三つの視点から整理できる。 まず「どこかに」。不登校や若者の孤立、自殺の増加などの背景には、「居場所がない」という現実がある。新宿の路上で集まる若者たちが「ここが自分の居場所だ」と語るように、人は誰しもどこかに受け入れられる場所を求めている。だからこそ、「自分の居場所がどこかにある」と感じられる社会の構築が求められる。 次に「あちこちに」。統計によると、居場所が複数ある子どもほど幸福感や自己肯定感が高い傾向にある。居場所が複数あることにより、どこかがうまくいかなくても、「別の場所がある」と思えることが大切である。地域の中に居場所の選択肢があることが、子どもの健全な成長を支える重要な要素となる。

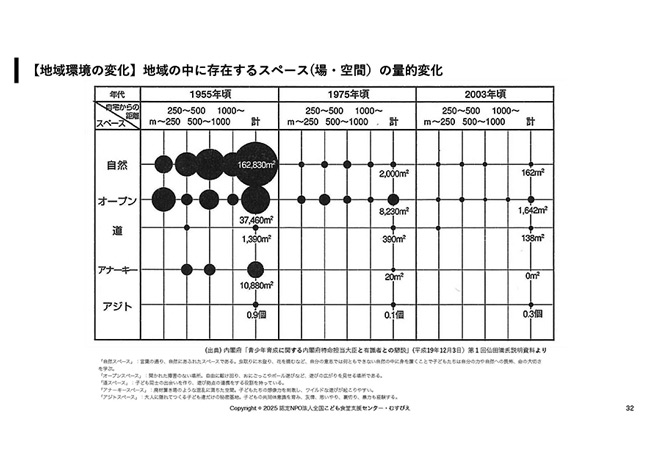

そして「意図的に」。かつては駄菓子屋や空き地、公園など、子どもが自然に居場所を見つけられる時代であった。しかし現在では、遊び場の減少や猛暑、地域のつながりの希薄化などにより、そうした環境は失われつつある。したがって、現代社会においては、意図的に居場所づくりを進めていかなければならない。

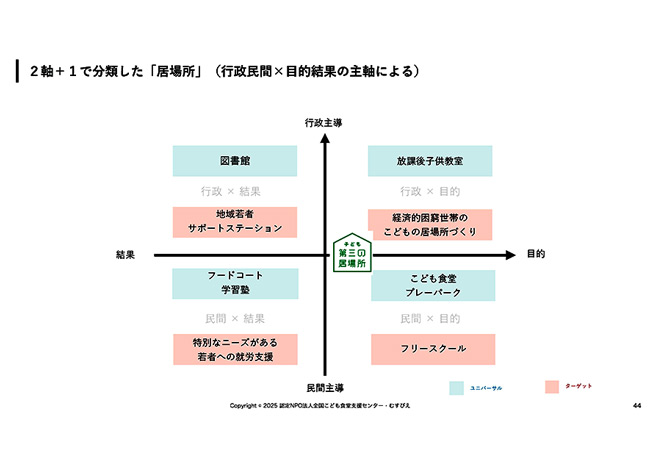

どうやって「居場所づくり」を進めるのか

居場所づくりには二つの視点がある。一つは子ども第三の居場所や児童館といった個々の居場所としての視点。もう一つは、それらを支援する自治体や中間支援団体など、地域全体の居場所を見て、多種多様な居場所を作る視点である。自治体が悩むのは「どこまでを居場所として支援するか」という範囲の設定である。下図のように、居場所を「行政・民間」「目的・結果」の二軸で整理し、さらに対象者の「限定・非限定」という視点を加えることで、地域における多様な居場所の整理が容易になると考えている。

また、居場所の支援は資金だけではない。首長による発信や計画への位置づけといった非金銭的支援も、活動の活性化に大きく寄与する。京都府長岡京市では、健康福祉部だけではなく、市民協働部が連携して進める体制作りによって、地域で多様な居場所づくりが進められるようになった。

ほかにも、新潟県妙高市では、若者の流出防止を目的に中高生の居場所づくりを推進。新たに設立される図書館等複合施設を中心に、地域全体を巻き込んだ取り組みを進めており、居場所づくりが地域づくりにも波及している。

子どもの居場所づくりは地域の未来を育てる

子ども食堂は、今や子どもだけでなく、高齢者や保護者など、多世代に開かれた交流の場としても機能している。「子どもの居場所」と言っても、見る角度を変えてみると「他の誰かの居場所」になっている。こうした取り組みは、世代を超えたつながりを生み、地域全体の活性化にもつながる。まさに、居場所づくりは地域づくりの基盤となるものである。

パネルディスカッション

はじめに、地域のニーズや特性を踏まえた多様な子どもの居場所の実践例について、5人のパネリストが、具体的な活動や工夫をしている点を説明した。

「地域のニーズを踏まえた多様な居場所づくりに向けて」

こども家庭庁

成育局成育環境課長 安里 賀奈子 氏

安里課長は、子どもの居場所づくりに関する国の取り組みと、自治体・地域が担う役割、コーディネーター配置等支援事業など、各種事業の進捗・拡充計画について説明。「こども・若者の視点に立ち、彼らの声を聴きながら、居場所づくりを進めることが重要」と語った。

-

安里課長

-

説明に用いられたスライド資料の一部

「地元住民から移住者、外国人も含む誰もが心地よいユニバーサルな居場所」

北海道東川町

町長 菊地 伸 氏

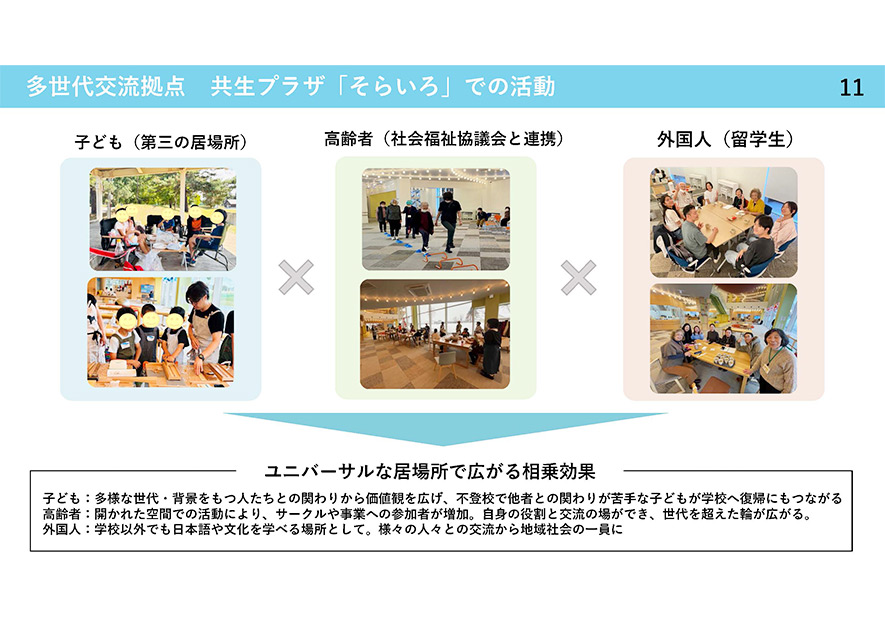

菊地町長は、町内にある2ヵ所の「子ども第三の居場所」について説明した。

「共生プラザそらいろ拠点」は、保護者交流や子どもの遊び場、不登校支援の場の提供に加えて、子ども・高齢者・留学生の交流も促進している。

「ほしぴこたん拠点」は東川小学校内にあり、学校内の資源を多様な居場所として活用し、教育と福祉を横断した支援を提供していると説明した。

-

菊地町長

-

説明に用いられたスライド資料の一部

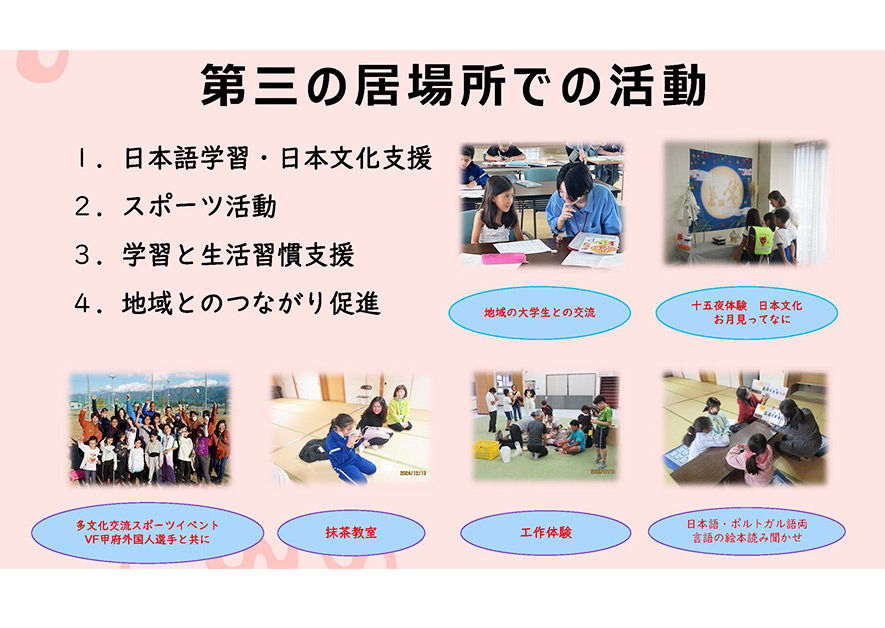

「外国にルーツを持つ児童生徒を日本社会とつなげる居場所」

山梨県中央市

市長 望月 智 氏

望月市長は、外国籍・外国ルーツの児童生徒の学習や生活、情緒を包括的に支えるモデルの構築を目的に拠点を開設した。

これにより、子どもたちの学習意欲や生活リズムが改善し、学校生活への適応力が向上。情緒の安定や自己肯定感の向上も見られ、保護者からも多くの感謝の声が寄せられている。また、地域とのつながりが深まり、安心して暮らせる環境づくりが進んでいると述べた。

-

望月市長

-

説明に用いられたスライド資料の一部

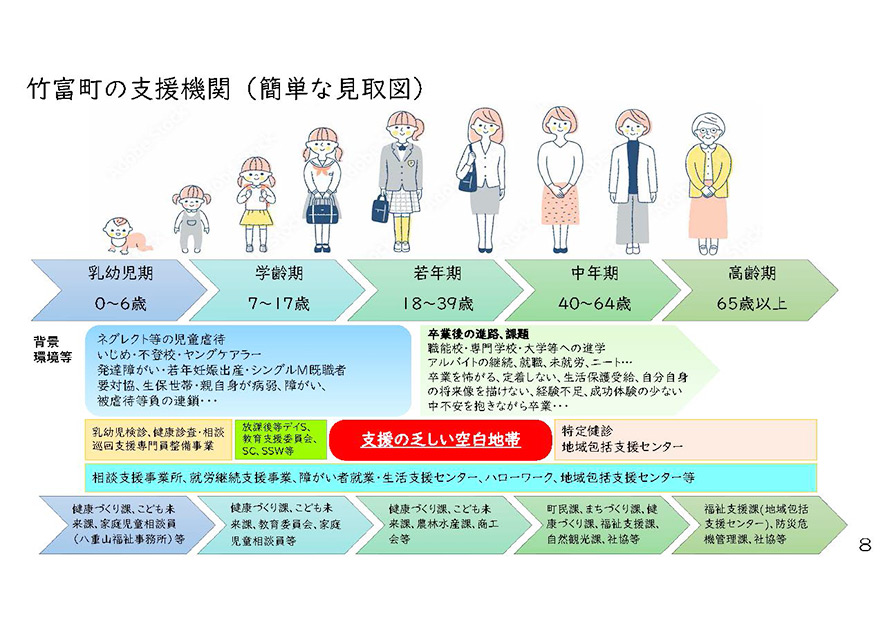

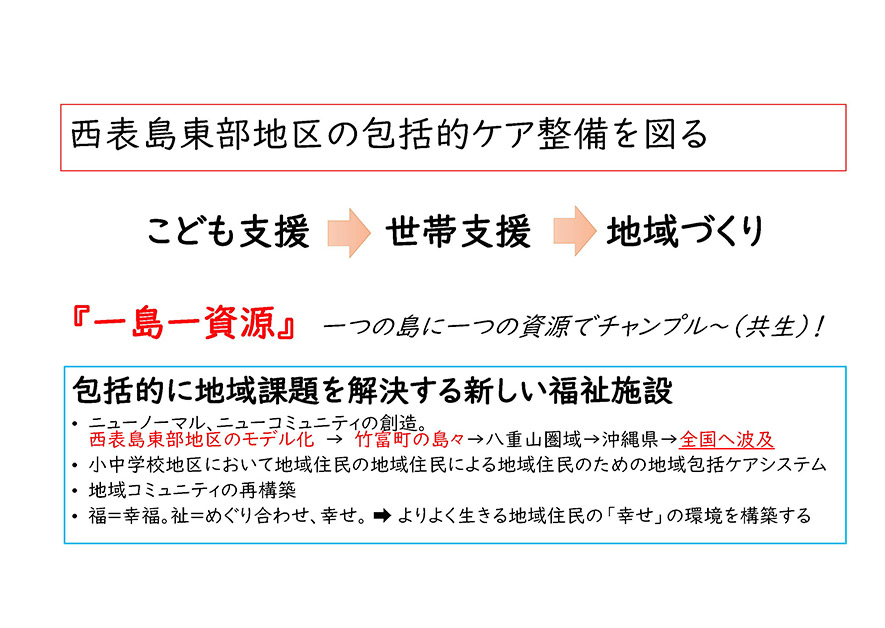

「こども×高齢者×障がい者 足りない資源で地域を活かす 総合的な支援を担う居場所づくり」

沖縄県竹富町

町長 前泊 正人 氏

前泊町長は、離島の特性により、15才で島立ちを迎える子どもたちのために「子ども未来応援会議」を設置。町長や副町長、教育長をはじめ、全部署が連携し、子どもを中心とした包括的な支援体制を構築している。子どもだけでなく保護者や地域にも支援を広げ、安心できる環境づくりに取り組んでいると述べた。

-

前泊町長

-

説明に用いられたスライド資料の一部

「こども×高齢者×障がい者 足りない資源で地域を活かす 総合的な支援を担う居場所づくり」

一般社団法人UNIVA

代表理事 津嘉山 航 氏

津嘉山氏は、子ども・障害者・高齢者・地域住民が一つの拠点で交流できる居場所づくりの取り組みを紹介。

子ども支援では、助産師と連携した性教育講座や学習教室の拡充に加え、ショートステイの試行にも取り組んでいる。

障害者支援では、就労支援事業所やカフェを通じて、働く場と地域をつなげている。高齢者支援では、世代間交流を促進し、地域の中で役割を持ちながら過ごせる環境づくりを進めている。

また、保育所や学校、子育て支援センターなどと多機関連携で取り組むことで、子どもへの支援を世帯への支援へと広げ、ひいては地域づくりにつなげていきたいと説明した。

-

津嘉山代表理事

-

説明に用いられたスライド資料の一部

5人のパネリストがそれぞれの説明修了後、質問形式のディスカッションを行った。

パネルディスカッションの様子

Q:東川町の居場所づくりで、特に心掛けていることは何ですか。

菊地町長:町全体を「居場所」と捉え、公共施設でよくありがちな「集約化」を図るのではなく、居場所をあえて点在させ、町民が複数の居場所を持てるようすること、そして、居場所を作るだけでなく、居場所を使われないと良さが伝わらないため、「居場所」を「居場所」と認知してもらうために継続的な情報発信にも力を入れている。

Q:中央市に外国ルーツの子どもたちを支援する居場所ができて、近隣住民の意識に変化はありましたか。

望月市長:中央市では、昨年4月に子ども第三の居場所を開設し、活動内容の周知を継続的に行っている。その結果、近隣住民の理解が徐々に深まり、肯定的な反応が増加している。

一方、新拠点が完成し、拠点の場所が先月移転したことに伴い、既存の住民への再周知が必要となっている。今後、地域全体での共生意識をさらに高め、誰もが安心して過ごせる居場所づくりを目指して取り組みを進めていく。

Q:竹富町のこども未来会議のような全部署参加の会議体にはどんなメリットがありますか。

前泊町長:「資源の限られているこの町を、みんなで支えていくためには、子どもたちの未来をしっかり応援しなければならない。」という思いの下、直接的に子どもの支援に関わらない下水道などの部署も含め全部署が関わることによって、あらゆる課が自分事と捉え、子ども支援が広く地域支援にもつながっていると感じる。

Q:実際の運営を通じて把握した課題について教えてください。

津嘉山氏:西表島の東部で拠点運営を開始したことにより、西表島西部や他の島々からも設置を求める声が多く寄せられており、見えていなかったニーズが見えてきている。島々に拠点を開所することは困難なため、ICTやオンラインを活用した島間連携・交流の方法を検討している。

Q:最後に安里課長に3自治体での取り組みについて感想をお願いします。

安里課長:東川町は、町全体が居場所になるということで、町のあちこちに気軽に立ち寄れる場所があることは、子どもたちの居心地の良さにつながっていると思う。子どもや高齢者が歩いて行ける範囲に居場所があることが理想であり、この取り組みはその良いモデルになると感じた。

―中央市の取り組みは、地域連携を重視した交流設計や、多様な背景を持つ人々への尊重の姿勢が非常に重要であり、外国にルーツを持つ子どもたちと地域住民が共に支え合いながら社会を形作るモデルケースとして期待される。

―竹富町は、町長のリーダーシップのもと、足りないからできないではなく、「どうすればできるか」を考える姿勢で、町を皆で支え引っ張っていくというコンセプトで進められていることに心強さを感じる。この前向きな取り組みが、地域の未来を明るくする大きな力となることを期待したい。

子ども第三の居場所以外の居場所づくりの参考事例

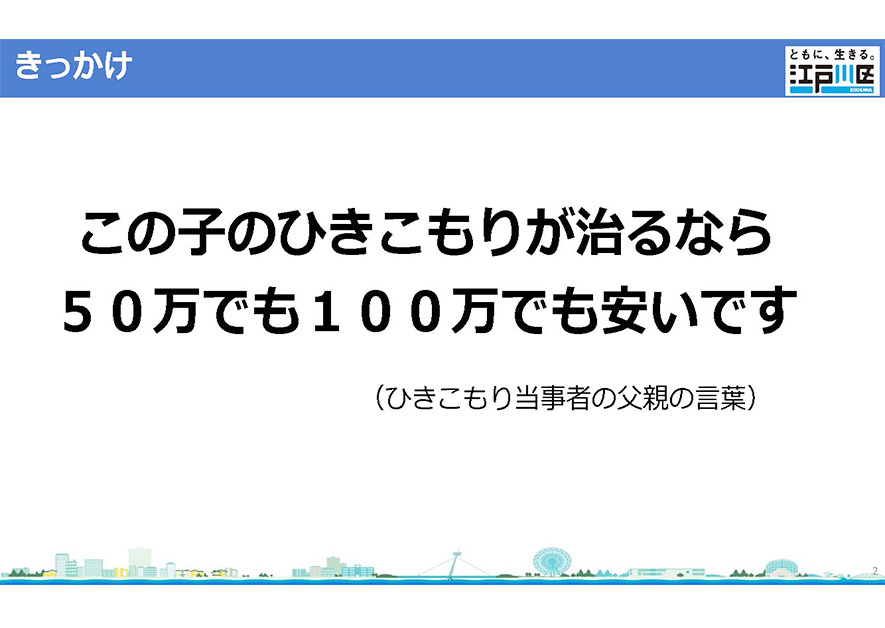

江戸川区のひきこもり施策 ~だれも孤立させない地域社会を~

続いて、子ども第三の居場所以外の居場所づくりの参考事例として、東京都江戸川区のひきこもり支援施策について、福祉部生活援護管理課長の髙橋徹成氏が事例発表を行った。

ひきこもり実態調査の結果を踏まえ、支援施策の進捗と支援体系の整理を進める中で、オンラインとリアルを併用したメタバース活用の居場所運営や、当事者が集える駄菓子屋を開設した。

これらの拠点は不登校支援にも波及効果をもたらしており、令和5年度には延べ389人の不登校児童生徒が利用し、通学再開や支援の接続強化につながるケースも確認されている。

さらに、駄菓子屋の居場所では、就労体験の場、特別支援学校の子どもたちの買い物体験の場としての役割を果たすなど、多様な支援の幅が広がっていると説明した。

-

髙橋課長

-

説明に用いられたスライド資料の一部

こどもまんなかの居場所づくりの実践事例

茨城県筑西市拠点 子どもの居場所コンテ ~こどもまんなかの居場所づくり~

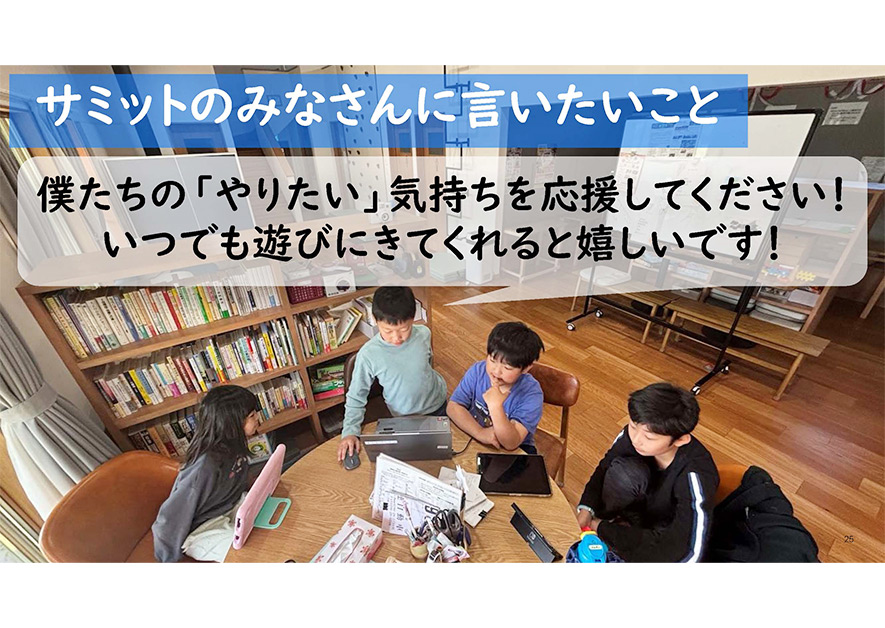

続いて、筑西市の子ども第三の居場所コンテの代表理事の田中邦東氏と4人の子どもたちによる事例発表が行われた。

まず、代表理事の田中氏が、「正解は子どもの数だけ」というビジョンのもと、ありのままの自分でいられることや無我夢中で楽しめる場の保証、前向きな姿勢、感謝の循環を大切にしていると説明。その後、子どもたちが施設の紹介と、一日の流れについて発表した。

〈1日の流れ〉

9:00 開所

9:30 朝活動(草取り、米研ぎ)

10:30 学習・創作・読書・調理実習

12:00 昼食(セルフ盛付・片付け)

13:00 清掃

14:00 全体ミーティング(生活ルール・イベント企画など)

※会議はすべて子どもたちが進行

15:00 室内・外遊び(百人一首、卓球、ボルダリング、鬼ごっこ、バスケ等)

17:30 夕食(学生ボランティアとの交流)

18:30 お迎え・帰宅

最後に、子どもたちは会議出席者に向けて、「僕たちの『やりたい』気持ちを応援してください!いつでも遊びに来てくれると嬉しいです」と声を合わせ、大きな声で発表した。

-

田中代表理事と子どもたち

-

説明に用いられたスライド資料の一部

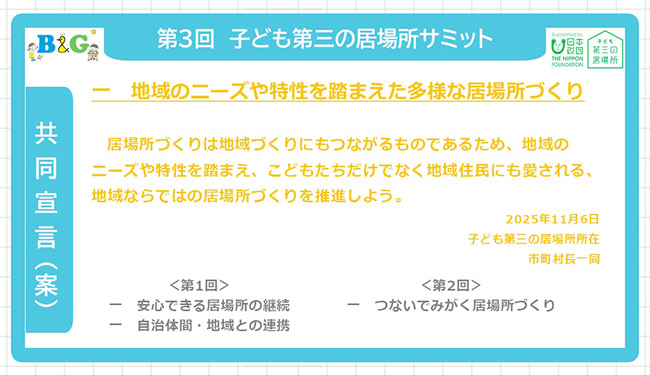

第3回「子ども第三の居場所サミット」共同宣言

子ども第三のサミット会長の永松市長(杵築市)から共同宣言の説明があり、第1・2回の共同宣言に加え、

一、地域のニーズや特性を踏まえた多様な居場所づくり

居場所づくりは地域づくりにつながるものであるため、地域のニーズや特性を踏まえ、子どもたちだけでなく地域住民にも愛される、地域ならではの居場所づくりを推進しよう。

の宣言案が採択され会議が終了した。

会場の様子

会場内には、本会議にあわせて全国各地の「子ども第三の居場所」を利用する子どもたちが制作した作品が展示された。作品毎に投票シートが設けられ、参加者が気に入った作品に投票する仕組みとなっており、投票数の多かった作品を制作した拠点には後日プレゼントが贈られる予定である。

また、長野県大町拠点の子どもたちが体験活動の一環として販売体験を行い、手作りのキーホルダーやポーチなどを販売した。心を込めて制作した品々は多くの参加者の関心を集め、大いににぎわいを見せた。

-

-

-

大町市の牛越市長もご一緒に

家庭環境や経済的理由などさまざまな事情により、家で過ごすことが困難な子どもたちが、放課後から夜間までの時間を過ごすことができる拠点として整備を進めている「子ども第三の居場所」は、2025年10月現在、全国264ヵ所に設置。B&G財団では、今後も様々な課題を抱える全国の子どもたちの居場所づくりに関する支援を実施していく。