子ども第三の居場所事業 子どもゆめ基金

8月3日(日)、「地元の魅力発信!アントレ教育プログラム~交流を通して地元の魅力を再発見しよう!~ in新庄村」を子ども第三の居場所「b&gしんじょう」で開催。

本事業は、子どもたちが地元産業や生産者の抱える課題の解決に向けたアイデア創出に取り組むことを通じて、「自ら考え、工夫する力」を育み、将来や仕事について考えるきっかけを提供することを目的に、「子どもゆめ基金」の助成事業として実施した。

| 実施日 | 2025年8月3日(日) 10:30~16:30 |

|---|---|

| 場所 | 岡山県新庄村「子ども第三の居場所」新庄拠点 b&gしんじょう |

| 参加者 | b&gしんじょうを利用する小学生~中学生 |

| 参加人数 | 10名 |

| 実施内容 | ・地元の企業・生産者による郷土教育 (新庄村サルナシ栽培研究会、木炭生産技術を継承する会) ・創出体験ワークショップ (新庄村の未来を考えよう) ・交流発表会に向けた練習 (9月に実施予定) |

地元で活躍している方のお話を聞こう①

(新庄村サルナシ栽培研究会)

はじめに、新庄村でサルナシの普及に取り組む「新庄村サルナシ栽培研究会」会長の臼井氏による講話が行われた。

サルナシは、収穫後の傷みが早く、美味しい状態で届けることが難しいことから、「幻の果物」とも呼ばれている。

臼井氏は今後の目標として、生産者の数を現在の30人から60人に増やし、生産体制の強化を図っていきたいと語った。また、「1万時間の法則」を紹介しながら、何事も成果を出すには地道な努力と継続的な取り組みが欠かせないことを子どもたちに伝えた。

地元で活躍している方のお話を聞こう

②

(木炭生産技術を伝承する会)

続いて、新庄村の伝統的な炭焼き技術の継承を目的に活動する「木炭生産技術を伝承する会」会長の坂本氏による講話が行われた。

新庄村では、冬の仕事として古くから炭焼きが盛んであったが、近年は継承者が2名にまで減少し、技術の存続が危ぶまれている。こうした状況に危機感を抱いた坂本氏が中心となり、村内の有志とともに技術の保存と継承に取り組んでいる。

講話の後には、地域の方々の協力により、新庄村産の木炭を使った焼きそばと焼きとうもろこしがふるまわれた。子どもたちは、一般的な炭と比べて煙が少ないという特徴を、体験を通じて学んだ。

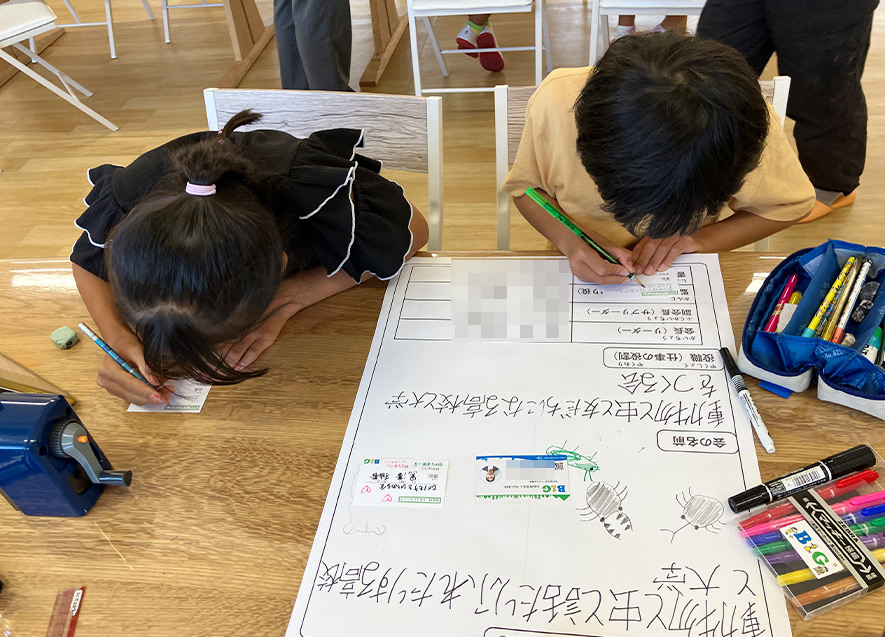

ワークショップ「未来の新庄村を考えてみよう!」

午後からは、ワークショップ「未来の新庄村を考えてみよう」を実施。

新庄村の産業や伝統を次世代へ継承するためのさまざまな取り組みについて学んだことを踏まえ、子どもたちが「こうなっていたらいいな」と思う新庄村の未来を自由に描き、その実現に向けて自分たちにできることを考えた。

子どもたちは、「今の新庄村の好きなところを残したい」という思いや、「今は無い新しいものを生み出したい」といった意見を出し合い、未来に向けた2つの会を立ち上げた。

交流発表会に向けた練習をしよう

ワークショップの締めくくりとして、立ち上げた会のメンバーが、それぞれの会の目的や活動内容を発表した。人前で話すことに苦手意識を持つ子も、自らの言葉でしっかりと想いを伝える姿が見られた。

事業実施後には、子どもたちから「みんなと意見を共有することが楽しかった」「自分から意見を出すことを頑張った」といった感想が寄せられた。

本プログラムは、新庄村のほか、岡山県の美咲町・鏡野町でも実施し、3拠点それぞれのワークショップで生まれた成果は、9月に開催予定の交流発表会にて子どもたちが発表する予定である。