2024.11.15 UP 第2回子ども第三の居場所サミット開催

子どもの視点に立ったより良い居場所づくりを推進

11月8日、海洋大学品川キャンパス(東京都港区)で「第2回子ども第三の居場所サミット」を実施し、66自治体から首長37名、副首長14名、教育長12名など計112名が出席。また、今回は100名を超える自治体関係者や拠点担当者が、この研修会にオンラインで参加した。

この会議は、子ども第三の居場所設置自治体の首長などを対象に、各拠点の先進事例を共有し、本事業の継続・発展に繋げることを目的として、こども家庭庁の後援のもと、こどもまんなかアクションの一環として実施。今回、昨年12月に閣議決定された「こどもの居場所づくり」に関する指針を踏まえ、「地域と共につなぐ・みがく~未来へ向けた子ども施策と居場所づくり~」をテーマに開催した。

サミット開始前に、「第三の居場所」紹介映像を放映

開会にあたり、B&G財団常務理事 朝日田 智昭は「B&G財団は、全国の子ども第三の居場所設置自治体の皆様と手を携え、子どもたちの生き抜く力を育む居場所づくりに邁進していく」と述べた。

次に、来賓のB&G財団評議員 谷川 真理 氏は、子どもたちにとって家庭の事情や様々な理由で生きにくい環境になったと感じると話したうえで、「各拠点で、地域に根差した支援活動をお願いしたい」と語った。

パネルディスカッション~つなぐ~

3自治体から支援のつなぎ方について先進事例の発表

自治体内の関係部署をつなぐ

京都府 南丹市 西村良平 市長

市の解決すべき課題として、①要保護児童対策地域協議会(要対協)における情報連携、②児童福祉・母子保健の一体運営に、教育を含めた「こども政策」の一元化があった。

要対協における情報連携については、クラウドサービスを導入し、学校・保育所/幼稚園・市役所でタイムリーな情報共有ができるようにした。これにより、個人ごとの経過記録簿の記載内容の共有・修正がすぐにできるようになり、より正確で適切な対応ができるようになった。

こども政策の一元化については、国が努力義務とした、こども家庭センターの枠組みを超えて、こども家庭課と幼児教育・保健推進課を統合した組織を設置。こども政策を教育委員会に一元化したことで、教育長をトップとした指示系統の一本化が図られ迅速な対応が可能となった。さらに、妊娠期、就学前から義務教育期間を一体的に見通すことができ、課題に対する新たな施策を打ち出すことが可能となった。

子育て世帯と行政をつなぐ

長野県 白馬村 丸山俊郎 村長

白馬村では、小児科、産婦人科の専門医がいない課題を解決するため、「小児科オンライン」「産婦人科オンライン」を立ち上げ、電話やメールでの無料相談を可能にするとともに、母子手帳アプリ「母子モ」を活用し、予防接種や成長記録などを管理できるサービスを導入。さらに、白馬村スマートビレッジ推進計画を策定し、公式ラインから、放課後児童クラブの入所・退所・変更手続きや保育園への連絡なども可能とするなど、子育て世帯に必要な支援を届けるためのシステムの導入、DX推進について説明した。

国内外の不登校児をつなぐ

長野県 下條村 金田憲治 村長

子ども第三の居場所下條拠点は、子どもたちが安心して過ごせる場所として、遊びや勉強、ひまわり栽培やうどん作りをはじめとした様々な体験活動を行いながら、子どもたちは元気に過ごしている。

昨年度から学校に行かない選択をした子どもたちに、自由に自分を表現し力を試す機会を作るために「不登校児童生徒映画祭」を開催。国内外から15作品の応募があった。不登校児の持つ感性の豊かさや優しさを感じた、学校だけが学びの場でないことを改めて知ったなど、本人や家族、関係者から好評を博した。今年度も開催し、子どもたちの自立につながる力を育む機会を引き続き提供していきたい。

パネルディスカッション~つなぐ~

自治体と子ども施策関係部署をつなぐ

-

大沼 みずほ 氏

-

安里 賀奈子 氏

-

奥村 春香 氏

事例発表後は、教育と福祉尾連携以外にも子育て支援に効果的な取り組みとして、元参議院議員で現在は大正大学公共政策学科准教授の大沼 瑞穂 氏が、政務官時代の経験を踏まえ、子育て世帯から選ばれる自治体になるには、相談しやすい窓口づくりが必要だと説明。そして、本当に支援を必要とする方に向けアプローチするには情報共有が要である。

また、第三の居場所の展望として、子どもたちが漫然と遊んでいる場所にならないよう各地域ごとにコンセプトを確立させることと、子ども一人ひとりのケースに合わせたマネジメントが課題だと話した。

続いて、2023年12月22日に閣議決定された子どもの居場所づくりに関する指針について、こども家庭庁成育局成育環境課長の安里 賀奈子 氏が関連事業を紹介。こども家庭庁の方針として、こどもや若者が過ごす場所と時間、人との関係性など全てが居場所になり得るので「行きたい、やってみたい、居たい」をキーワードに、子ども視点で捉えながら居場所づくりを作っていくと語った。

最後に、社会的養育の「はざま」にいる若者たちの支援を行っている、特定非営利活動法人第3の家族 理事長 奥村 春香 氏から支援内容の説明があった。対象にしているのは、「虐待」ほどではないけど、厳しい理想「この大学に行きなさい」、過干渉「GPSで監視されてる」、家族の不仲「親が離婚しそう」、無理解「自閉症を甘えだと言われた」といった、社会的養護のはざまにいる少年少女。このはざまから抜け出すためのウェブサービスを提供し、気軽に気持ちを吐き出せる場所を創出しアドバイスや地域資源の紹介をすることで、親やきょうだいなどの第1の家族、地域や学校などの第2の家族につなぐ取り組みをしている。今の社会的養護から取りこぼされた、はざまにいる少年少女のことを皆さんと一緒に考えていきたい。

パネルディスカッション~みがく~

拠点マネージャーによるディスカッション

第2部は「みがく」をテーマに、湯河原拠点(神奈川県)・鏡野拠点(岡山県)・筑西拠点(茨城県)の拠点マネージャーからそれぞれの拠点での居場所づくりにおける活動指針や方策、課題解決に向けた工夫などについて議論を行った。

多世代が活躍する拠点づくり

湯河原拠点 播磨 篤マネージャー

播磨氏は、理想の拠点像は「縁のない人同士がおせっかいと厚かましさで繋がる場所」にとし、映画「男はつらいよ」の“とらや”のような場所が理想であると説明。

子どもたちを中心とした多世代の居場所をつくるためには、ハブ人材となる“縁動家”を増やすことが必要。

縁動家とは、フットワークが軽く、人との関係を厭わない人材で、その特徴として、今日会った人とすぐに関わりを持つことができる、Giveが得意で打算的じゃない人材であるとし。縁動家の活動を応援する、縁動家の周りに人を集めることで、定量化できない大きな価値を生み出すことができる。

また、湯河原拠点では移住促進事業を行っており、移住相談や研修会等を好機として、ハブ人材となりそうな人に働きかけることも必要であると説明した。

SNS活用による地域と連携した居場所づくり

鏡野拠点 駒牧秀一マネージャー

鏡野拠点の活動を知ってもらうために、Instagramを活用。日々の拠点活動や拠点外での体験活動、寄付者への感謝などを写真や動画、メッセージを付けて投稿したことで、理解者や新たな協力者が増加し、最終的に地域連携の強化を図ることができたと説明した。

・寄付件数の増加(20件以上)

・協力者が増えたことで切り絵アート教室の実施など、活動の充実化につながった

・拠点活動を可視化することで、他自治体からの視察等も増え、理解者が拡大した

・銀行や塾など地元企業が多数フォロワーになった

・学校や先生との連携強化を図ることができた etc

子どもが主役の居場所づくり

筑西拠点 田中邦東マネージャー

子どもたちによる民主的な運営を心がけ、拠点での過ごし方やルールは子ども自身で決めることにしている。生活している中で起こる不都合からルールの必要性を感じた子が議案を提案し、ミーティングで話し合い、全会一致でルールを作成。必要に応じてルールの調整を行う。

年間活動計画やイベントなど、拠点に間する全ての事柄を子どもとスタッフで毎日行うスクールミーティングで決定する。

この成果として、子どもの自主性を最大限に尊重することで、一人一人の才能や個性、好奇心に合わせて学ぶようになり、自分らしく、いきいきと日常生活を過ごすことができるようになっている。

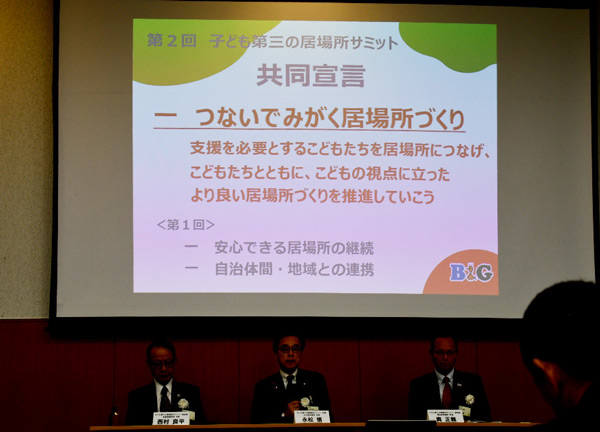

第2回子どもサミット共同宣言

パネルディスカッションの後に、子ども第三のサミット会長の永松市長(杵築市)から共同宣言の説明があり、第1回の共同宣言に加え、支援を必要とする子どもたちを居場所につなげ子どもたちと共に、子どもの視点に立ったより良い居場所づくりを推進する 「つないでみがく居場所づくり」の宣言案が採択され会議が終了した。