事業内容を知る 「子ども第三の居場所」

「子ども第三の居場所」の拠点など、各地で子ども支援のボランティア活動を行う学生たちが語り合い、交流を深めることを目的に「子どもに関わる学生ボランティアふりかえりワークショップ」を3月7日にオンラインで開催した。

当日は、一般社団法人 大学コンソーシアムひょうご神戸の加盟大学の教職員のほか、B&G財団が管轄する「子ども第三の居場所」拠点の学生ボランティアや拠点スタッフが参加し、それぞれの視点で意見交換を行った。

ワークショップの様子

本ワークショップは、B&G財団が協力する(一社)大学コンソーシアムひょうご神戸(兵庫県内の36大学等が加盟)と日本財団ボランティアセンターによる「地域の子育て支援・子どもの居場所での学生ボランティア事業」の一環として実施。

大学コンソーシアムひょうご神戸の加盟校に所属する学生が、兵庫県内のB&G財団管轄の拠点や、他の子育て支援拠点でボランティア活動を行っていることから、現場の声を共有する場として企画された。

「子ども第三の居場所」で活躍する学生ボランティア

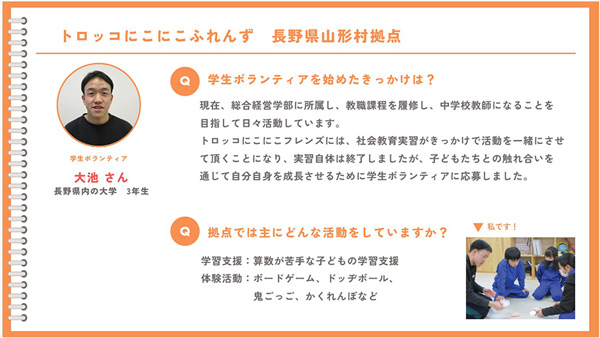

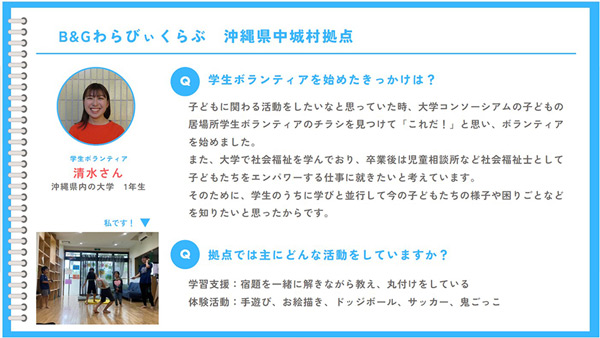

はじめに、長野県山形村と沖縄県中城村でボランティア活動を行っている2人の学生が拠点での活動について事例発表を行った。

活動のきっかけは、山形村拠点に社会教育実習で伺ったことが始まり。子どもたちと触れ合う中で、自身の支援スキルをさらに成長させたいと思い、活動を継続している。

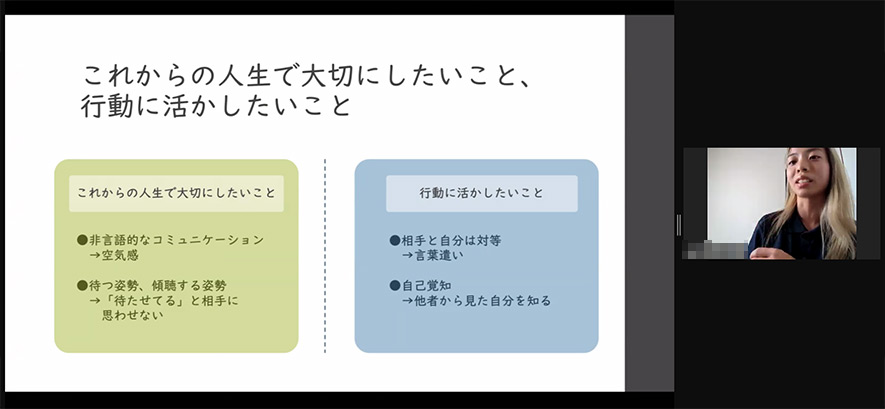

内向的な子どもとコミュニケーションを取る際は、その子が何に興味を持っているのかを聞きながら、会話を広げることを意識している。学習支援では答えを教えるのではなく、解決の糸口となるヒントを与え、じっくり待つことが子どもの成長につながることを学ぶことができたと話した。

活動を始めたきっかけは、学内の掲示板で拠点のボランティア募集を見つけ、「子どもとの関わり方を学ぶのはここだ!」と感じたこと。

子どもが多い日には、一度にたくさん話しかけられることもあるが、そのような時でも一人ひとりにしっかりと向き合えるよう、順番に話を聞くことを心がけている。話を聞く際は「どんな気持ちで話しかけているのか」、言葉だけでなく、しぐさや表情から気持ちを読み取ることを意識している。

活動を通じて、子どもと同じ目線で話をする、話を聞くことを意識するようになった。サポートする側の私が逆に子どもたちから元気をもらっていると語った。

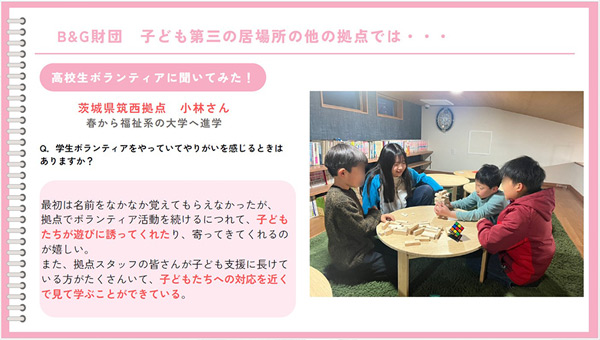

高校生も活躍!

B&G財団管轄の拠点では、福祉系の大学への進学を決めた高校生もボランティア活動に参加している。

高校生の小林さんは「子どもたちから求められること」がやりがいを感じる瞬間だと話した。最初は名前を覚えてもらえなかったが、訪れる回数を重ねるうちに、子どもたちから遊びに誘われたり、話しかけてくれるようになった。自分を必要としてくれていることが励みになっていると述べた。

全国に広がる学生の子ども支援

日本財団ボランティアセンターと連携する兵庫県内の学生たちからも子ども支援活動の事例発表が行われた。

共通していたのは、「主体性を持って活動すること」の重要性である。不登校の子どもとの交流や子ども対象のイベント開催を通じて、配慮すべき点や楽しんでもらうための工夫を自ら考え、実行することが、自己の成長につながることを共有した。

まとめ

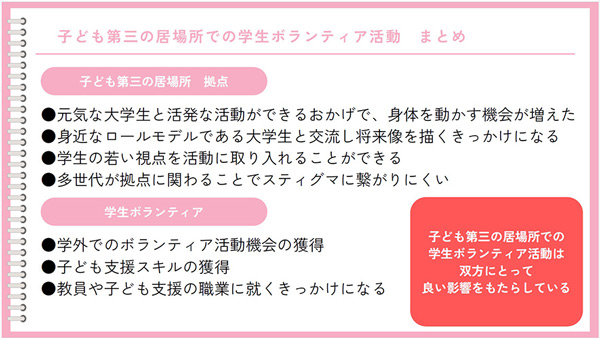

今回のふりかえりワークショップにより、「学生ボランティア」の活動は、学生・子どもたち・拠点のそれぞれに良い影響をもたらすことをあらためて確認した。

学生にとっては、実際の子ども支援の現場を経験することで、支援スキルを身につける貴重な機会となる。一方、子どもたちは学生の姿を見て、将来像を描くきっかけにつなげることができる。

さらに、拠点スタッフ・関係者にとっても、学生の若い視点を取り入れることで新たなアイデアが生まれるほか、多世代が関わることでスティグマに繋がりにくいといった利点などがあげられた。

参加者の声

・各地のボランティア活動を知ることで、新たな視点を得ることができた。

・これまで子ども支援のボランティアについて詳しく知らなかったが、実際の取り組み事例を聞き、理解を深めることができた。

・自分が感じていることと同じ思いで活動している人がいて安心した。

学生ボランティアが子どもたちと関わりながら成長し、その成長が地域にも良い影響を与えていることを共有する貴重な機会となった。