事業内容を知る 「子ども第三の居場所」

はなまるはうす外観と中の様子

福島県東白川郡塙町(はなわまち)は、福島県の中通りに位置し、茨城県と栃木県に隣接する自然豊かな町。子育て支援施策としては、塙サービス会加盟店利用時に提示するとポイントがもらえる「塙町子育て世帯応援ポイントカード」の発行や2018年からは子育て支援アプリ「はなわすまいるアプリ」を導入するなど、妊娠、出産育児をサポートする取り組みも行われている。

塙町には地域住民の皆様が気軽に集える拠点として「B&G海洋センター」プールがあり、そのつながりから、B&G財団の「子ども第三の居場所」事業に参画し、2023年5月にb&gはなわ「はなまるはうす」(以下、はなまるはうす)」をオープンした。

「はなまるはうす」は町の幼稚園、小学校、中学校に通っているお子さんと保護者に公募をして決定した名前で、意味は「はなわまち」の「はな」と「わ(輪)」を「○(まる)」と読ませて「はなまる」とし、みんなが「はなまる」な気持ちになれるようなおうち、という思いが込められている。

まだオープンして1年目の「はなまるはうす」だが、複数のSNSを使いこなし、活動やお知らせなどの情報を発信している。今回は、「子ども第三の居場所」拠点における「SNS運用」の好事例として「はなまるはうす」の事例を紹介する。

運用体制

-

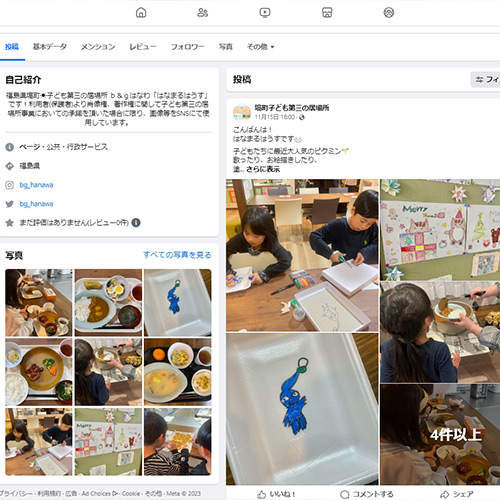

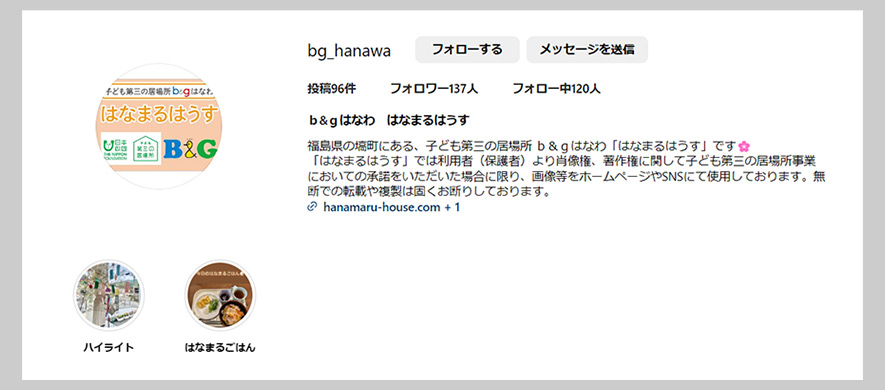

「はなまるはうす」のInstagram

-

X(旧Twitter)

-

(右)Facebook

「はなまるはうす」は、X、Instagram、Facebookの3つのSNSを3、4人体制で運用しており、日頃からプライベートでSNSを使用しているスタッフも多く、動画編集やトリミングなどが得意なスタッフもいるためリールやストーリーズなど動画での投稿も必要に応じて活用しながらX、Instagram、Facebookなどの各種SNSを利用している人に届くように、それぞれに同じ内容を投稿している。

「はなまるはうす」SNS運用の3つのポイント

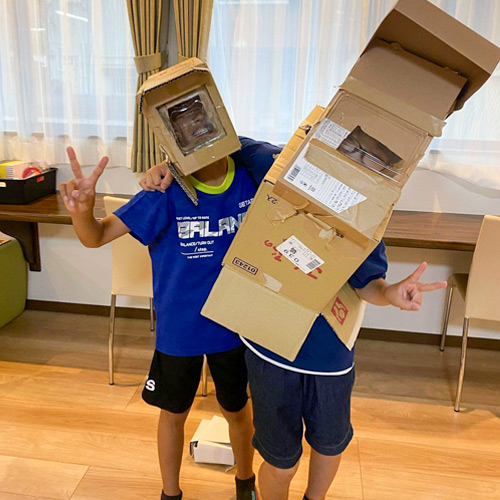

(1)肖像権について徹底

各SNSの自己紹介部分に肖像権、著作権に関する記載を行う 顔写真掲載NGの場合はスタンプや顔を隠して 写真を撮る等で個人を特定できないようにしている

利用登録時に利用者(保護者)に、SNSへの児童の写真掲載の可否を確認し、OKの場合のみ掲載。SNSに顔写真掲載NGの児童についてはスタンプ処理等を行い、個人が特定できないようにしている。

また、はなまるはうすのSNSのプロフィール等に、肖像権、著作権に関して承諾を得た場合に限り、画像等をホームページやSNSにて使用していることを明記。無断での転載や複製は断る旨も併記している。

活き活きとした楽しい活動風景を安心して見ることができる

これにより、きちんと許可を得て掲載されている、安心できる情報であることを明示できる。そして、この「安心」の上で、SNS掲載OKの児童の笑顔あふれる活動風景を垣間見ることができるのが、「はなまるはうす」のSNSの魅力だ。

(2)1つのお知らせは同じアイコンを使用し、情報の整理をしている

同じ内容のお知らせは同じアイコンで統一。タイムラインに並んだときにもお知らせがあることがわかりやすい

Instagramアカウントでは、「はなまるはうすからのお知らせ」「今週の献立のお知らせ」「寄付・ご支援を頂きました」など、定期的に投稿される内容の1枚目を同じアイコンで統一しているため、何についての投稿なのか、情報が多く並んだ際にも見やすく、わかりやすい。

必要な情報であることを視覚的に明示することにより、利用者は「はなまるはうすからのお知らせ」など、知りたい情報を、たくさんの投稿の中から逃がさず確認することができる。

(3)保護者の方にどのような情報を届けるか工夫している

食事の内容がまとめて見ることができる。ハイライトで動画などもまとめて見られる

投稿する際には、ただ画像や動画を公開するだけでなく、Instagramでは、ストーリーズハイライトに「はなまるごはん」として、「はなまるはうす」で提供されている食事の情報がまとめられているなど、情報がカテゴリごとに発信されており、全体を見ることはもちろん、特定の情報にもアクセスしやすい。

「はなまるはうす」のSNSは「見てもらう」ための工夫満載

「お知らせ」と活動報告や献立の情報などがバランスよく掲載されている

「はなまるはうす」のSNSは、児童の活動の様子など保護者や地域の方々が「知りたいこと」と、お知らせなど、はなまるはうすから「知らせたいこと」が、わかりやすく、バランスよく投稿されている。動画を活用した発信は保護者からも「わかりやすい」と好評だと言う。

また、SNSに投稿する内容に即したタグ付け(例:地域のハロウィンのようなイベント「お月見泥棒」のタグは、#ハロウィン #お菓子 #わくわく など)もされていることで、フォロワー外からのアクセスが期待できる。

さらにハッシュタグをつけ投稿する際には、「子ども第三の居場所」の表記を正確にすることと、ハッシュタグは半角英数でスペースにし、正しく認識されるように気を付けている。正しいハッシュタグで投稿することにより、他の子ども第三の居場所の拠点とSNS上で繋がることも可能だ。

※NG:「こども(子がひらがな)」、「第3(三が数字)」「子どもの(「の」の位置が異なる)」「#子ども第三の居場所(ハッシュタグが大文字)」

公式サイトの下部に貼られているSNSのリンクとQRコード

ただ情報を発信するだけでなく、見てもらうための工夫がされている、SNS活用の好事例だ。また、「はなまるはうす」公式サイトの下部に、X、Instagram、FacebookのそれぞれのリンクとQRコードが貼られており、活動に興味を持った人が、そのままSNSに遷移しやすい工夫も行われている。

SNSを活用することにより、地域からの拠点理解が深まり、野菜や本などの寄付も増えてきたという。このように新拠点では、様々なSNSを活用した活動周知が行われており、拠点運営に良い影響をもたらしている。

今後、新拠点の活動を「新発見!」紹介として定期的に掲載していく。

家庭環境や経済的理由などさまざまな事情により、家で過ごすことが困難な子どもたちが、放課後から夜間までの時間を過ごすことができる拠点として整備を進めている「子ども第三の居場所」。現在、全国195か所に設置され、全国への更なる開設を目指す。

B&G財団は、引き続き子ども第三の居場所の設置自治体を募集しています。ぜひ、お気軽にB&G財団 地方創生部 子ども支援課(TEL:03-6402-5311 mail:kodomo@bgf.or.jp)までお問合せください。ご応募をお待ちしております。