- # びっくり

-

良質石鹸の国産化、花王創業者 長瀬富郎 ながせ とみろう

岐阜県中津川市マンガ家:作画 深川明美長瀬富郎(ながせ とみろう)は、幕末文久3年(1863年)美濃国恵那郡福岡村(現岐阜県中津川市福岡)に生まれ、明治18年(1885年)上京して日本橋の和洋小間物商に入店し舶来品の石けん等を扱いました。長瀬は、明治20年日本橋で「長瀬商店」を創業し、舶来品に負けない高品質な石鹸製造に乗り出し、明治23年「花王石鹸」を発売、海外でも品質を認められました。長瀬商店は、花王株式会社として続いています。

- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # 先駆者(43)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 泣ける(7)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # 深川明美(1)

- # 岐阜県(5)

-

繰り返し立ち上がった不屈の武将 長連龍 ちょう つらたつ

石川県穴水町マンガ家:監修 東四栁史明、原作 杉畠啓文、マンガ チハラアケミ長連龍(ちょう つらたつ)は、戦国時代 天文15年(1546年)能登畠山家の家臣長家に生まれ、畠山家が上杉謙信に敗れ滅んだ後は織田信長、信長が本能寺で討たれた後は前田利家、利家の死後は後継者の利長に仕えて、賤ヶ岳の戦い、小田原征伐、朝鮮出兵、関ヶ原の戦い、大坂の陣など戦国時代から江戸初期まで生涯41回の合戦で活躍し、勇名を馳せた武将です。子孫は、前田家の家老として幕末まで前田家を支えました。

- # 中世(9)

- # 歴史・伝説(18)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # リーダー(39)

- # 武人・サムライ(21)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 面白い(48)

- # チハラアケミ(1)

- # 杉畠啓文(1)

- # 東四栁史明(1)

- # 石川県(2)

-

農業用水唐桶溜を作った 岡田宗山 おかだ そうざん

栃木県芳賀町マンガ家:編集 田中誠一、作画 久保田ゆうと岡田宗山(おかだ そうざん)は、江戸時代前期の下野国東水沼村(現栃木県芳賀町)の名主で、水不足に苦しんでいた農民のため、鬼怒川からの導水に成功した板戸用水からの分水に長年尽力し、宝永3年(1706年)岡堀1230間(2.2キロメートル)掘抜(隧道)300間(540メートル)開削等の難工事を完成させ、鬼怒川から唐桶溜への導水が実現しました。これらの事業に宗山は多額の私財を投じ、農民達は総出で労力を提供しました。

- # 近世(17)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 久保田ゆうと(1)

- # 田中誠一(1)

- # 栃木県(3)

-

名門足利家を後世につないだ 足利島子 あしかが しまこ

栃木県さくら市マンガ家:吉原澪足利島子(あしかが しまこ)は、戦国時代永禄11年(1568年)上総国(現千葉県)に生まれ、天正16年(1588年)下野国塩谷郡喜連川(現栃木県さくら市喜連川)の領主塩谷義上に嫁ぎましたが、豊臣秀吉の「宇都宮仕置」で喜連川塩谷氏は滅亡しました。

島子が秀吉に断絶の危機にあった「古河・小弓公方」足利氏の存続を願い出た結果、武家の名門足利氏の末裔島子に喜連川が与えられ喜連川氏は長く存続しました。- # 中世(9)

- # 歴史・伝説(18)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # リーダー(39)

- # 女性(11)

- # 武人・サムライ(21)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 吉原澪(1)

- # 栃木県(3)

-

あんパンの生みの親 木村安兵衛 きむら やすべえ

茨城県龍ケ崎市マンガ家:きむらひろき木村安兵衛(きむら やすべえ)は、江戸後期文化14年(1817年)常陸国田宮村(現茨城県牛久市田宮町)に生まれ、天保10年(1839年)頃下総国北相馬郡川原代村(現茨城県龍ケ崎市川原代町)の木村家の婿養子となり、安兵衛を襲名しました。安兵衛は上京して、明治2年(1869年)日本人を対象にした日本初のパン屋を創業しますが売れ行きが悪く、明治7年“日本人が喜ぶパン”として「あんパン」を作りました。

- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # 先駆者(43)

- # 発明・発見(13)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 日本初(20)

- # びっくり(38)

- # 面白い(48)

- # きむらひろき(1)

- # 茨城県(4)

-

藩の年貢米を奪い村人を救った 一色次郎輝季 いっしきじろうてるすえ

茨城県五霞町マンガ家:監修 小野真嗣、原案 永田聡子、作画 わたなべまどか一色次郎輝季(いっしきじろうてるすえ)は、戦国時代末期下総国葛飾郡田宮荘(現埼玉県幸手市)の領主の子に生まれ、天正18年(1590年)松平康元に幸手城を攻め落とされ、葛飾郡川妻村(現茨城県五霞町)に落ち延びました。江戸初期元和6年(1620年)飢饉に苦しむ川妻村のため、輝季は松平康元が立藩した関宿藩から年貢米を奪い、村人に分け与えました。翌年輝季は処刑されましたが、村人は恩を忘れず供養しました。

- # 近世(17)

- # 社会貢献(14)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # 愛・献身(36)

- # 型破り(25)

- # 武人・サムライ(21)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # わたなべまどか(1)

- # 小野真嗣(1)

- # 永田聡子(1)

- # 茨城県(4)

-

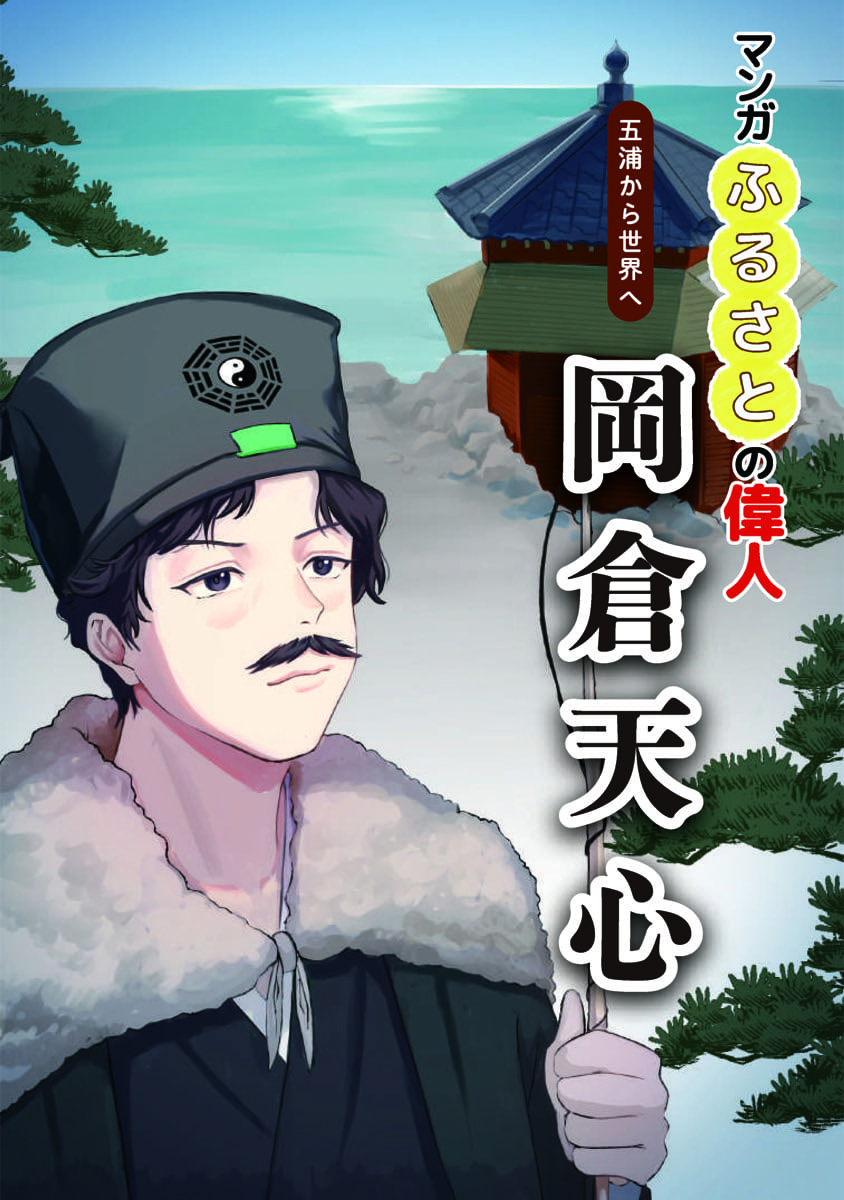

日本美術を世界に紹介した 岡倉天心 おかくら てんしん

茨城県北茨城市マンガ家:監修・原案 小泉晋弥、作画 産本まぐろ岡倉天心(おかくら てんしん)は、幕末文久2年(1863年)横浜に生まれ、明治22年(1889年)東京美術学校(現東京藝術大学美術学部)設立、日本美術院創設、ボストン美術館中国・日本美術部長就任等、日本の美術史学研究の開拓者であり、美術評論、美術家養成に貢献しました。天心は、明治38年(1905年)茨城県大津町(現北茨城市)の五浦海岸に自身の設計による邸宅と六角堂を建築し、活動の拠点としました。

- # 近代(36)

- # 芸術・文化(26)

- # 先駆者(43)

- # 名人・巨匠(27)

- # 世界で活躍(31)

- # 日本初(20)

- # びっくり(38)

- # 面白い(48)

- # 小泉晋弥(1)

- # 産本まぐろ(1)

- # 茨城県(4)

-

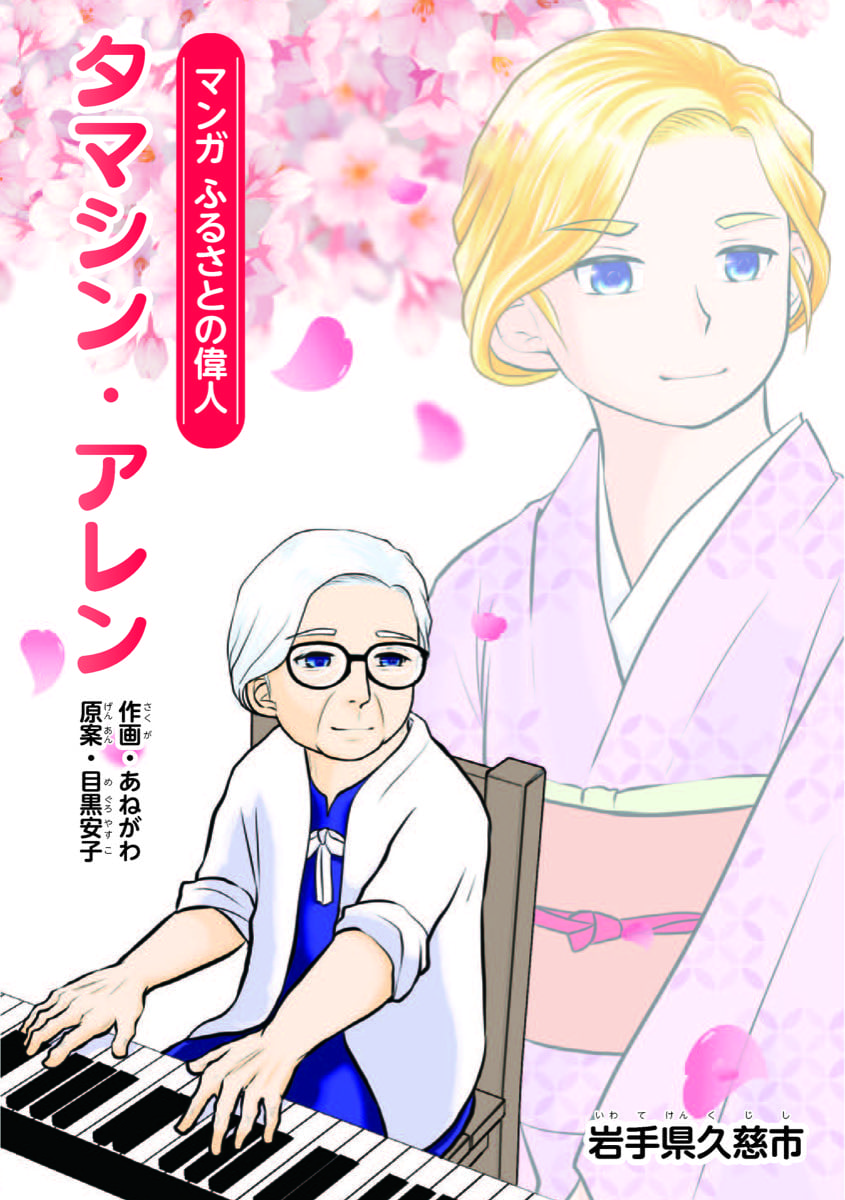

女子教育・幼児教育の先駆者 タマシン・アレン Thomasine Allen

岩手県久慈市マンガ家:作画 あねがわ、原案 目黒安子タマシン・アレンさんは、1890年米国に生まれ、大正4年(1915年)25歳で来日、東京・仙台・盛岡等で女子教育や乳母子の保健活動を行い、昭和13年(1938年)久慈市に久慈幼稚園を開園しますが、太平洋戦争開戦で米国に強制送還されました。アレンさんは、終戦後の昭和22年再来日して社会活動を再開、昭和27年学校法人頌美学園を設立し幼小中の一貫教育体制を作り、昭和45年アレン短期大学を設立しました。

- # 現代(35)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 先駆者(43)

- # 愛・献身(36)

- # 女性(11)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # あねがわ(1)

- # 目黒安子(1)

- # 岩手県(3)

-

親子孫三代の賢人 大槻玄沢・磐渓・文彦 おおつき げんたく・ばんけい・ふみひこ

岩手県一関市マンガ家:そのだつくし大槻玄沢(おおつき げんたく)は、江戸中期宝暦7年(1757年)陸奥国磐井郡中里(現岩手県一関市)に生まれ、「蘭学階梯」、「重訂解体新書」等を記しました。

玄沢の子磐渓(ばんけい)は、江戸後期享和元年(1801年)に生まれ、奥羽越列藩同盟の結成に尽力しました。

磐渓の子文彦(ふみひこ)は、江戸後期弘化4年(1847年)に生まれ、明治19年日本初の近代的国語辞書「言海」を完成させました。- # 近世(17)

- # 近代(36)

- # 芸術・文化(26)

- # 先駆者(43)

- # 発明・発見(13)

- # 一般市民(16)

- # 武人・サムライ(21)

- # 日本初(20)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # そのだつくし(2)

- # 岩手県(3)

-

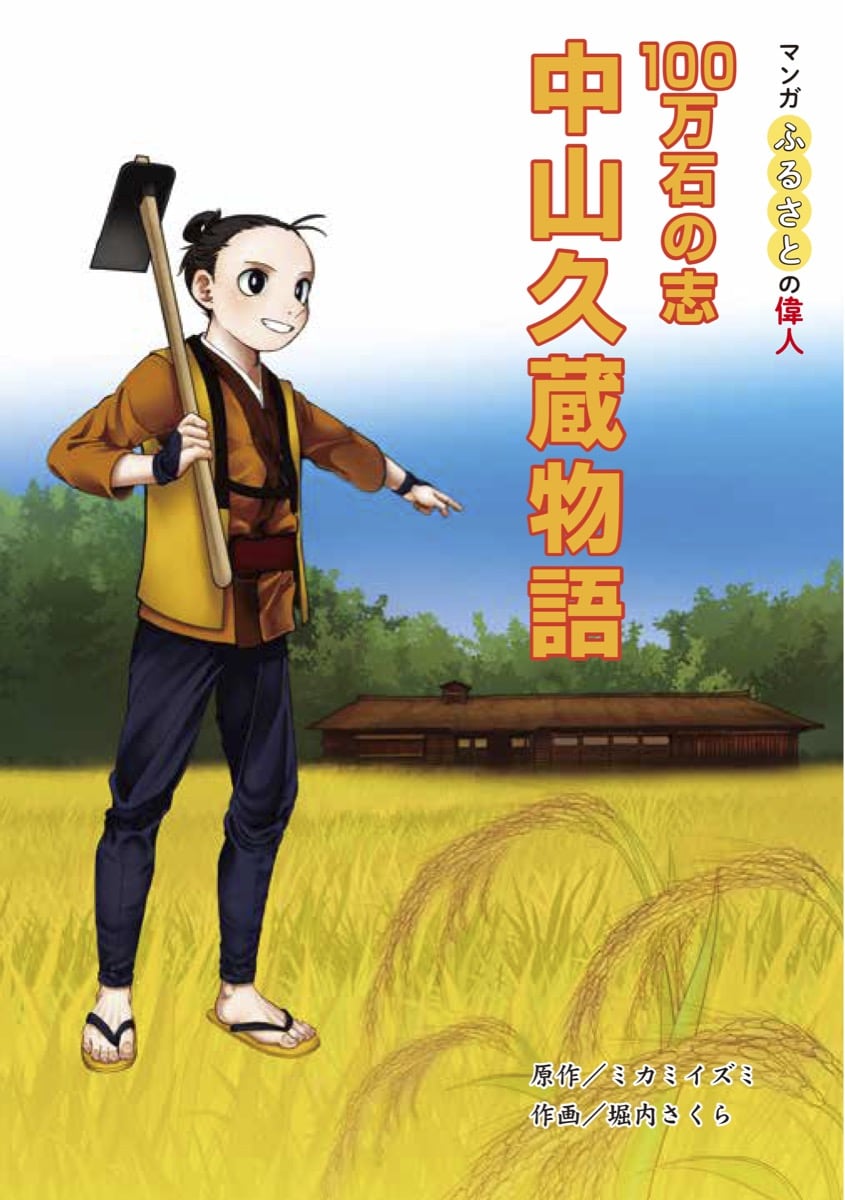

北海道に寒地稲作を広めた 中山久蔵 なかやま きゅうぞう

北海道北広島市マンガ家:原作 ミカミイズミ、作画 堀内さくら中山久蔵(なかやま きゅうぞう)は、江戸後期文政11年(1828年)河内国春日村(現大阪府太子町)に生まれ、明治4年(1871年)北海道開拓を志し札幌郡月寒村島松(現北広島市島松)に入植。明治6年(1873年)道南より北では初となる寒冷地米「赤毛」の栽培に成功。開拓移民に種もみを無償で配布し、北海道「寒地稲作の祖」として知られています。赤毛は、ゆめぴりかなどの道内寒冷地米の源流となっています。

- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # 先駆者(43)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # びっくり(38)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # ミカミイズミ(1)

- # 堀内さくら(1)

- # 北海道(4)

-

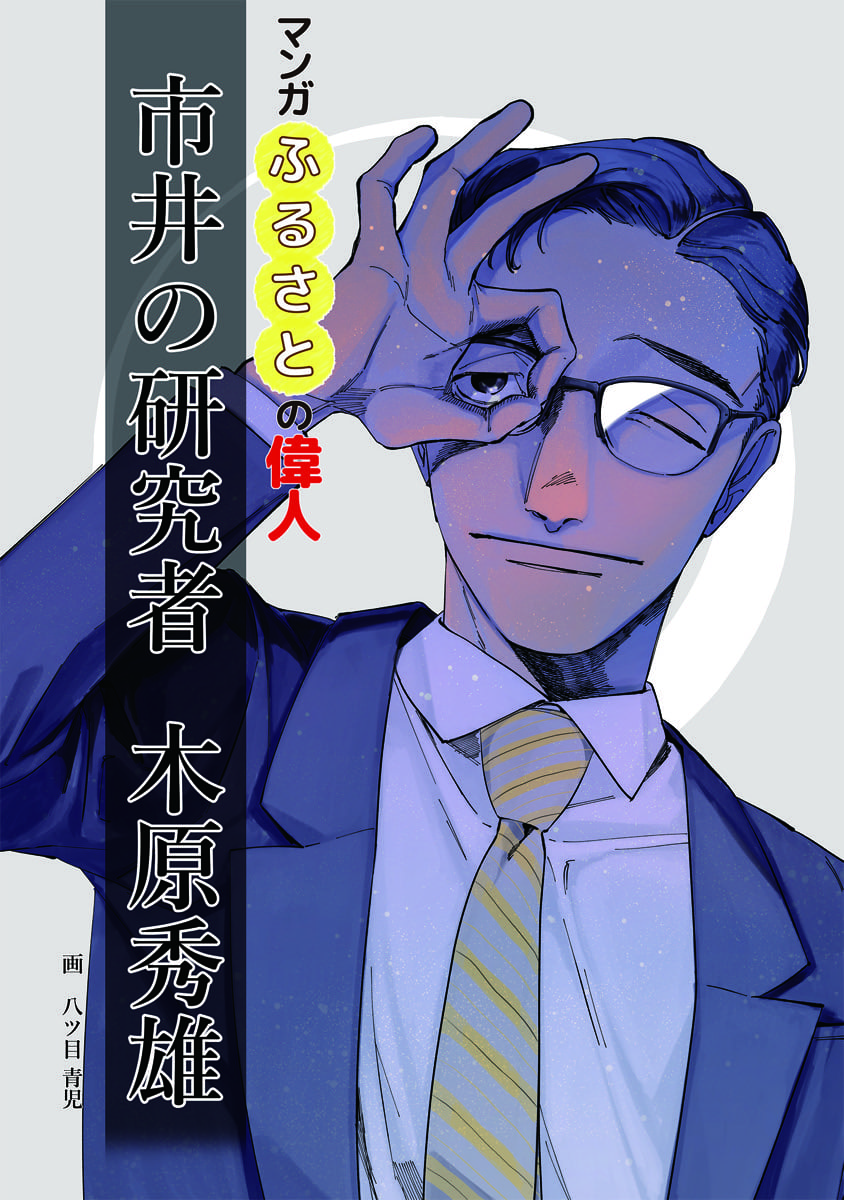

アマチュア天文家として活躍した 木原秀雄 きはら ひでお

北海道名寄市マンガ家:八ツ目青児木原秀雄(きはらひでお)さんは、明治44年(1911年)東京府東京市(現東京都中央区)に生まれ、昭和15年(1940年)名寄尋常高等小学校(現名寄市立名寄小学校)、昭和17年(1042年)旧制名寄中学校(現道立名寄高等学校)の教員となりました。木原さんはアマチュア天文家として多くの功績を挙げ、昭和48年(1973年)私設天文台を開台、市民への天文普及に努め、後のなよろ市立天文台の礎となりました。

-

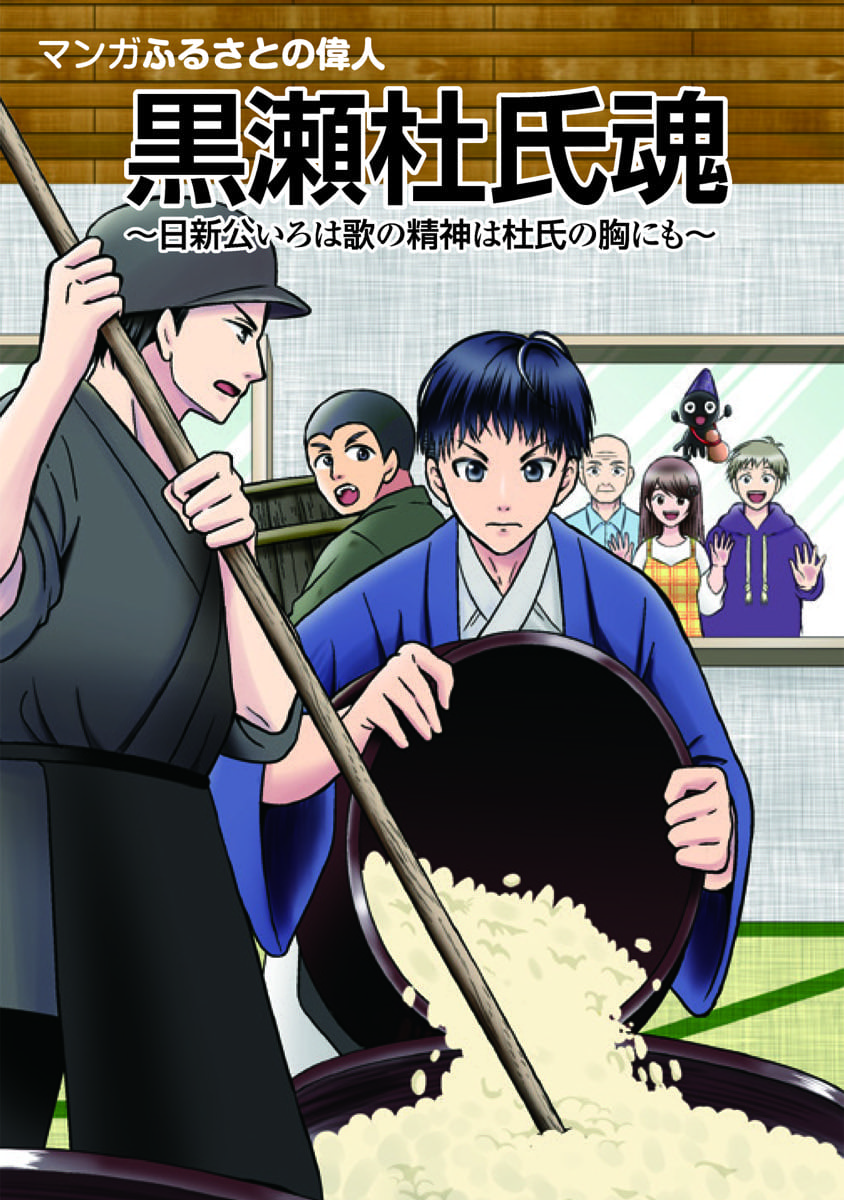

焼酎の生産量・質を向上させた杜氏 黒瀬巳之助、片平一、黒瀬常吉 くろせみのすけ、かたひらはじめ、くろせつねきち

鹿児島県南さつま市マンガ家:春野洋治郎、ダムダム、あさごはん、万の瀬辰巳明治31年(1898年)自家用焼酎製造が禁止され、酒蔵に高度で専門的な製造技術が求められるようになりました。鹿児島県南さつま市笠沙町黒瀬地区の3人の若者「黒瀬杜氏三人衆」は、黄麹仕込みが主流だった鹿児島に、温暖な鹿児島の気候でももろみ生産が安定する「沖縄の泡盛で使われる黒麹菌」を取り入れて焼酎の生産量・質を向上させ、「焼酎杜氏集団」としてその技術を日本各地に伝え、現在の焼酎造りの礎を築きました。

- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # 発明・発見(13)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # びっくり(38)

- # 面白い(48)

- # あさごはん(3)

- # ダムダム(2)

- # 万の瀬辰巳(1)

- # 春野洋治郎(2)

- # 鹿児島県(7)

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。