- # 愛・献身

-

明の難破船を助け交流に貢献 健堅大親 きんきんぬひゃー

沖縄県本部町マンガ家:マンガ makiart、原案 知念正昭健堅大親(きんきんぬひゃー)は、初代中山王察度の頃(1350年~1395年、南北朝時代)琉球国本部間切(現沖縄県本部町)を治めた士族で、久米島の堂の大親(どうのひゃー)と一緒に久米島を訪れた際、暴風で船が難破し久米島に漂着した明国人に帰国する船を作る木材と良馬を与え無事に帰国させた事から、明国皇帝から琉球王国を通じてお礼の絹と石碑が贈られたとの記述が琉球王国の史書「球陽」に残されています。

- # 中世(9)

- # 歴史・伝説(18)

- # リーダー(39)

- # 愛・献身(36)

- # 武人・サムライ(21)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # 面白い(48)

- # makiart(1)

- # 知念正昭(1)

- # 沖縄県(2)

-

戦後の沖縄に豚を贈ったハワイ移民 安慶名良信 あげな りょうしん

沖縄県うるま市マンガ家:喜名常稀沖縄県では戦前10万頭以上の豚が飼育されていましたが、戦禍でほとんどいなくなりました。昭和23年(1948年)沖縄出身のハワイ移民が、募金で購入した豚を貨物船に積み、米国西海岸から約1ヵ月の航海の末、勝連平敷屋(現うるま市勝連ホワイトビーチ)に届けました。届いた550頭の豚は県内市町村に公平に分配され、2年後には10万頭に増えて食糧事情は改善され、養豚業も復活し沖縄の豚食文化の礎となりました。

- # 現代(35)

- # 社会貢献(14)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # 感動(33)

- # 喜名常稀(1)

- # 沖縄県(2)

-

水俣病や公害問題に取組んだ医師 原田正純 はらだ まさずみ

鹿児島県さつま町マンガ家:みずもとみほ原田正純さん(はらだ まさずみ)は、昭和9年(1934年)長崎県で生まれ熊本で暮らしていましたが、空襲で母を亡くし父の実家の鹿児島県宮之城町(現さつま町)で幼少期を過ごしました。のちに熊本大学医学部に進み昭和36年(1961年)水俣病の調査を始めました。原田医師は、患者の立場から診断と研究を行い、被害者救済と原因究明のため尽力しました。その後も各地の環境公害被害について調査し世界に訴えました。

-

日本の石油産業と故郷に貢献した 出光佐三 いでみつ さぞう

福岡県宗像市マンガ家:飯田晴子出光佐三さん(いでみつ さぞう)は、明治18年(1885年)福岡県宗像郡赤間村(現宗像市赤間)に生まれ、幼少期から病と闘いながら成長し、明治44年(1911年)福岡県門司市(現北九州市門司区)に石油などを扱う出光商会を設立。戦前戦後にわたり日本の石油産業に貢献しました。生涯最後の仕事として「宗像神社再建」にも取り組み、世界遺産登録の礎を築きました。

- # 現代(35)

- # 政治・経済(25)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 型破り(25)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 面白い(48)

- # 飯田晴子(1)

- # 福岡県(4)

-

博士になった丁稚どん 谷崎義男(鱗海) たにざき よしお(りんかい)

徳島県那賀町マンガ家:原作 原田一美、マンガ 花都ゆう谷崎義男さん(たにざき よしお)は、1907年(明治40年)徳島県相生村(現那賀町)に生まれ、子供の頃からアユ釣り名人と知られましたが、釣りばかりしているため12歳で徳島市に丁稚奉公に出されました。奉公先で「勉強の楽しさ、ありがたさ」を痛感し、独立開業後も勉強を続け、難関の「高等文官試験」に合格。更に生涯をかけてアユの生態調査に尽力、1966年(昭和41年)京都大学から理学博士を授与されました。

- # 現代(35)

- # 学者・医師(15)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 発明・発見(13)

- # 一般市民(16)

- # 型破り(25)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 原田一美(1)

- # 花都ゆう(1)

- # 徳島県(3)

-

日本の電気の父 藤岡市助 ふじおか いちすけ

山口県岩国市マンガ家:近藤たかし藤岡市助(ふじおか いちすけ)は、幕末安政4年(1857年)周防国岩国(現山口県岩国市)に生まれ、明治14年工部大学校(現東京大学工学部)卒業後同大学助手となり、明治17年工部大学校教授就任、明治19年帝国大学工科大学助教授を辞職して電力会社東京電灯に入る。明治23年三吉正一と電球製造の白熱舎(現東芝)を創設、日本初の電車・エレベーターを設計、「日本のエジソン」、「日本の電気の父」と呼ばれる。

- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # リーダー(39)

- # 先駆者(43)

- # 愛・献身(36)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # 日本初(20)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # 近藤たかし(1)

- # 山口県(2)

-

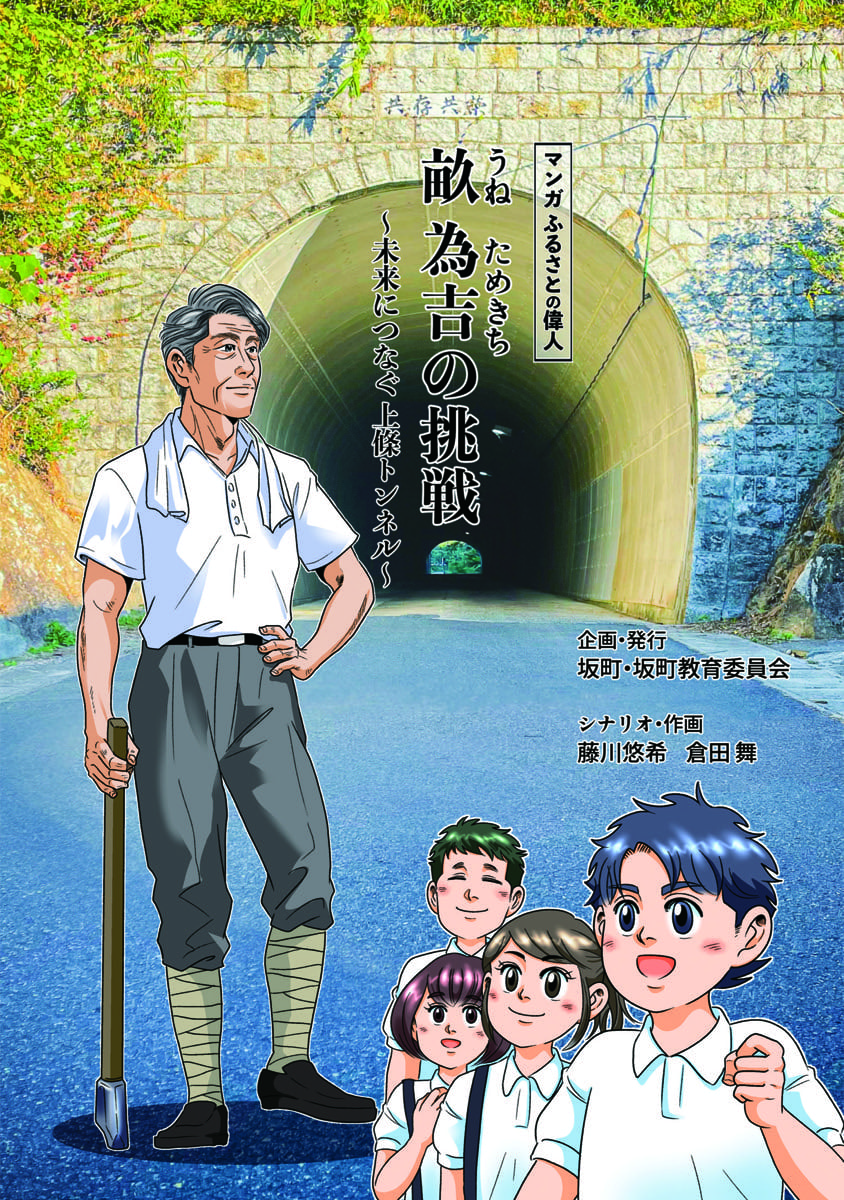

故郷を思いトンネルを開通させた 畝為吉 うね ためきち

広島県坂町マンガ家:シナリオ・作画 藤川悠希 倉田舞畝為吉さん(うね ためきち)は、明治22年(1889年)広島県安芸郡坂村(現坂町)に生まれ、細く険しい西嶽峠の通行に苦労する村人のため、14歳でトンネルの開削を思いつきました。為吉は、明治39年(1906年)16歳で単身ハワイにわたり苦労の末成功し、昭和24年(1949年)60歳で帰郷、自らスコップを持ち村人と一緒に工事を始め、昭和26年に1年4ヵ月の工期と私財を費やしてトンネルが完成しました。

- # 現代(35)

- # 社会貢献(14)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 型破り(25)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 倉田舞(1)

- # 藤川悠希(1)

- # 広島県(2)

-

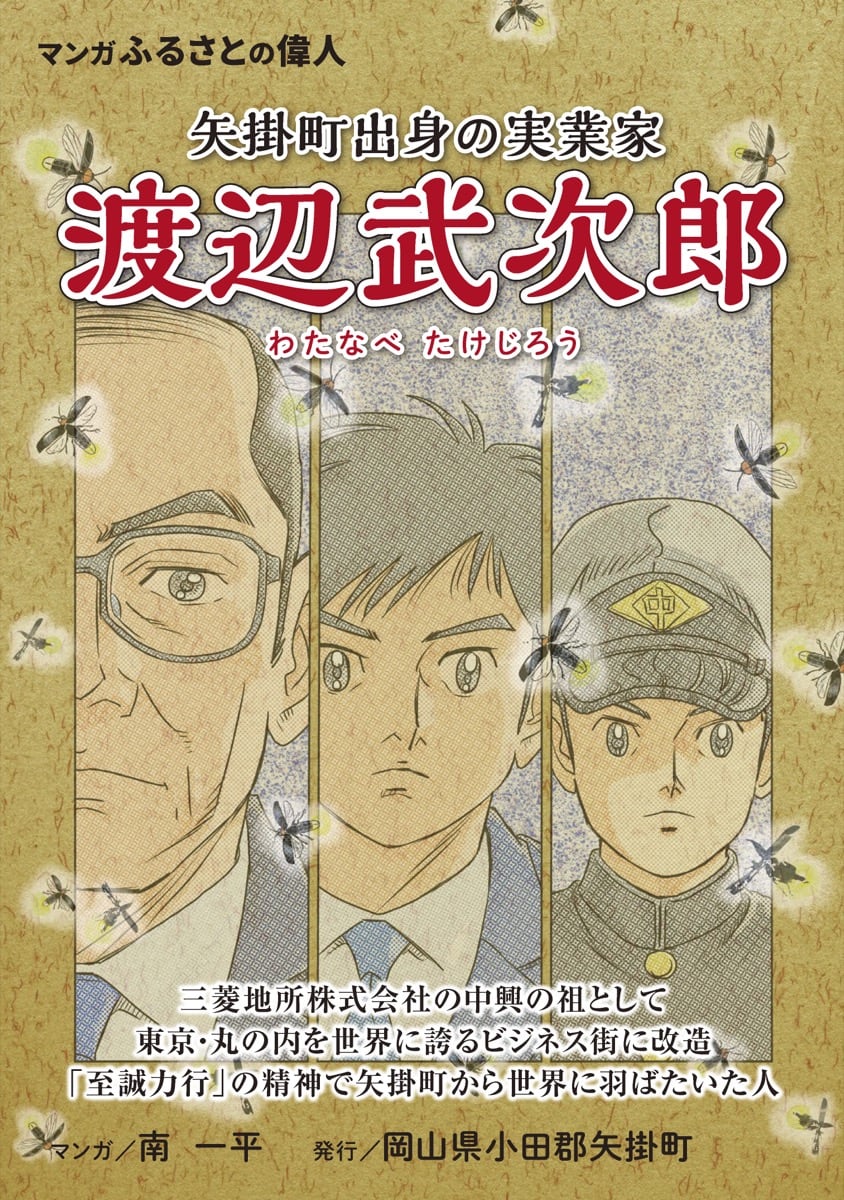

東京丸ノ内を再開発した実業家 渡辺武次郎 わたなべ たけじろう

岡山県矢掛町マンガ家:南一平渡邊武次郎さん(わたなべ たけじろう)は、明治27年(1894年)岡山県矢掛町に生まれ、大正9年(1918年)三菱合資会社に入社、1937年三菱地所株式会社の設立に伴い転籍し、社長や会長・相談役を務めました。昭和34年(1959年)三菱地所の社長となった武次郎は、創業初期の三菱社が荒れ地から開発した「丸の内オフィス街」の再開発「丸ノ内総合改造計画」を策定・指揮し、三菱地所中興の祖と呼ばれました。

-

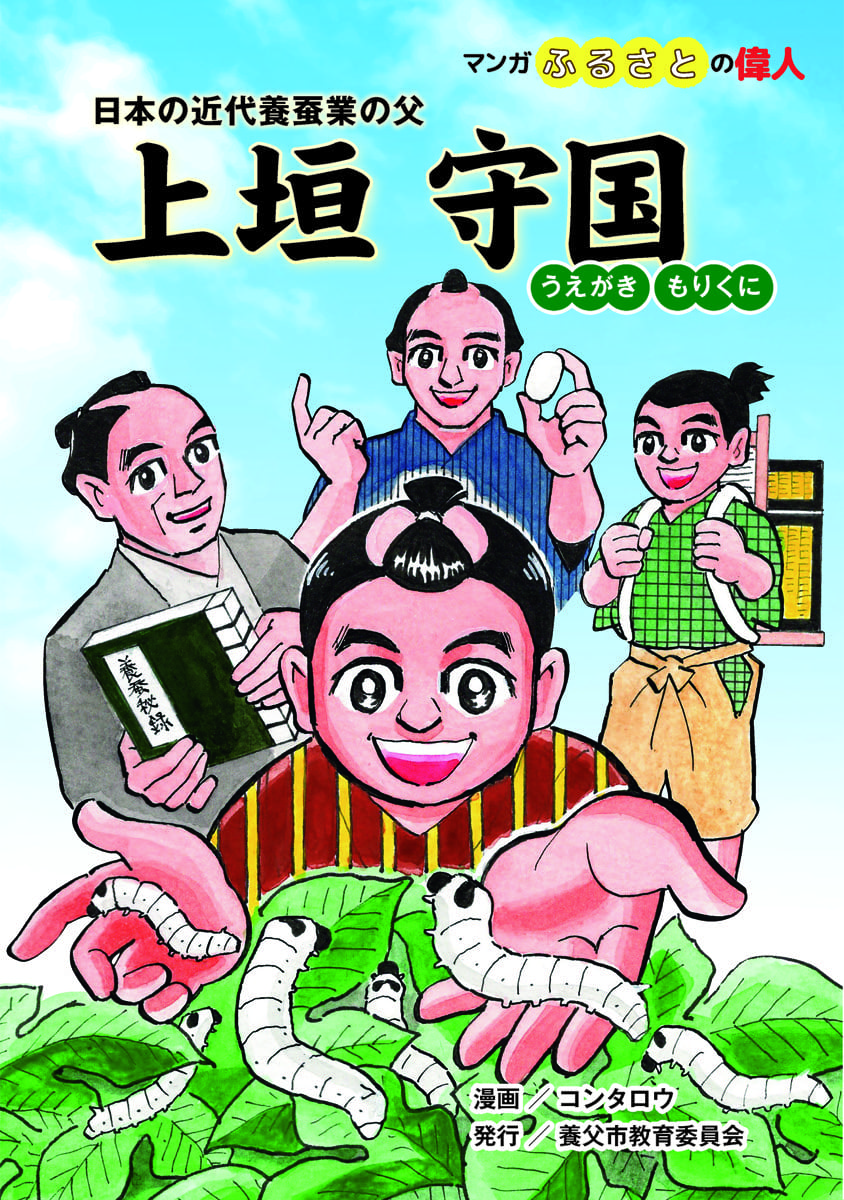

日本の近代養蚕業の父 上垣守国 うえがき もりくに

兵庫県養父市マンガ家:コンタロウ上垣守国(うえがき もりくに)は、江戸中期宝暦3年(1753年)但馬国養父郡蔵垣村(現兵庫県養父市)に生まれ、養蚕技術取得と蚕種改良に尽力し、但馬・丹波・丹後に養蚕を普及させました。守国が享和2年(1802年)に著した養蚕技術書「養蚕秘録」は、明治20年(1887年)頃まで80年以上出版され、日本の生糸産業発展に貢献しました。また「養蚕秘録」は、翻訳されて1848年パリとトリノで出版されました。

- # 近世(17)

- # 政治・経済(25)

- # 先駆者(43)

- # 愛・献身(36)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # 日本初(20)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # コンタロウ(1)

- # 兵庫県(5)

-

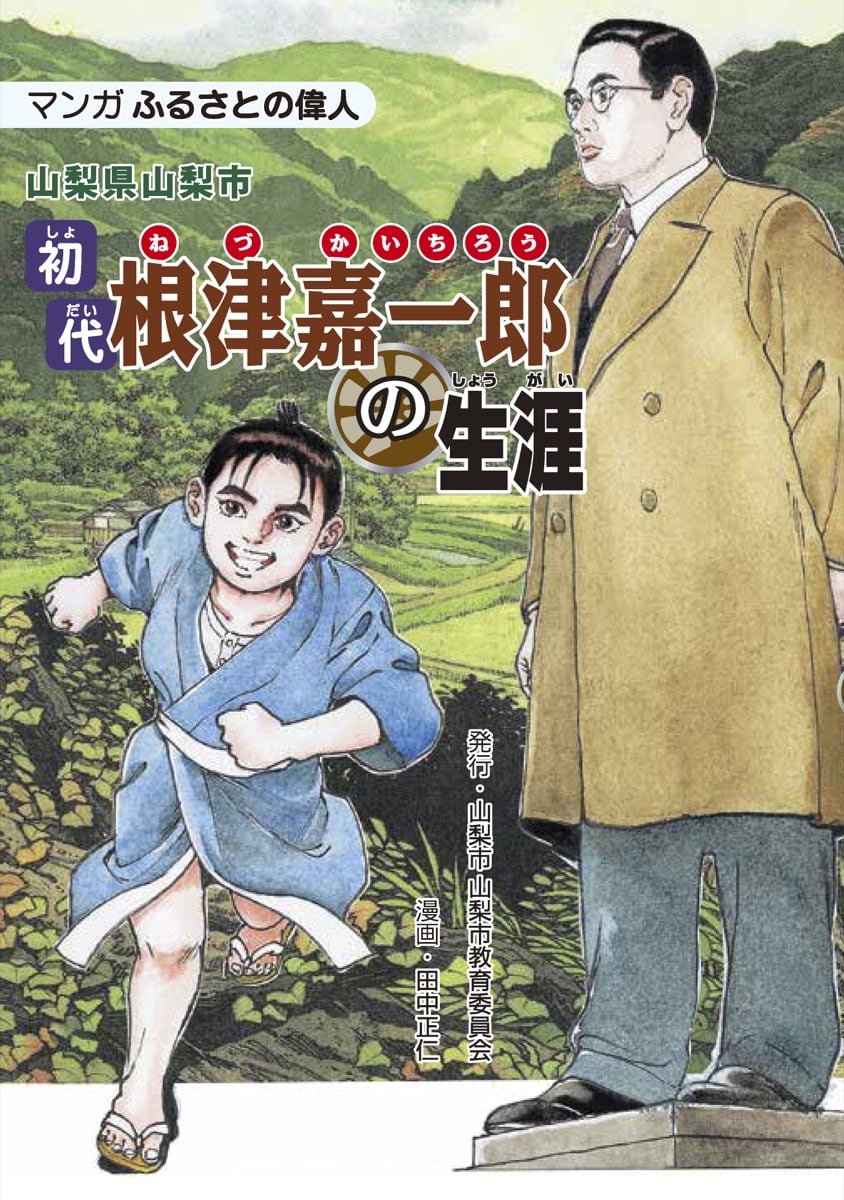

東武鉄道を再建!スゴ腕実業家 根津嘉一郎 ねづ かいちろう

山梨県山梨市マンガ家:田中正仁根津嘉一郎(ねづ かいちろう)は、幕末万延元年(1860年)甲斐国山梨郡正徳寺村(現山梨県山梨市)に生まれ、明治22年(1889年)村会議員に当選し、その後、県会議員、村長、衆議院議員(連続4期)、貴族院勅選議員となり政治家として活躍すると共に、鉄道事業と電力事業を中心に出資するだけでなく積極的に経営に参画し、東武鉄道や南海鉄道など200社もの経営や経営再建に関わり日本の産業発展に貢献しました。

-

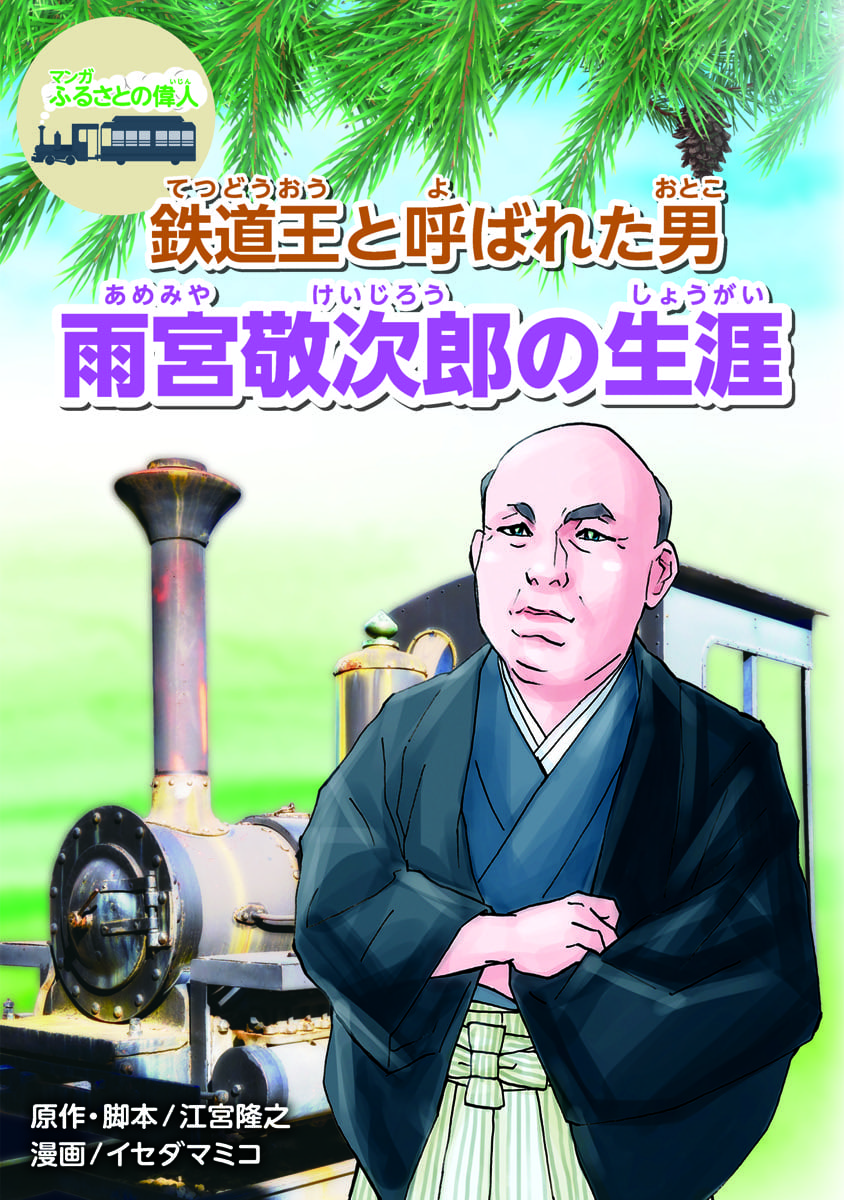

鉄道王と呼ばれた男 雨宮敬次郎 あめみや けいじろう

山梨県甲州市マンガ家:原作・脚本 江宮隆之、マンガ イセダマミコ雨宮敬次郎(あめみや けいじろう)は、江戸後期弘化3年(1846年)甲斐国山梨郡牛奥村(現山梨県甲州市)に生まれ、明治21年(1888年)甲武鉄道(現JR中央本線)への投資を皮切りに、川越鉄道(現西武国分寺線・新宿線)、北海道炭礦鉄道(現JR幌内線他)、大師電気鉄道(現京急大師線)、江ノ島電鉄、地方鉄道8社を合併した大日本軌道など、鉄道の経営・開設に関わり「明治の鉄道王」と呼ばれた実業家です。

- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # リーダー(39)

- # 愛・献身(36)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # イセダマミコ(1)

- # 江宮隆之(2)

- # 山梨県(3)

-

農業用水唐桶溜を作った 岡田宗山 おかだ そうざん

栃木県芳賀町マンガ家:編集 田中誠一、作画 久保田ゆうと岡田宗山(おかだ そうざん)は、江戸時代前期の下野国東水沼村(現栃木県芳賀町)の名主で、水不足に苦しんでいた農民のため、鬼怒川からの導水に成功した板戸用水からの分水に長年尽力し、宝永3年(1706年)岡堀1230間(2.2キロメートル)掘抜(隧道)300間(540メートル)開削等の難工事を完成させ、鬼怒川から唐桶溜への導水が実現しました。これらの事業に宗山は多額の私財を投じ、農民達は総出で労力を提供しました。

- # 近世(17)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 久保田ゆうと(1)

- # 田中誠一(1)

- # 栃木県(3)

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。