- # 熱血

-

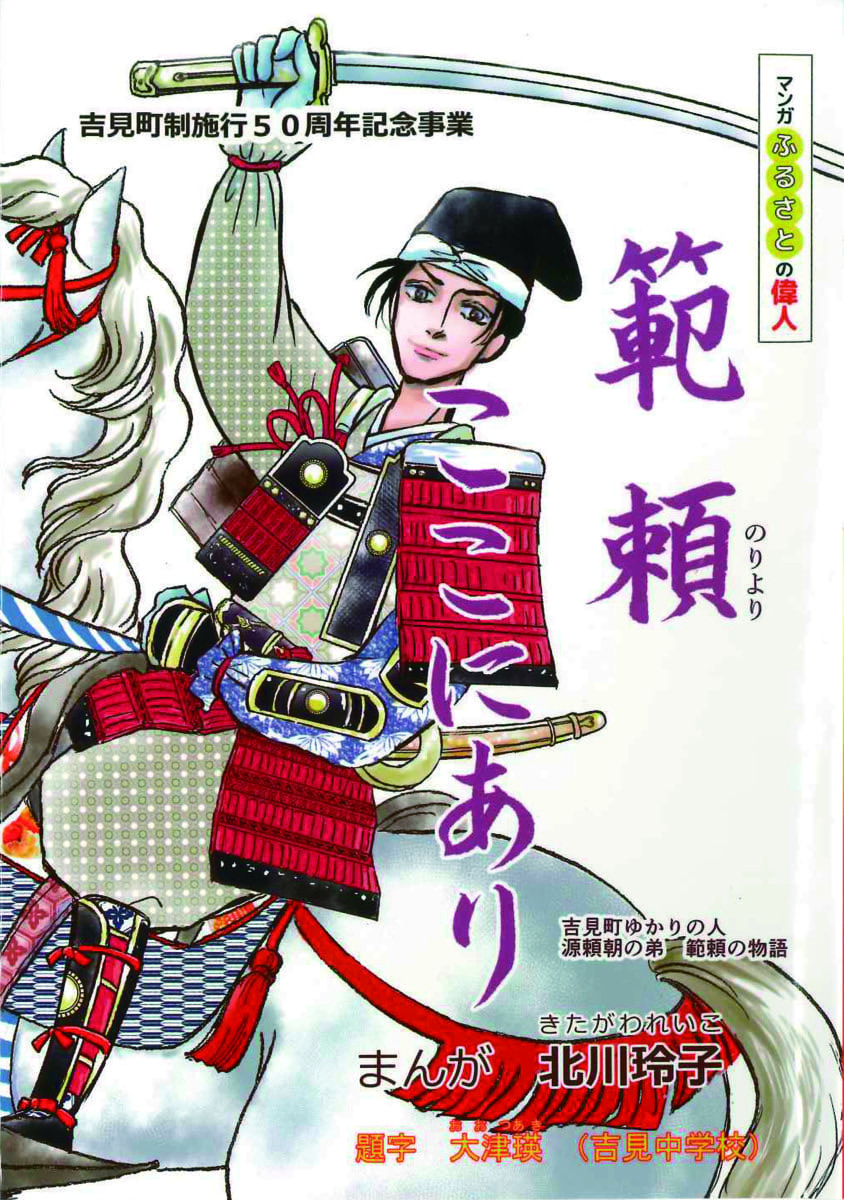

頼朝・義経の兄弟、鎌倉幕府で活躍 源範頼 みなもとののりより

埼玉県吉見町マンガ家:北川玲子源範頼(みなもとののりより)は、平安時代末期久安6年(1150年)遠江国(現静岡県)で源義朝の6男として生まれた、頼朝の異母弟・義経の異母兄です。平治元年(1159年)平治の乱で義朝が平清盛に敗れると、範頼は武蔵国吉見岩殿山に身を寄せました。治承4年(1180年)頼朝が挙兵すると、範頼も合流し木曽義仲・平氏討伐に功績を挙げ、武蔵国吉見(現埼玉県比企郡吉見町)を領して吉見御所と尊称されました。

- # 中世(9)

- # 歴史・伝説(18)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 武人・サムライ(21)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 北川玲子(1)

- # 埼玉県(4)

-

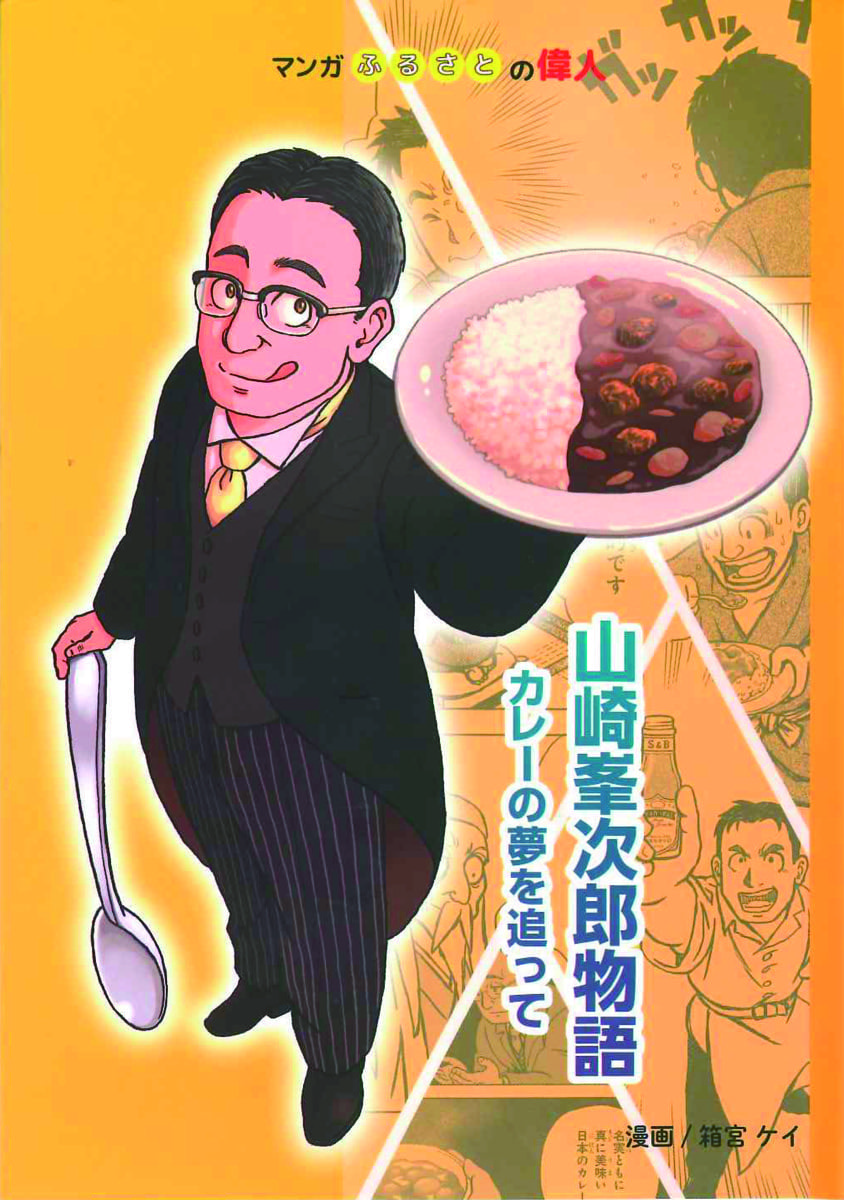

日本初の国産カレー粉を作った 山崎峯次郎 やまざき みねじろう

埼玉県松伏町マンガ家:箱宮ケイ山崎峯次郎さん(やまざき みねじろう)は、明治36年(1903年)埼玉県北葛飾郡金杉村(現松伏町)に生まれ、大正9年(1920年)17歳で上京、当時輸入品しかなかったカレー粉の製造方法を研究し、大正12年浅草にエスビー食品の前身「日賀志屋」を創業して日本で初めてカレー粉の国内製造販売を行いました。その後の戦争などの苦難も乗り越え、日本人の国民食「カレーライス」の発展、スパイスの普及に努めました。

- # 現代(35)

- # 政治・経済(25)

- # リーダー(39)

- # 先駆者(43)

- # 発明・発見(13)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # 日本初(20)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # 箱宮ケイ(1)

- # 埼玉県(4)

-

徳良湖を作り、花笠音頭が生まれた 髙宮常太郎 たかみや つねたろう

山形県尾花沢市マンガ家:原作 あべ美佳、マンガ 瀧宏一・東北芸術工科大学漫画研究同好会髙宮常太郎さん(たかみや つねたろう)は、明治19年山形県尾花沢村(現尾花沢市)に生まれ、大正8年農業用水確保の人造湖「徳良湖」の築堤を始め、大正10年その完成により荒地が水田や畑に開拓されました。

また、築堤工事の作業歌から全国に知られる「花笠音頭、花笠踊り」が生まれました。

その後も髙宮さんは、尾花沢鉄道開業、尾花沢貨物自動車㈱設立、旧尾花沢町長、山形県議会議員などで地域に貢献しました。- # 現代(35)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 先駆者(43)

- # 愛・献身(36)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # あべ美佳(1)

- # 東北芸術工科大学漫画研究同好会(1)

- # 瀧宏一(1)

- # 山形県(2)

-

ペルーにアンデス文明博物館を開館 天野芳太郎 あまの よしたろう

秋田県男鹿市マンガ家:坂田もち江天野芳太郎さん(あまの よしたろう)は、明治31年(1898年)秋田県脇本村(現男鹿市)に生まれ、昭和3年(1928年)南米に渡り、パナマ、ペルー、などで事業を行うと共に古代アンデス文明の遺跡を調査しました。昭和16年(1941年)第二次世界大戦勃発により、南米の財産を失い日本に帰国しますが、終戦後また南米に渡りペルーで事業を成功させると遺跡調査を行い、収集した遺物を展示する博物館を開きました。

- # 現代(35)

- # 芸術・文化(26)

- # 先駆者(43)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 発明・発見(13)

- # 型破り(25)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # 坂田もち江(1)

- # 秋田県(2)

-

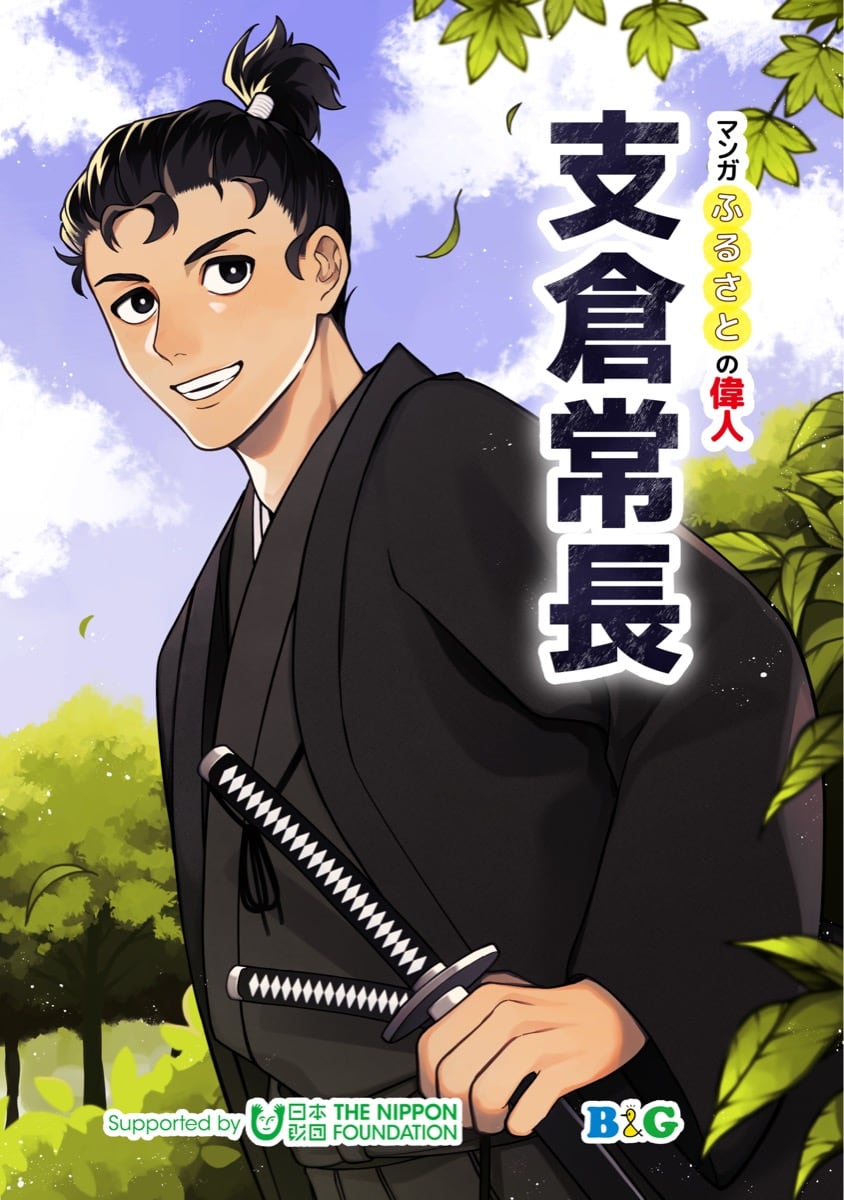

400年前、ローマ教皇に謁見 支倉常長 はせくら つねなが

宮城県川崎町マンガ家:マンガ 「Haruka.」、監修 佐々木徹、シナリオ 粟野繁支倉常長(はせくら つねなが)は、安土桃山時代元亀元年(1570年)出羽国立石村(現山形県米沢市)の支倉家に生まれ、8歳頃陸奥国支倉村(現宮城県川崎町)の支倉本家の養子となり、伊達政宗に仕えました。江戸時代前期慶長18年(1613年)政宗の命を受け、仙台藩が建造した西洋式帆船で太平洋を渡りメキシコ、さらに大西洋を渡りスペインに航海し、スペイン国王やローマ法王に謁見し貿易協定締結を目指しました。

- # 近世(17)

- # 歴史・伝説(18)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 型破り(25)

- # 武人・サムライ(21)

- # 世界で活躍(31)

- # 日本初(20)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 「Haruka.」(1)

- # 佐々木徹(1)

- # 粟野繁(1)

- # 宮城県(3)

-

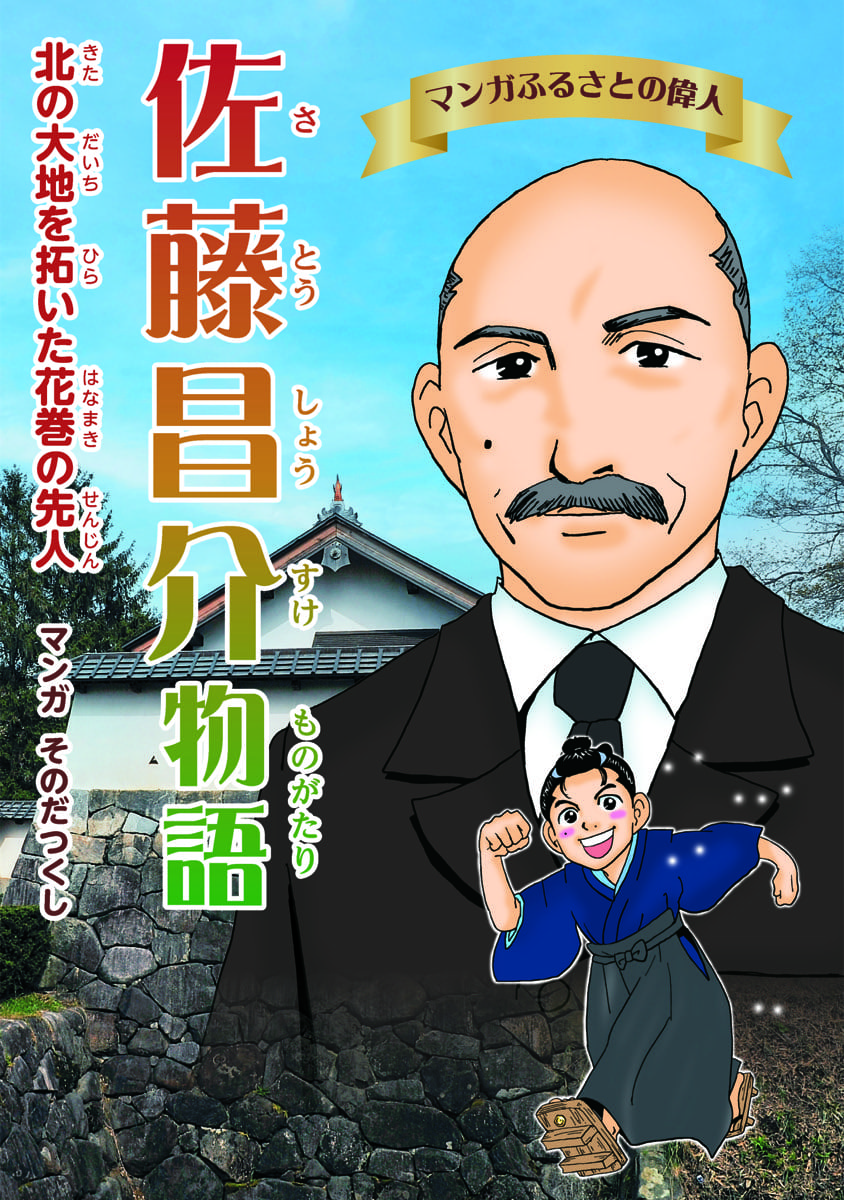

北の大地を拓いた花巻の先人 佐藤昌介 さとう しょうすけ

岩手県花巻市マンガ家:マンガ そのだつくし、監修 佐藤昌介顕彰会佐藤昌介(さとう しょうすけ)は、幕末安政3年(1856年)陸奥国盛岡藩花巻村(現岩手県花巻市)に生まれ、明治4年(1871年)14歳で上京し、大学南校・東京外国語学校などで学び、明治9年(1876年)新設された「札幌農学校」の一期生としてウィリアム・スミス・クラーク博士の教育・徳育を受けました。アメリカ留学後日本初の農学博士となり、札幌農学校を北海道帝国大学へと昇格させ、初代総長となりました。

- # 近代(36)

- # 学者・医師(15)

- # 先駆者(43)

- # 愛・献身(36)

- # 武人・サムライ(21)

- # 日本初(20)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # そのだつくし(2)

- # 佐藤昌介顕彰会(1)

- # 岩手県(3)

-

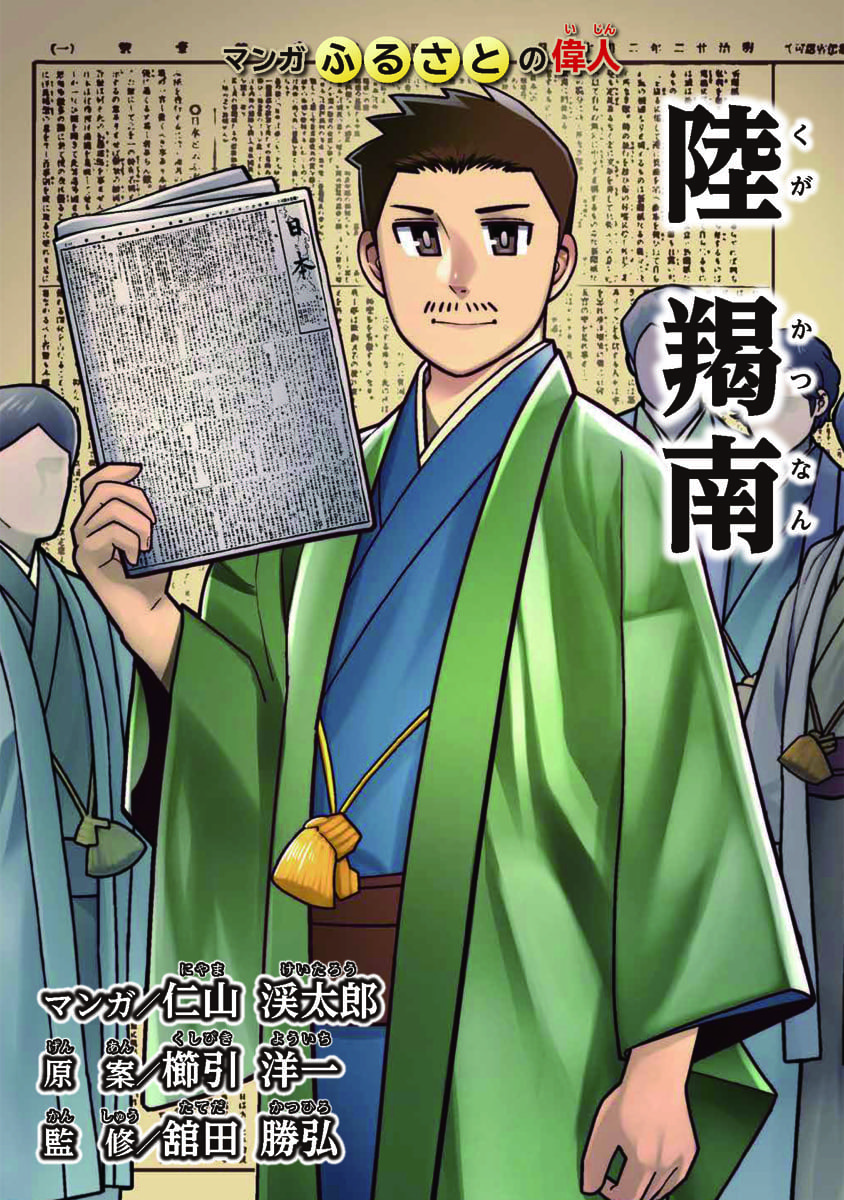

国民主義を唱えたジャーナリスト 陸羯南 くが かつなん

青森県弘前市マンガ家:マンガ 仁山渓太郎、原案 櫛引洋一、監修 舘田勝弘陸羯南(くが かつなん)は、幕末安政4年(1857年)陸奥国弘前在府町(現青森県弘前市在府町)に生まれ、官立宮城師範学校、司法省法学校に学び、青森新聞社や太政官文書局・内閣官報局編集課長などを経て、明治22年(1889年)大日本帝国憲法発布の日、新聞「日本」を創刊、硬骨のジャーナリストとして大きな足跡を残しました。また、正岡子規の文学活動を支援し、晩年闘病生活を送る子規を物心両面から支えました。

- # 近代(36)

- # 芸術・文化(26)

- # 先駆者(43)

- # 型破り(25)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 仁山渓太郎(1)

- # 櫛引洋一(1)

- # 舘田勝弘(1)

- # 青森県(2)

-

離島振興に19年間尽力した町長 飯尾裕幸 いいお ひろゆき

鹿児島県長島町マンガ家:あさごはん飯尾裕幸さん(いいお ひろゆき)は、大正2年(1913年)鹿児島県出水郡東長島村(現長島町)に生まれ、小学5年生で引越し、昭和46年(1971年)59歳で東町(現長島町)に帰郷しました。昭和49年本土とつなぐ島民念願の黒之瀬戸大橋が完成しますが、同時に離島補助金もなくなりました。この危機に際し、飯尾さんは昭和50年から平成6年までの19年間町長を務め、地域の産業振興・インフラ整備に尽力しました。

-

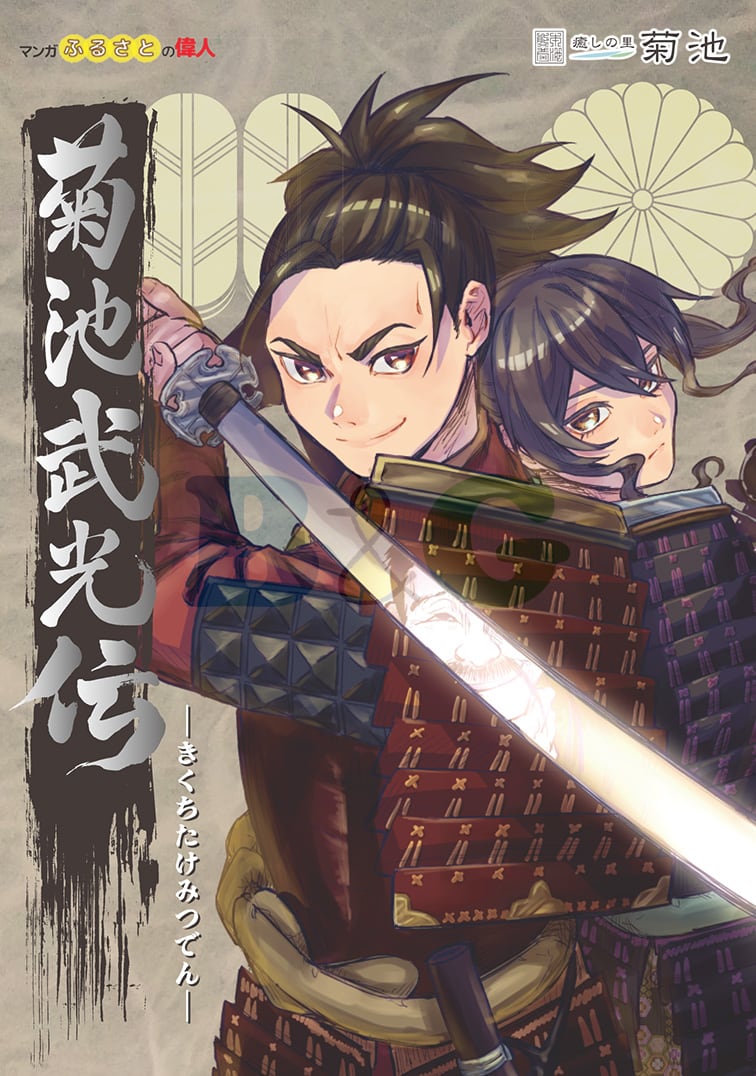

南朝懐良親王を支え、九州を平定した 菊池武光 きくち たけみつ

熊本県菊池市マンガ家:崇城大学芸術学部デザイン学科マンガ表現コース、マンガ制作監修 村井健太郎菊池武光(きくち たけみつ)は、鎌倉時代末期元応元年(1319年)肥後国菊池郡(現熊本県菊池市周辺)を本拠とする豪族菊池氏に生まれ、第15代当主になりました。武光は、南北朝前期延元元年(1336年)南朝の征西府将軍として九州に下向した後醍醐天皇の皇子「懐良親王」を旗頭に迎え、足利尊氏を中心とする北朝勢力と20年以上争い、延文4年(1359年)「筑後川の戦い」に勝利して、九州を南朝に統一しました。

- # 中世(9)

- # 歴史・伝説(18)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # 武人・サムライ(21)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 崇城大学芸術学部デザイン学科マンガ表現コース(1)

- # 村井健太郎(1)

- # 熊本県(3)

-

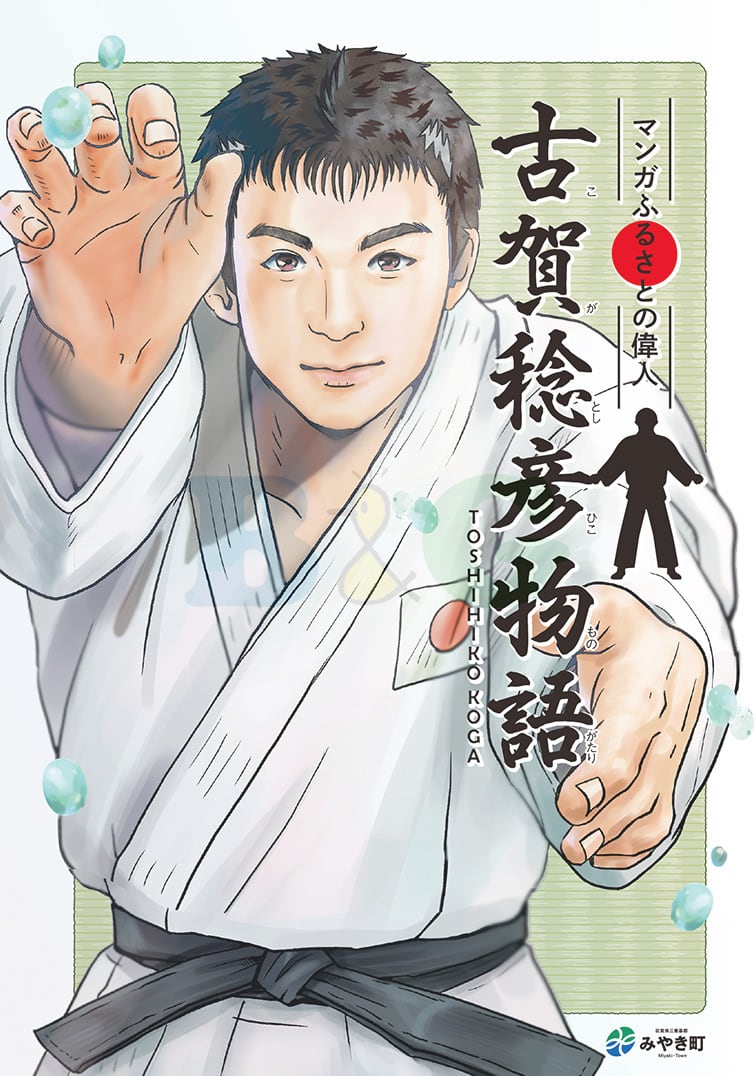

柔道金メダリスト、平成の三四郎 古賀稔彦 こが としひこ

佐賀県みやき町マンガ家:作画 毛利優子・古川渚、原案 フクチマキコ古賀稔彦さん(こが としひこ)は、昭和42年(1967年)佐賀県三養基郡北茂安町(現みやき町)に生まれ、中学1年で上京し柔道私塾講道学舎に入門。高校時代から国内外の大会で活躍。平成2年(1990年)全日本柔道選手権大会で重量級選手に「柔よく剛を制す」柔道精神を体現しての準優勝、1992年バルセロナ五輪金メダル、1996年アトランタ五輪銀メダルなど「平成の三四郎」と称される強さと人気を誇りました。

- # 現代(35)

- # スポーツ(4)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # 世界で活躍(31)

- # カッコイイ(40)

- # 泣ける(7)

- # 熱血(61)

- # フクチマキコ(1)

- # 古川渚(1)

- # 毛利優子(1)

- # 佐賀県(2)

-

青年団運動で地域社会に貢献 田澤義鋪 たざわ よしはる

佐賀県鹿島市マンガ家:やまのたかし田澤義鋪(たざわ よしはる)は、明治18年(1885年)佐賀県藤津郡鹿島村(現鹿島市)に生まれ、明治42年(1909年)内務省に入省、日露戦争で疲弊した農村を立て直すため「青年団運動」に尽力しました。大正4年(1915年)明治神宮創建に際して、全国189団体1万人以上の青年団員が勤労奉仕に集まり、これを機に大日本連合青年団結成と日本青年館建設が行われ、田澤義鋪は「日本青年団の父」と呼ばれました。

-

地域の発展に尽くした父子の軌跡 井谷正命、井谷正吉 いたに まさみち、いたに まさよし

愛媛県鬼北町マンガ家:南野しま井谷正命(いたに まさみち)は、江戸時代末期慶応4年(1868年)伊予国日向谷村(現愛媛県鬼北町)に生まれ、初代日吉村長、北宇和郡会議長、愛媛県会議員を歴任し、南予の道路開発に献身、私財を投じて日吉実業学校を設立した。

井谷正吉さん(いたに まさよし)は、明治29年(1896年)井谷正命の長男に生まれ、大正から昭和初期に農民運動で活動、戦後は日本社会党の衆議院議員を4期務め地域発展に尽くした。

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。