- # カッコイイ

-

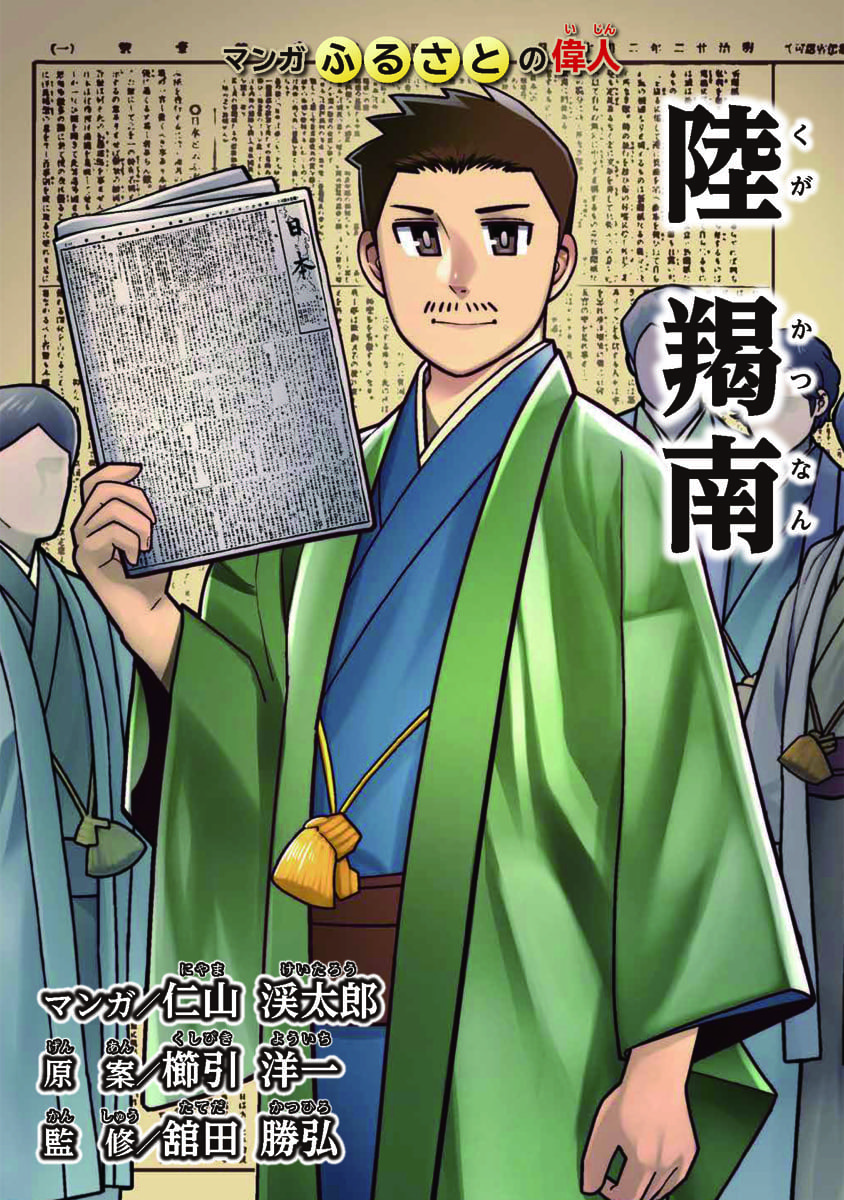

国民主義を唱えたジャーナリスト 陸羯南 くが かつなん

青森県弘前市マンガ家:マンガ 仁山渓太郎、原案 櫛引洋一、監修 舘田勝弘陸羯南(くが かつなん)は、幕末安政4年(1857年)陸奥国弘前在府町(現青森県弘前市在府町)に生まれ、官立宮城師範学校、司法省法学校に学び、青森新聞社や太政官文書局・内閣官報局編集課長などを経て、明治22年(1889年)大日本帝国憲法発布の日、新聞「日本」を創刊、硬骨のジャーナリストとして大きな足跡を残しました。また、正岡子規の文学活動を支援し、晩年闘病生活を送る子規を物心両面から支えました。

- # 近代(36)

- # 芸術・文化(26)

- # 先駆者(43)

- # 型破り(25)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 仁山渓太郎(1)

- # 櫛引洋一(1)

- # 舘田勝弘(1)

- # 青森県(2)

-

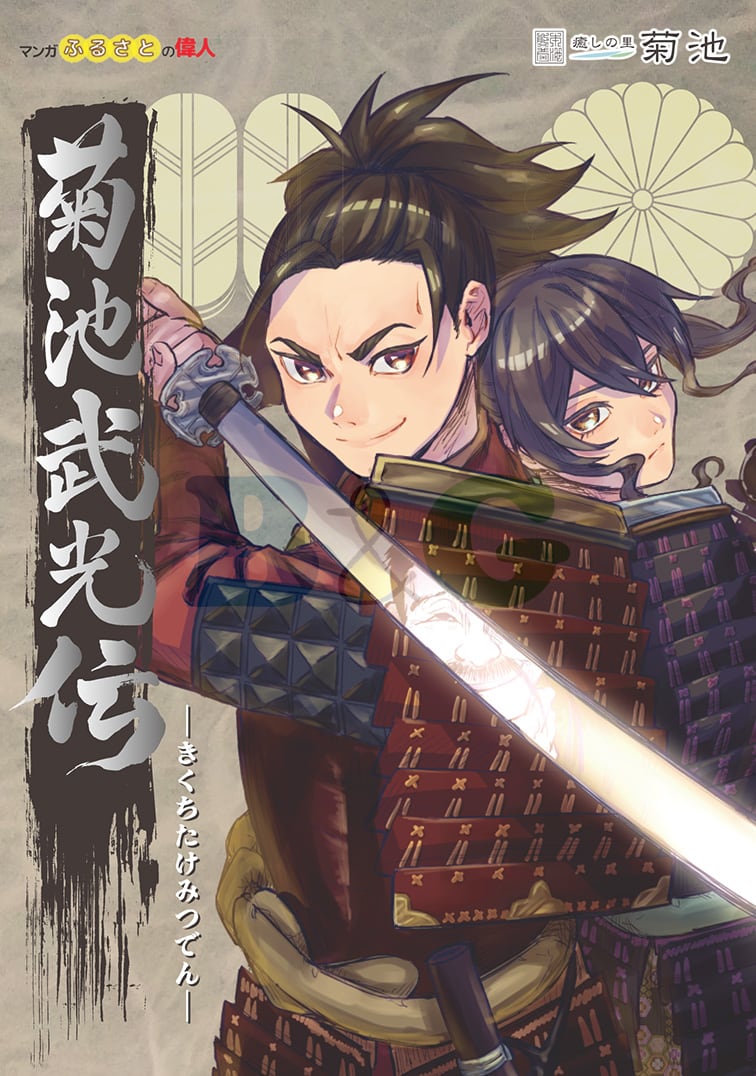

南朝懐良親王を支え、九州を平定した 菊池武光 きくち たけみつ

熊本県菊池市マンガ家:崇城大学芸術学部デザイン学科マンガ表現コース、マンガ制作監修 村井健太郎菊池武光(きくち たけみつ)は、鎌倉時代末期元応元年(1319年)肥後国菊池郡(現熊本県菊池市周辺)を本拠とする豪族菊池氏に生まれ、第15代当主になりました。武光は、南北朝前期延元元年(1336年)南朝の征西府将軍として九州に下向した後醍醐天皇の皇子「懐良親王」を旗頭に迎え、足利尊氏を中心とする北朝勢力と20年以上争い、延文4年(1359年)「筑後川の戦い」に勝利して、九州を南朝に統一しました。

- # 中世(9)

- # 歴史・伝説(18)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # 武人・サムライ(21)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 崇城大学芸術学部デザイン学科マンガ表現コース(1)

- # 村井健太郎(1)

- # 熊本県(3)

-

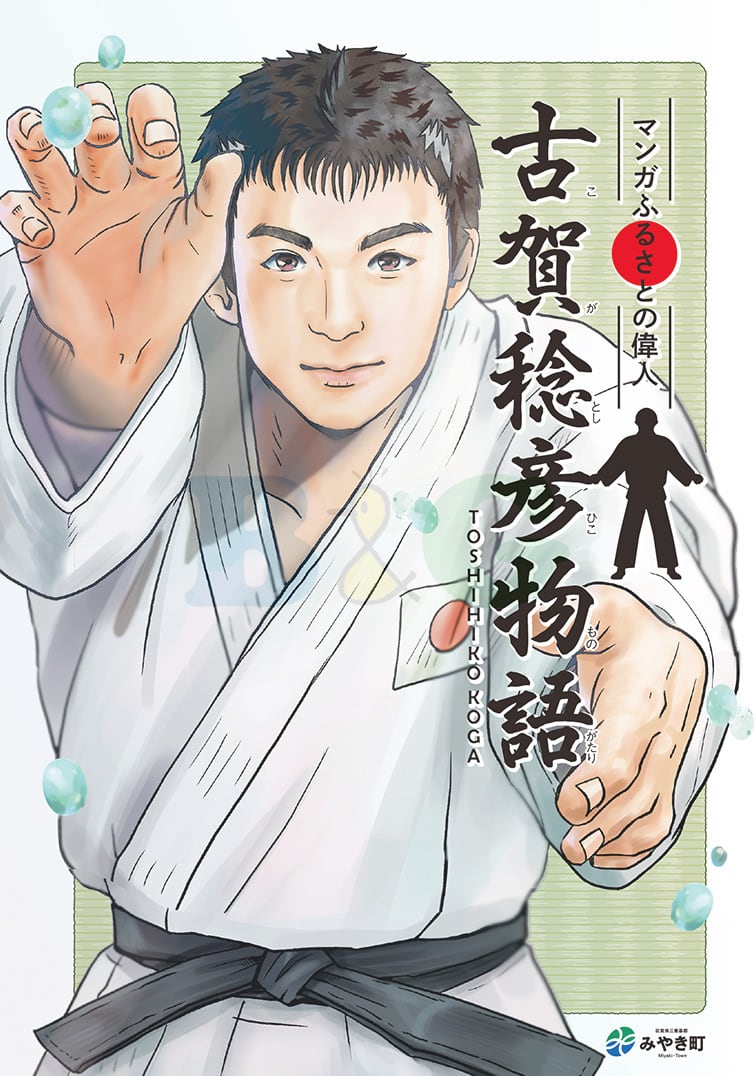

柔道金メダリスト、平成の三四郎 古賀稔彦 こが としひこ

佐賀県みやき町マンガ家:作画 毛利優子・古川渚、原案 フクチマキコ古賀稔彦さん(こが としひこ)は、昭和42年(1967年)佐賀県三養基郡北茂安町(現みやき町)に生まれ、中学1年で上京し柔道私塾講道学舎に入門。高校時代から国内外の大会で活躍。平成2年(1990年)全日本柔道選手権大会で重量級選手に「柔よく剛を制す」柔道精神を体現しての準優勝、1992年バルセロナ五輪金メダル、1996年アトランタ五輪銀メダルなど「平成の三四郎」と称される強さと人気を誇りました。

- # 現代(35)

- # スポーツ(4)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # 世界で活躍(31)

- # カッコイイ(40)

- # 泣ける(7)

- # 熱血(61)

- # フクチマキコ(1)

- # 古川渚(1)

- # 毛利優子(1)

- # 佐賀県(2)

-

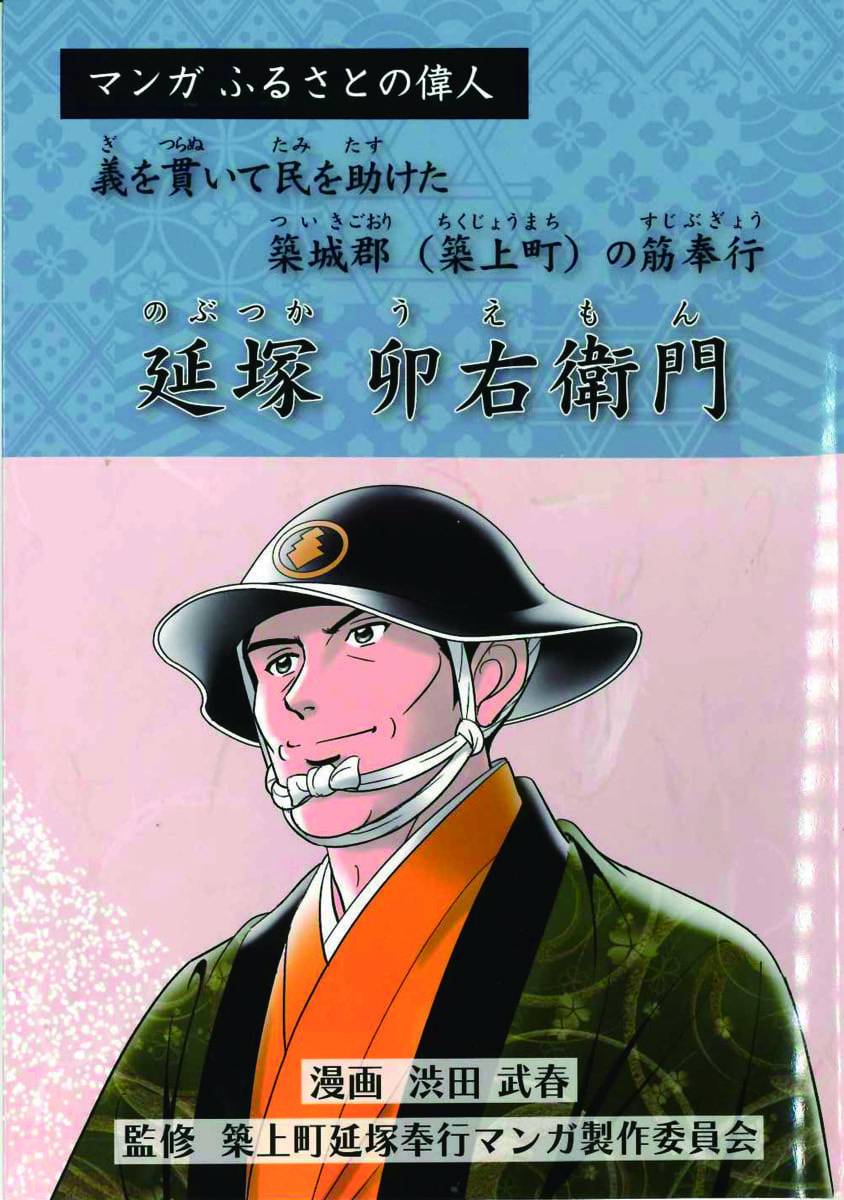

飢饉の農民を助け、切腹した筋奉行 延塚卯右衛門 のぶつか うえもん

福岡県築上町マンガ家:渋田武春延塚卯右衛門(のぶつか うえもん)は、江戸時代中期天明2年(1782年)豊前国京都郡(現福岡県苅田町)に生まれ、天保3年(1832年)51歳で小倉藩築城郡筋奉行として豊前国築城郡(現福岡県築上町)に着任しました。翌天保4年から「天保の大飢饉」が続き、天保7年延塚奉行は藩から農民に貸し付けた根付料の返済を独断で免除し、その責を取って切腹しました。180年以上経った現在も追善供養祭が行われています。

- # 近世(17)

- # 社会貢献(14)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # リーダー(39)

- # 愛・献身(36)

- # 武人・サムライ(21)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 泣ける(7)

- # 渋田武春(2)

- # 福岡県(4)

-

息子2人を財界人に育てた賢婦 片岡信子 かたおか のぶこ

高知県津野町マンガ家:原作 吉村領、マンガ 正木秀尚片岡信子(かたおか のぶこ)は、幕末天保2年(1831年)土佐国佐川郷(現高知県高岡郡佐川町)に生まれ、嘉永6年(1853年)土佐国半山郷(現高知県高岡郡津野町)の郷士片岡孫五郎と結婚、志士として奔走する夫を助け、慶応3年(1867年)大政奉還を目前に夫が病死した後も、貧しい中で直輝(大阪ガス初代社長、南海電鉄社長、阪神電鉄社長)、直温(日本生命社長、大蔵大臣)兄弟を育てた賢婦として知られます。

※このマンガは著作権制限により公開できないため、本文が読みたい方は津野町教育委員会までお問い合わせください。- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 女性(11)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 吉村領(1)

- # 正木秀尚(1)

- # 高知県(1)

-

中国で戦病死した早世の洋画家 靉光 あいみつ

広島県北広島町マンガ家:原案 石井誠治、作画 坪郷絵美靉光(あいみつ)は、明治40年(1907年)広島県北広島町に生まれ、大正13年(1924年)画家を志し上京。芸術家と交流しながら自らの画風を模索し「眼のある風景」で画壇に注目されます。自己を厳しく見つめた3枚の自画像を残し、昭和19年(1944年)で中国に出征。終戦を迎えますが、上海の陸軍病院で、わずか38歳で戦病死しました。独自性の強い作品で近代日本美術に大きな足跡を残した画家です。

-

地球半周の航海で800人を救った 茅原基治 かやはら もとじ

岡山県笠岡市マンガ家:南一平茅原基治(かやはら もとじ)は、明治18年(1885年)岡山県小田郡甲弩村(現笠岡市)生まれ。大正9年(1920年)アメリカ赤十字社の依頼により勝田汽船から陽明丸の船長に任命され、ロシア革命の内戦で帰郷できなくなったロシアの子ども約800人を救出。ウラジオストク→室蘭→サンフランシスコ→パナマ運河→ニューヨーク→フランス→フィンランドと3ヵ月間地球半周の航海の末、家族のもとへ送り届けました。

- # 近代(36)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 南一平(5)

- # 岡山県(8)

-

平安京を作った弟、人を救った姉 和気清麻呂・和気広虫 わけのきよまろ、わけのひろむし

岡山県和気町マンガ家:南一平和気清麻呂(わけのきよまろ)は、天平5年(733年)美作国藤野郡(現岡山県和気町)に生まれ、桓武天皇に仕え治水事業や長岡京遷都に力を発揮し、794年平安京遷都では新しい都づくりの責任者となり、1,200年以上続く「京の都」の基礎を築きました。

和気広虫(わけのひろむし)は、清麻呂の姉で天平2年(730年)に生まれ、藤原仲麻呂の乱で死罪を得た375人の減刑を孝謙上皇に許され、孤児を養育しました。 -

孤高の登山家 加藤文太郎 かとう ぶんたろう

兵庫県新温泉町マンガ家:中澤大作加藤文太郎(かとう ぶんたろう)は、明治38年(1905年)兵庫県美方郡浜坂町(現新温泉町)に生まれ、神戸市の三菱内燃機製作所に入社。仕事をしながら学校に通い、1932年技術者の最高位“技師”に昇進しました。入社当時から神戸の外国人の影響で流行し始めた登山に熱中し、パーティー登山が常識の時代、単独行で次々と登攀記録を立て「単独行の文太郎」と呼ばれ、新田次郎の小説「孤高の人」のモデルとなりました。

- # 近代(36)

- # スポーツ(4)

- # 先駆者(43)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 一般市民(16)

- # 型破り(25)

- # 日本初(20)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 中澤大作(1)

- # 兵庫県(5)

-

世界的オペラ歌手と医学者 三浦環、三浦政太郎 みうら たまき、みうら まさたろう

静岡県袋井市マンガ家:原作 まるおけいこ、マンガ 野口芽衣・伊咲ウタ、監修 田辺久之三浦環(みうら たまき)は、明治17年(1884年)東京府(現東京都)に生まれ、大正4年(1915年)アメリカで演じた「蝶々夫人」で、世界的なオペラ歌手となりました。

三浦政太郎(みうら まさたろう)は、明治12年(1879年)静岡県に生まれ、東京帝国大学医科を首席で卒業、大正2年(1913年)環と結婚し欧米で医学を研究、壊血病に効果のあるビタミンCが緑茶に多く含まれていることを発見しました。- # 近代(36)

- # 学者・医師(15)

- # 芸術・文化(26)

- # 先駆者(43)

- # 名人・巨匠(27)

- # 発明・発見(13)

- # 型破り(25)

- # 女性(11)

- # 世界で活躍(31)

- # 日本初(20)

- # カッコイイ(40)

- # 面白い(48)

- # まるおけいこ(1)

- # 伊咲ウタ(1)

- # 田辺久之(1)

- # 野口芽衣(1)

- # 静岡県(2)

-

日本の近代化を進めた法学者 加藤正治 かとう まさはる

長野県生坂村マンガ家:作編集 安斎高志、絵 渋沢恵美加藤正治さん(かとう まさはる)は、明治4年(1871年)長野県生坂村に生まれ、明治32年(1899年)民事訴訟法・破産法・海法研究のためドイツ・フランスに留学。明治36年欧州から帰国すると東京帝大法科教授、中央大学講師、中央大学初代総長を務めた法学者です。加藤正治は、大学で教えるだけでなく破産法や民事訴訟法など重要な法律の立法、枢密院顧問官として日本国憲法の審議など日本の法整備に貢献しました。

-

何より平和を願った政治家 有田八郎 ありた はちろう

新潟県佐渡市マンガ家:シカクメガネ有田八郎さん(ありた はちろう)は、明治17年(1884年)新潟県佐渡郡真野村(現佐渡市)に生まれ、明治42年(1909年)外務省入省、外務次官、中国大使を歴任しました。昭和初期、経済と国際社会の混乱を背景に軍が台頭し戦雲が濃くなる中でも、八郎は戦争に反対し続けました。外務大臣を4度務め、天皇に太平洋戦争の早期終結を上奏、戦後もソ連に抑留された日本人の引揚げに尽力するなど平和を愛した政治家です。

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。