- # 新潟県

-

大河津分水建設で、水害防止・米作発展 田沢実入 たざわ みのり

新潟県新潟市マンガ家:構成 原義雅、監修 浮須修栄・樋口勲、マンガ シカクメガネ田沢実入(たざわ みのり)は、江戸時代後期嘉永5年(1852年)越後国古川村(現新潟県新潟市)に生まれ、早くから江戸幕府に大河津分水建設の請願を繰り返した父与一郎と親子2代にわたり、大河津分水建設に尽力しました。実入は父以上の熱意で取組み、大正11年(1922年)70歳の時「東洋一の大工事」と言われた大河津分水が完成し、信濃川下流域の水害は激減し、新潟平野は日本有数の豊かな米どころになりました。

- # 近代(36)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # シカクメガネ(2)

- # 原義雅(1)

- # 樋口勲(1)

- # 浮須修栄(1)

- # 新潟県(4)

-

私塾を開き地域の人材を育てた 鈴木文台 すずき ぶんたい

新潟県燕市マンガ家:児玉直樹鈴木文台(すずき ぶんたい)は、江戸時代後期寛政8年(1796年)越後国粟生津村(現新潟県燕市)に生まれ、名僧良寛とも親交を持ちました。文台は、様々な学者の講義を聴き江戸にも遊学しますが、師事せずに多くの書物を読み自身で研究する「無師独学」を進め、天保4年(1833年)38歳で粟生津村に私塾「長善館」を開きました。長善館は、明治45年(1912年)まで3代79年間も続き、多くの人材を育てました。

-

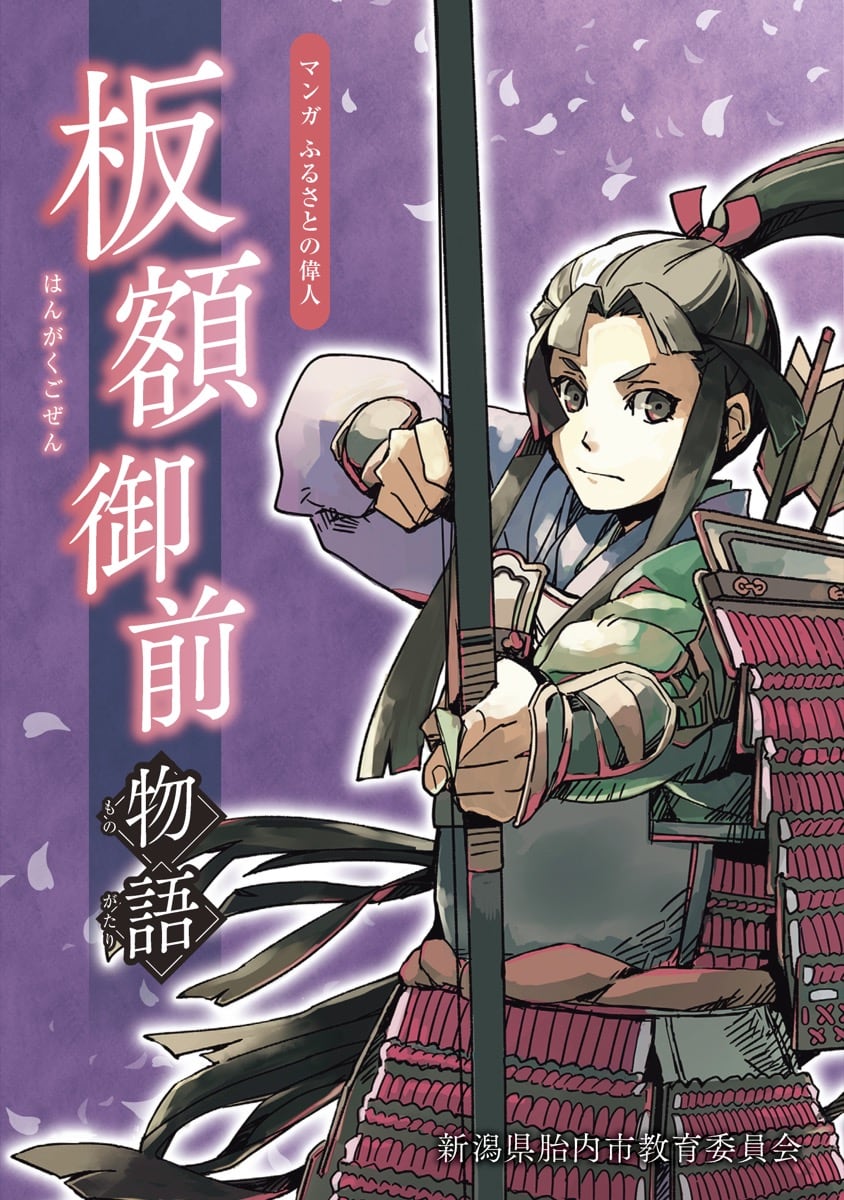

弓の名手の女武将 板額御前 はんがくごぜん

新潟県胎内市マンガ家:マンガ 中川佳南・田宮佑子・高橋渚、板額会板額御前(はんがくごぜん)は、平安時代末期の12世紀後半越後国奥山荘(現新潟県胎内市)を治める城一族に生まれた女武将です。鎌倉時代前期正治3年(1201年)京都で城長茂が鎌倉幕府打倒に挙兵(建仁の乱)すると、城氏の本国越後国蒲原の鳥坂城(新潟県胎内市)も呼応しました。板額御前は、幕府討伐軍を弓で迎え撃ち、「吾妻鏡」に「弓の腕は百発百中、面貌宜しき」と記され、後に歌舞伎や浮世絵の題材となりました。

- # 中世(9)

- # 歴史・伝説(18)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # 名人・巨匠(27)

- # 型破り(25)

- # 女性(11)

- # 武人・サムライ(21)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 面白い(48)

- # 中川佳南(1)

- # 板額会(1)

- # 田宮佑子(1)

- # 高橋渚(1)

- # 新潟県(4)

-

何より平和を願った政治家 有田八郎 ありた はちろう

新潟県佐渡市マンガ家:シカクメガネ有田八郎さん(ありた はちろう)は、明治17年(1884年)新潟県佐渡郡真野村(現佐渡市)に生まれ、明治42年(1909年)外務省入省、外務次官、中国大使を歴任しました。昭和初期、経済と国際社会の混乱を背景に軍が台頭し戦雲が濃くなる中でも、八郎は戦争に反対し続けました。外務大臣を4度務め、天皇に太平洋戦争の早期終結を上奏、戦後もソ連に抑留された日本人の引揚げに尽力するなど平和を愛した政治家です。

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。