- # 起業家・ビジネスマン

-

あんパンの生みの親 木村安兵衛 きむら やすべえ

茨城県龍ケ崎市マンガ家:きむらひろき木村安兵衛(きむら やすべえ)は、江戸後期文化14年(1817年)常陸国田宮村(現茨城県牛久市田宮町)に生まれ、天保10年(1839年)頃下総国北相馬郡川原代村(現茨城県龍ケ崎市川原代町)の木村家の婿養子となり、安兵衛を襲名しました。安兵衛は上京して、明治2年(1869年)日本人を対象にした日本初のパン屋を創業しますが売れ行きが悪く、明治7年“日本人が喜ぶパン”として「あんパン」を作りました。

- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # 先駆者(43)

- # 発明・発見(13)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 日本初(20)

- # びっくり(38)

- # 面白い(48)

- # きむらひろき(1)

- # 茨城県(4)

-

北海道の開拓民となったお殿様 伊達邦成 だて くにしげ

宮城県亘理町マンガ家:マンガ 学校法人菅原学園 専門学校デジタルアーツ仙台、監修 亘理伊達家文書調査研究会伊達邦成(だて くにしげ)は、幕末天保12年(1841年)に生まれた仙台藩亘理伊達氏の領主で、戊辰戦争敗戦により領地を失い、明治3年(1870年)から全9回計約2,800人の家臣団を率いて北海道胆振国有珠郡(現伊達市)に入植しました。開拓地の耕作に馬を使う等農業の効率化を図り、仙台の工芸品生産技術や藍染め等の新しい産業を持ち込むなど、亘理伊達家の取り組みは、北海道開拓の優れた見本となりました。

- # 近代(36)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 型破り(25)

- # 武人・サムライ(21)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # 亘理伊達家文書調査研究会(1)

- # 学校法人菅原学園 専門学校デジタルアーツ仙台(1)

- # 宮城県(3)

-

女子教育・幼児教育の先駆者 タマシン・アレン Thomasine Allen

岩手県久慈市マンガ家:作画 あねがわ、原案 目黒安子タマシン・アレンさんは、1890年米国に生まれ、大正4年(1915年)25歳で来日、東京・仙台・盛岡等で女子教育や乳母子の保健活動を行い、昭和13年(1938年)久慈市に久慈幼稚園を開園しますが、太平洋戦争開戦で米国に強制送還されました。アレンさんは、終戦後の昭和22年再来日して社会活動を再開、昭和27年学校法人頌美学園を設立し幼小中の一貫教育体制を作り、昭和45年アレン短期大学を設立しました。

- # 現代(35)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 先駆者(43)

- # 愛・献身(36)

- # 女性(11)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # あねがわ(1)

- # 目黒安子(1)

- # 岩手県(3)

-

北海道に寒地稲作を広めた 中山久蔵 なかやま きゅうぞう

北海道北広島市マンガ家:原作 ミカミイズミ、作画 堀内さくら中山久蔵(なかやま きゅうぞう)は、江戸後期文政11年(1828年)河内国春日村(現大阪府太子町)に生まれ、明治4年(1871年)北海道開拓を志し札幌郡月寒村島松(現北広島市島松)に入植。明治6年(1873年)道南より北では初となる寒冷地米「赤毛」の栽培に成功。開拓移民に種もみを無償で配布し、北海道「寒地稲作の祖」として知られています。赤毛は、ゆめぴりかなどの道内寒冷地米の源流となっています。

- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # 先駆者(43)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # びっくり(38)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # ミカミイズミ(1)

- # 堀内さくら(1)

- # 北海道(4)

-

焼酎の生産量・質を向上させた杜氏 黒瀬巳之助、片平一、黒瀬常吉 くろせみのすけ、かたひらはじめ、くろせつねきち

鹿児島県南さつま市マンガ家:春野洋治郎、ダムダム、あさごはん、万の瀬辰巳明治31年(1898年)自家用焼酎製造が禁止され、酒蔵に高度で専門的な製造技術が求められるようになりました。鹿児島県南さつま市笠沙町黒瀬地区の3人の若者「黒瀬杜氏三人衆」は、黄麹仕込みが主流だった鹿児島に、温暖な鹿児島の気候でももろみ生産が安定する「沖縄の泡盛で使われる黒麹菌」を取り入れて焼酎の生産量・質を向上させ、「焼酎杜氏集団」としてその技術を日本各地に伝え、現在の焼酎造りの礎を築きました。

- # 近代(36)

- # 政治・経済(25)

- # 発明・発見(13)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # びっくり(38)

- # 面白い(48)

- # あさごはん(3)

- # ダムダム(2)

- # 万の瀬辰巳(1)

- # 春野洋治郎(2)

- # 鹿児島県(7)

-

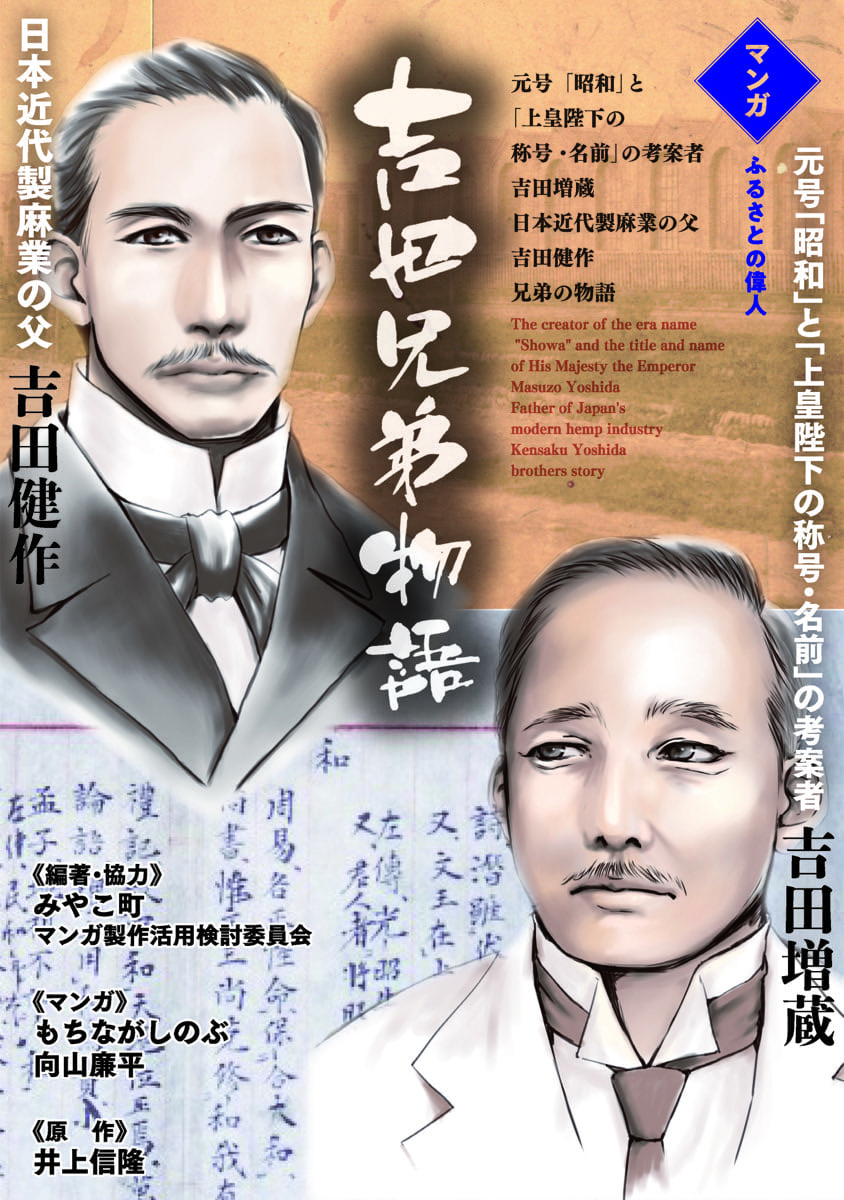

製麻業を興した兄、昭和を考案した弟 吉田健作、吉田増蔵 よしだ けんさく、よしだ ますぞう

福岡県みやこ町マンガ家:向山廉平吉田兄弟は、豊前国京都郡上田村(現福岡県みやこ町)の出身です。兄健作(けんさく)は、江戸後期嘉永5年(1852年)に生まれ、内務省に入りフランスで製麻技術を学び、帰国後近代的な製麻工場を国内3ヵ所に建設し殖産興業に寄与しました。弟増蔵(ますぞう)は、幕末慶応2年(1866年)に生まれ、宮内省図書寮に務め、その長であった森鴎外に才能を評価され、「大正」に次ぐ元号考案に携わり「昭和」を考案しました。

- # 近代(36)

- # 学者・医師(15)

- # 政治・経済(25)

- # 先駆者(43)

- # 名人・巨匠(27)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # 日本初(20)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # 向山廉平(1)

- # 福岡県(4)

-

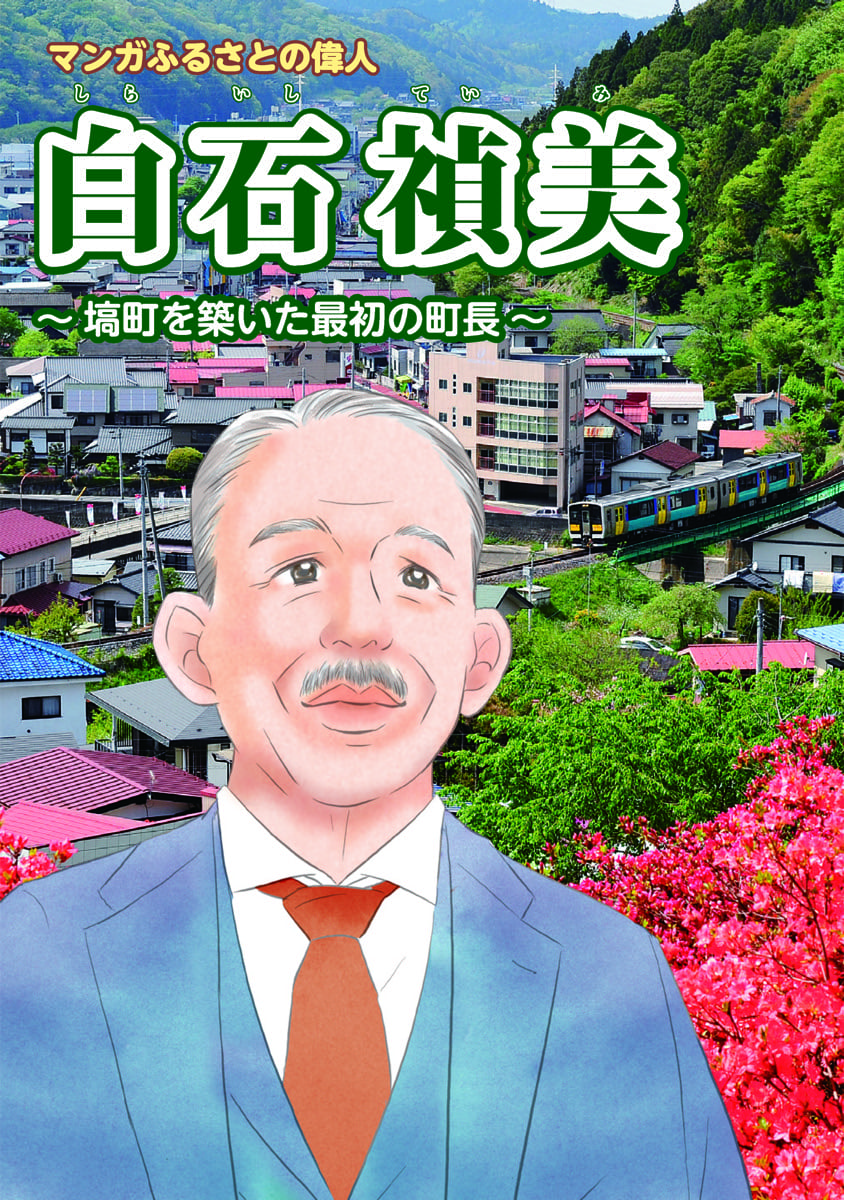

塙町を築いた最初の町長 白石禎美 しらいし ていみ

福島県塙町マンガ家:ico. 最上陽幸白石禎美さん(しらいし ていみ)は、明治13年(1880年)福島県東白川郡笹原村(現塙町)に生まれ、金融業、林業、電力会社などを起こして産業発展に務めると共に、福島県議会議員・初代塙町長を務め政治でも活躍しました。また、自分の土地や資金を提供して、鉄道敷設(現JR水郡線)・道路整備(現国道118号)・病院(現塙厚生病院)・高等学校(塙工業高校)などの誘致・開設に尽力し、地域の発展に貢献しました。

- # 現代(35)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 愛・献身(36)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # ico. 最上陽幸(1)

- # 福島県(2)

-

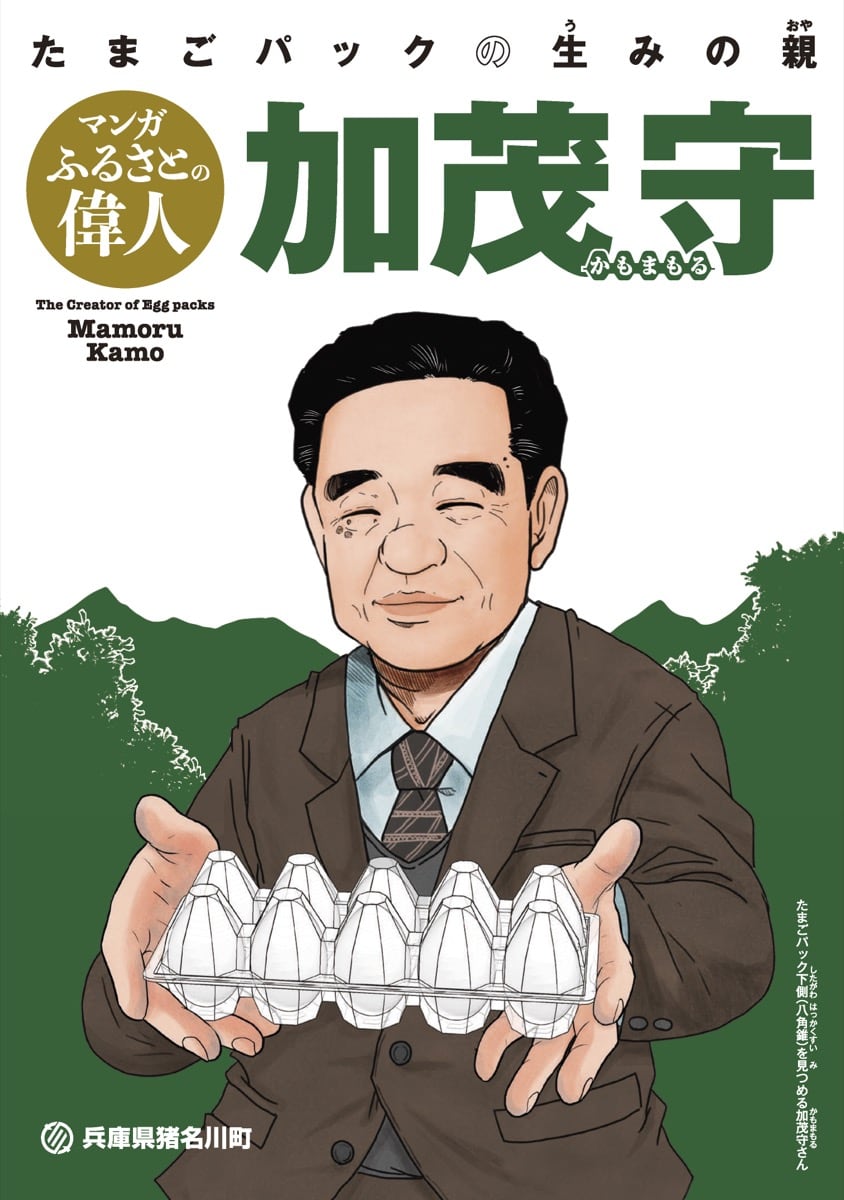

たまごパックの生みの親 加茂守 かも まもる

兵庫県猪名川町マンガ家:青柳恵太加茂守さん(かも まもる)は、昭和9年(1934年)兵庫県中谷村(現猪名川町)に生まれ、昭和38年(1963年)新素材として注目されだしたプラスチック製品の販売を始めました。加茂さんは、製品を販売するだけでなく、取引先の要望に応えて商品開発をしました。割れ易い卵を守り、大量陳列を可能にした「たまごパック」も、昭和42年頃(1967年)多くの人のアドバイスや身近なものからヒントを得て発明しました。

- # 現代(35)

- # 政治・経済(25)

- # 発明・発見(13)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # 世界初(3)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # 青柳恵太(1)

- # 兵庫県(5)

-

私立図書館「岩瀬文庫」を開館 岩瀬弥助 いわせ やすけ

愛知県西尾市マンガ家:ねここんぶ岩瀬弥助(いわせ やすけ)は、幕末慶応3年(1867年)三河国西尾藩(現愛知県西尾市)の商家に生まれ、事業を発展させ一代で莫大な資産を築き、西尾鉄道の敷設などで地域経済に寄与すると共に、西尾町長就任、学校や病院の建設資金の寄付などで町づくりや地域の教育・文化に貢献しました。特に、明治41年(1908年)開館の私立図書館「岩瀬文庫」は、市民の支えで危機を乗り越え、現在も西尾市に引き継がれています。

- # 近代(36)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # ねここんぶ(1)

- # 愛知県(2)

-

砺波平野を水田開拓、伊賀の守となった 利波臣志留志 となみのおみしるし

富山県砺波市マンガ家:前田徹利波臣志留志(となみのおみしるし)は、奈良時代の越中国(現富山県)の地方豪族で、「墾田永年私財法」に合わせ、砺波平野の東側(現砺波市庄東地区)を広大な水田に開拓しました。天平19年(747年)聖武天皇が、奈良東大寺大仏を造立する際、志留志は米3,000石を寄進して大仏造立の支えとなり、朝廷から外従五位下に叙せられました。後に、従五位上・越中員外介、伊賀守へと無位から異例の立身出世を果たしました。

- # 古代(4)

- # 歴史・伝説(18)

- # 先駆者(43)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 面白い(48)

- # 前田徹(1)

- # 富山県(2)

-

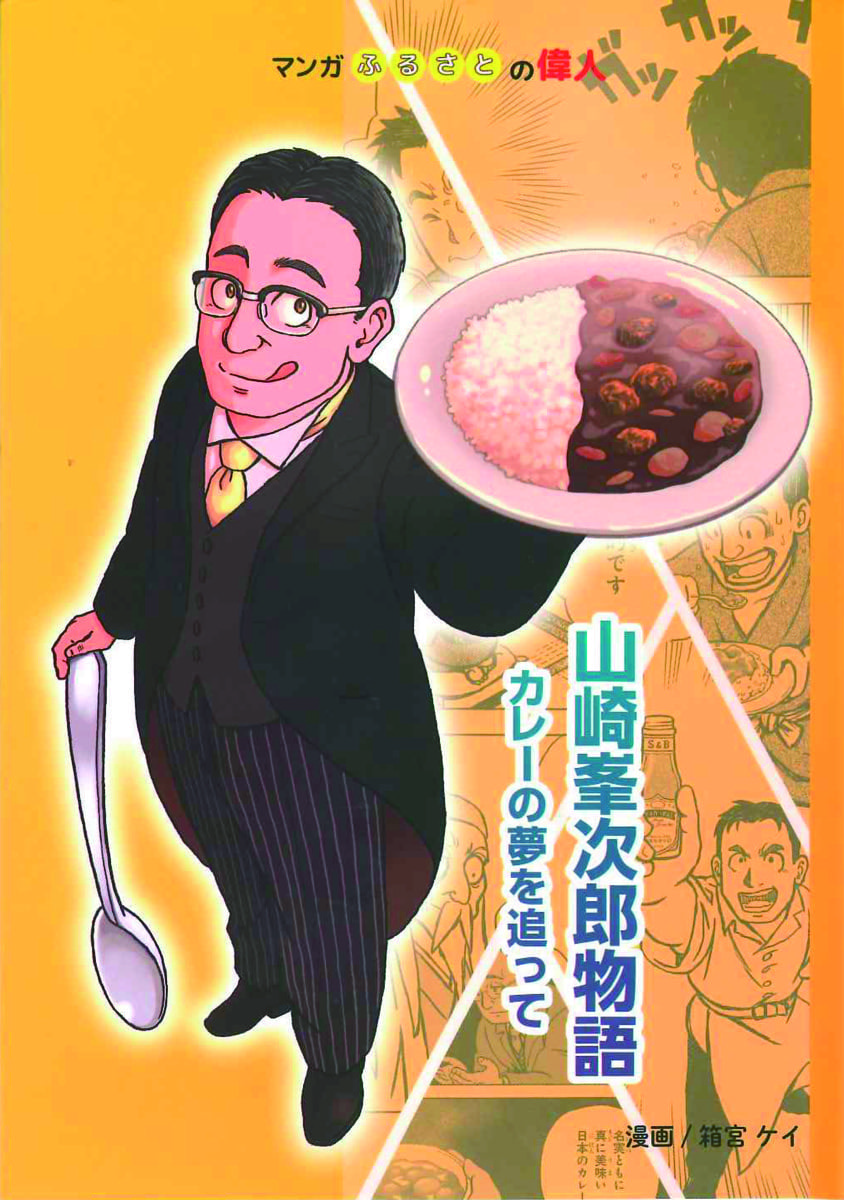

日本初の国産カレー粉を作った 山崎峯次郎 やまざき みねじろう

埼玉県松伏町マンガ家:箱宮ケイ山崎峯次郎さん(やまざき みねじろう)は、明治36年(1903年)埼玉県北葛飾郡金杉村(現松伏町)に生まれ、大正9年(1920年)17歳で上京、当時輸入品しかなかったカレー粉の製造方法を研究し、大正12年浅草にエスビー食品の前身「日賀志屋」を創業して日本で初めてカレー粉の国内製造販売を行いました。その後の戦争などの苦難も乗り越え、日本人の国民食「カレーライス」の発展、スパイスの普及に努めました。

- # 現代(35)

- # 政治・経済(25)

- # リーダー(39)

- # 先駆者(43)

- # 発明・発見(13)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # 日本初(20)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # 箱宮ケイ(1)

- # 埼玉県(4)

-

徳良湖を作り、花笠音頭が生まれた 髙宮常太郎 たかみや つねたろう

山形県尾花沢市マンガ家:原作 あべ美佳、マンガ 瀧宏一・東北芸術工科大学漫画研究同好会髙宮常太郎さん(たかみや つねたろう)は、明治19年山形県尾花沢村(現尾花沢市)に生まれ、大正8年農業用水確保の人造湖「徳良湖」の築堤を始め、大正10年その完成により荒地が水田や畑に開拓されました。

また、築堤工事の作業歌から全国に知られる「花笠音頭、花笠踊り」が生まれました。

その後も髙宮さんは、尾花沢鉄道開業、尾花沢貨物自動車㈱設立、旧尾花沢町長、山形県議会議員などで地域に貢献しました。- # 現代(35)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 先駆者(43)

- # 愛・献身(36)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # あべ美佳(1)

- # 東北芸術工科大学漫画研究同好会(1)

- # 瀧宏一(1)

- # 山形県(2)

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。