- # 熱血

-

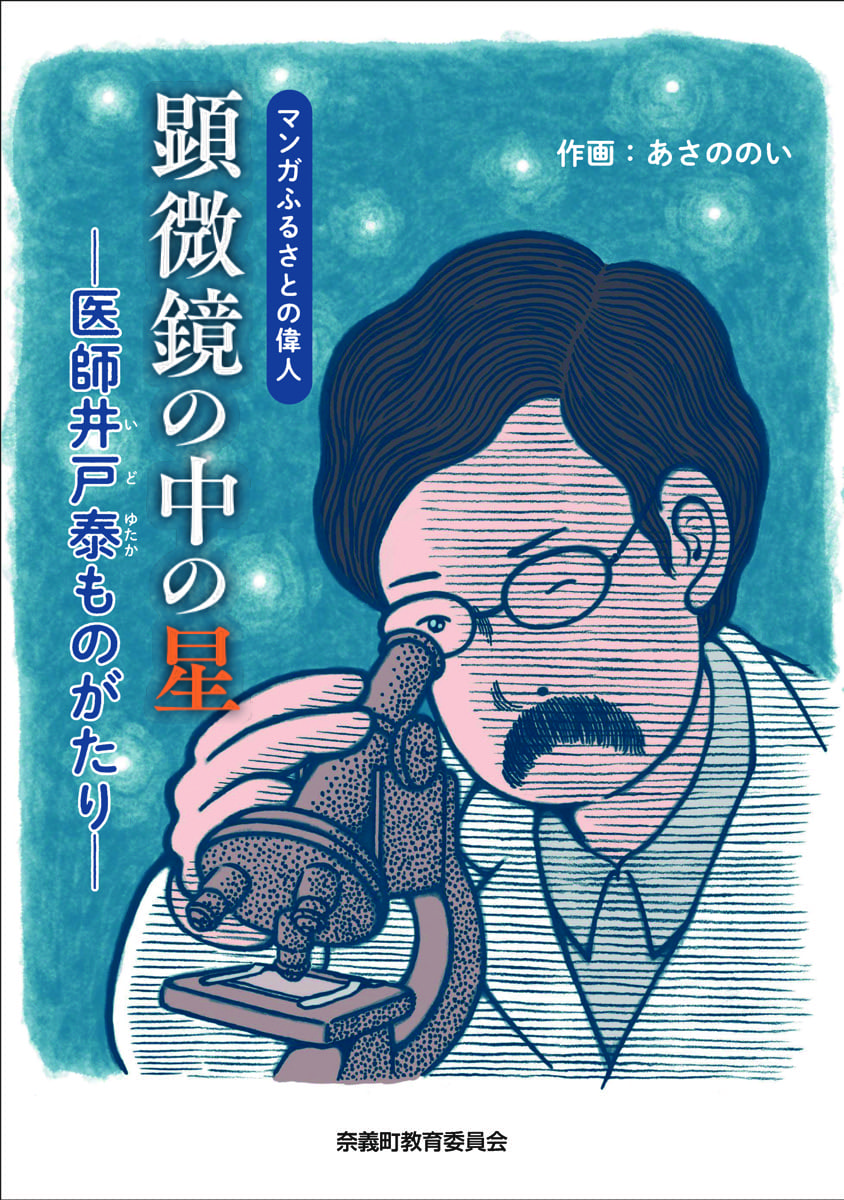

病原体研究でノーベル賞候補 井戸泰 いど ゆたか

岡山県奈義町マンガ家:あさののい井戸泰(いど ゆたか)は、明治14年(1881年)岡山県勝田郡北吉野村(現奈義町)に生まれ、高校在学中に父を病気で亡くしますが、明治37年京都帝国大学福岡医科大学(現九州大学)に入学、大正4年(1915年)原因不明の病として恐れられたワイル病の病原体を発見し第6回帝国学士院恩賜賞を受賞、ノーベル賞の候補にもなりました。大正8年(1919年)研究していたスペイン風邪に感染し37歳で死去しました。

- # 近代(36)

- # 学者・医師(15)

- # 愛・献身(36)

- # 発明・発見(13)

- # 世界で活躍(31)

- # 世界初(3)

- # 感動(33)

- # 泣ける(7)

- # 熱血(61)

- # あさののい(1)

- # 岡山県(8)

-

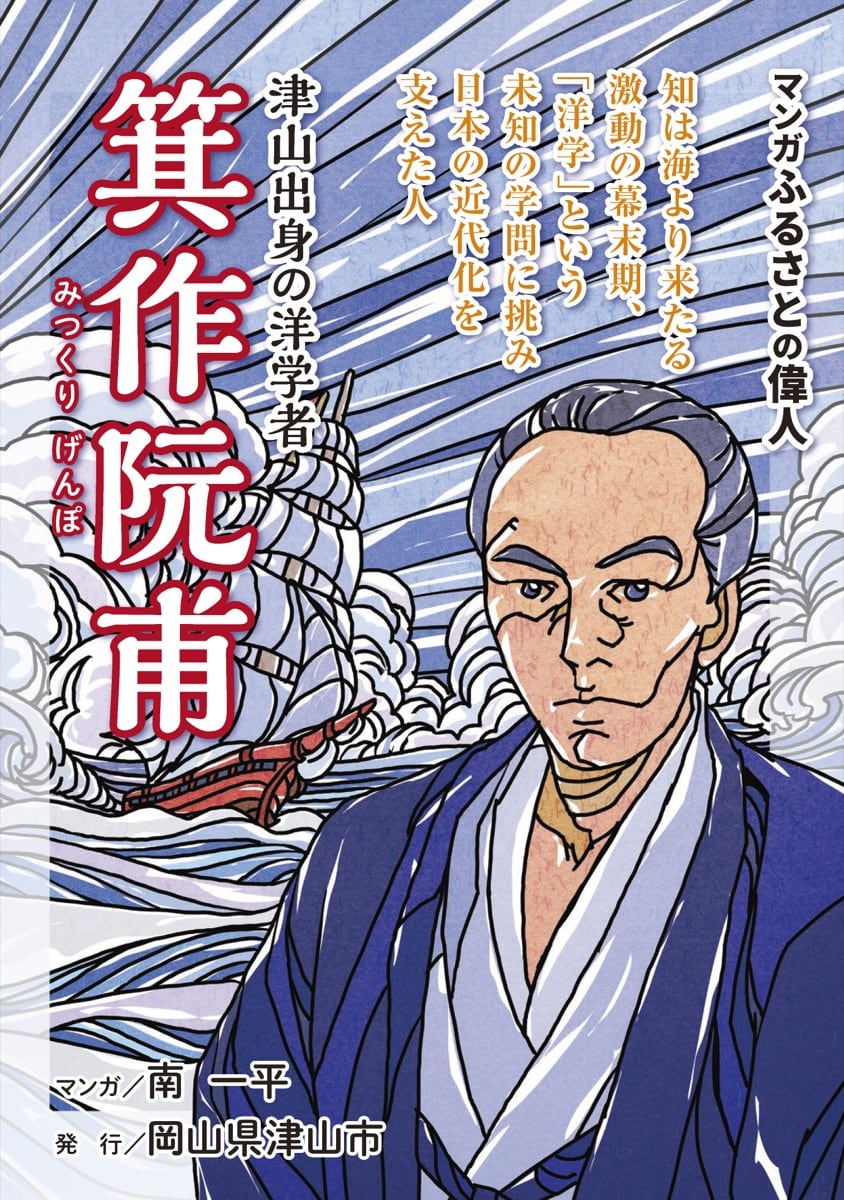

洋書翻訳や外交交渉で活躍した 箕作阮甫 みつくり げんぽ

岡山県津山市マンガ家:南一平箕作阮甫(みつくり げんぽ)は、寛政11年(1799年)美作国津山西新町(現岡山県津山市)に生まれ、幼くして父を亡くし苦労しながら学問に励み、21歳で津山藩医となりました。

25歳で江戸に出て医学とオランダ語を学び、特に翻訳で才能を発揮して医学だけでなく語学・地理学・兵学など広い分野の“洋学”を研究し、さらには幕末の外交交渉や、東京大学の創立過程などで活躍し、日本の近代化への道筋を示しました。- # 近世(17)

- # 学者・医師(15)

- # 先駆者(43)

- # 名人・巨匠(27)

- # 日本初(20)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # 南一平(5)

- # 岡山県(8)

-

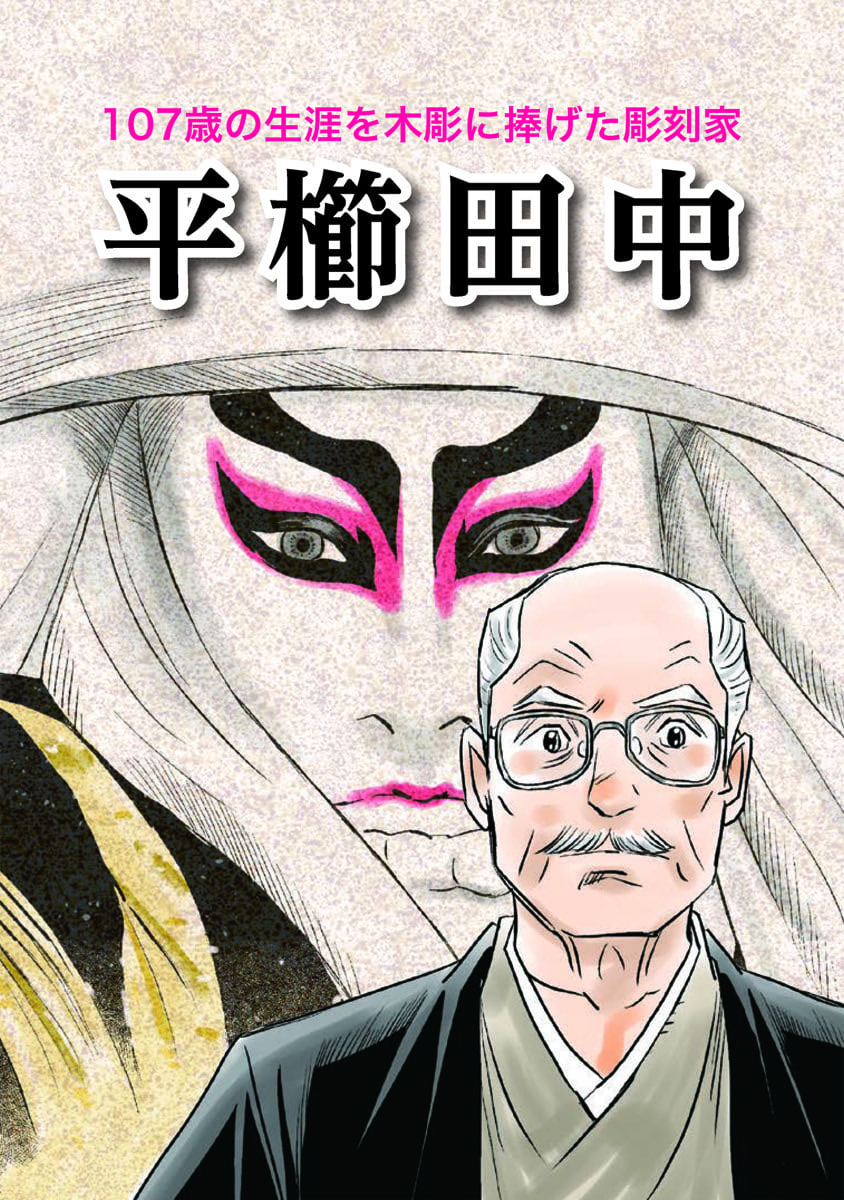

107歳の生涯を木彫に捧げた 平櫛田中 ひらくし でんちゅう

岡山県井原市マンガ家:南一平平櫛田中(ひらくし でんちゅう)さんは、明治5年(1872年)岡山県後月郡西江原村(現井原市)に生まれ、21歳で大阪の人形師に弟子入りし伝統的な木彫技術を学んだ後、岡倉天心に教えを受けました。昭和19年東京美術学校(現東京芸術大学)教授就任、昭和54年(1979年)107歳で生涯を終えるまで活躍した彫刻家です。六代目尾上菊五郎をモデルに22年かけて完成した「鏡獅子」は傑作として知られています。

-

人間国宝「義太夫節三味線」 鶴澤友路 つるさわ ともじ

兵庫県南あわじ市マンガ家:原案 濱岡きみ子、監修 久堀裕朗、マンガ 青木達哉鶴沢友路さん(つるさわ ともじ)は、大正2年(1913年)兵庫県福良町(現南あわじ市)に生まれ、4歳から三味線を習い、厳しい修行の末、「女流義太夫」の第一人者として国内だけでなく海外でも活動し、平成10年(1998年)重要無形文化財「義太夫節三味線」保持者(人間国宝)となりました。また後継者育成に励み、103歳で亡くなるまで淡路島内の小中高生をはじめ千人以上の弟子たちに惜しみなく芸を伝えました。

- # 現代(35)

- # 芸術・文化(26)

- # 名人・巨匠(27)

- # 愛・献身(36)

- # 型破り(25)

- # 女性(11)

- # 世界で活躍(31)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # 久堀裕朗(1)

- # 濱岡きみ子(1)

- # 青木達哉(1)

- # 兵庫県(5)

-

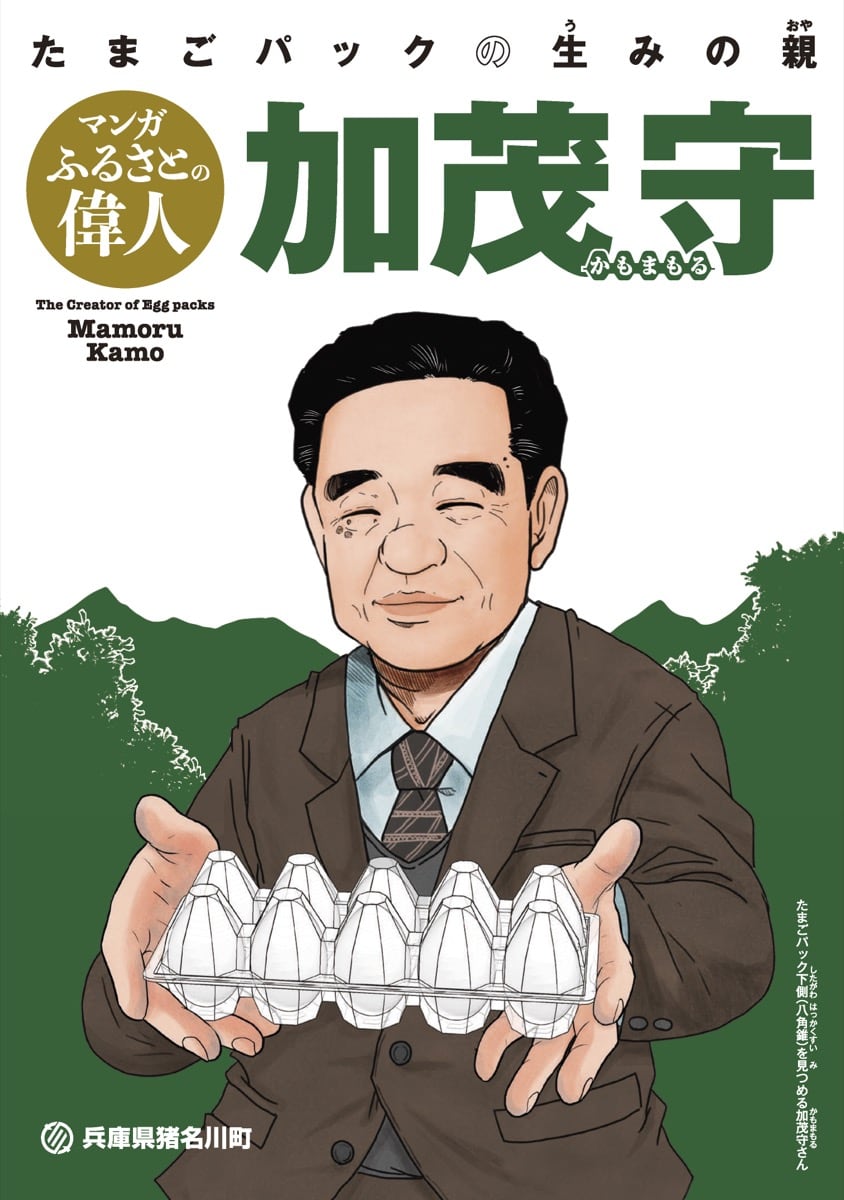

たまごパックの生みの親 加茂守 かも まもる

兵庫県猪名川町マンガ家:青柳恵太加茂守さん(かも まもる)は、昭和9年(1934年)兵庫県中谷村(現猪名川町)に生まれ、昭和38年(1963年)新素材として注目されだしたプラスチック製品の販売を始めました。加茂さんは、製品を販売するだけでなく、取引先の要望に応えて商品開発をしました。割れ易い卵を守り、大量陳列を可能にした「たまごパック」も、昭和42年頃(1967年)多くの人のアドバイスや身近なものからヒントを得て発明しました。

- # 現代(35)

- # 政治・経済(25)

- # 発明・発見(13)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # 世界初(3)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # 青柳恵太(1)

- # 兵庫県(5)

-

「地域で学び育つ」教育を実践 井上堰水 いのうえ えんすい

京都府南丹市マンガ家:監修 田中智子、マンガ 松本勇気井上堰水(いのうえ えんすい)は、幕末天保13年(1842年)丹波国船枝村(現京都府南丹市)に生まれ、元治元年(1864年)私塾発蒙館を開き、明治5年(1872)に新修校(旧新庄小学校)の初代校長となり、その後、船井郡立園部高等小学校・船井郡立高等女学校(現園部高等学校)の初代校長を歴任しました。学校田や学校林での授業など独自の「地域で学び育つ」教育方法を取り入れ、地域の人材育成に尽くしました。

-

私立図書館「岩瀬文庫」を開館 岩瀬弥助 いわせ やすけ

愛知県西尾市マンガ家:ねここんぶ岩瀬弥助(いわせ やすけ)は、幕末慶応3年(1867年)三河国西尾藩(現愛知県西尾市)の商家に生まれ、事業を発展させ一代で莫大な資産を築き、西尾鉄道の敷設などで地域経済に寄与すると共に、西尾町長就任、学校や病院の建設資金の寄付などで町づくりや地域の教育・文化に貢献しました。特に、明治41年(1908年)開館の私立図書館「岩瀬文庫」は、市民の支えで危機を乗り越え、現在も西尾市に引き継がれています。

- # 近代(36)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # ねここんぶ(1)

- # 愛知県(2)

-

織田信長に仕え、天下統一に貢献 斎藤新五利治 さいとう しんごとしはる

岐阜県富加町マンガ家:渡辺浩行斎藤新五利治(さいとう しんごとしはる)は、戦国時代天文10年(1541年)頃美濃国(現岐阜県)の戦国大名斎藤道三の末子として生まれたと伝わります。織田信長の家臣になり、兄義龍が父道三を殺して奪った美濃攻略戦で活躍し加治田城(岐阜県富加町)の城主となりました。その後も信長の側近として各地を転戦し、上杉征伐で大きな功績をあげる等信長の天下統一に貢献しましたが、本能寺の変で信長と運命を共にしました。

-

日本洋画界の先駆者 山本芳翠 やまもと ほうすい

岐阜県恵那市マンガ家:マンガ 松原裕美、原案・監修 伊藤勝彦山本芳翠(やまもと ほうすい)は、嘉永3年(1850年)美濃国恵那郡明智村(現岐阜県恵那市)に生まれ、慶応元年(1865年)15歳で画家を目指し京都で南宋画を学びました。明治元年(1868年)横浜で見た洋風画に衝撃を受け、工部美術学校で本格的な油彩を学び、明治11年(1878年)渡仏しパリ美術学校入学、パリ画壇で活動しました。明治20年(1887年)帰国し、日本洋画界の先駆者として活躍しました。

- # 近代(36)

- # 芸術・文化(26)

- # 先駆者(43)

- # 名人・巨匠(27)

- # 世界で活躍(31)

- # 熱血(61)

- # 面白い(48)

- # 伊藤勝彦(1)

- # 松原裕美(1)

- # 岐阜県(5)

-

農林大臣として戦後の農地改革 松村謙三 まつむら けんぞう

富山県南砺市マンガ家:デザイン・構成 大野賀世、マンガ 森みちこ、監修 松村記念会館松村謙三さん(まつむら けんぞう)は、明治16年(1883年)富山県福光町(現南砺市)に生まれ、町議会議員・県議会議員を務め、昭和3年(1928年)第16回衆議院議員総選挙(第1回普通選挙)で、衆議院議員となりました。太平洋戦争が終結した昭和20年(1945年)戦後の食糧不足の中、農林大臣に就任し、地主制から小作農を開放し自作農とする農地改革を行い、農民の生活向上と食糧生産の増大を果たしました。

- # 現代(35)

- # 政治・経済(25)

- # リーダー(39)

- # 世界で活躍(31)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 大野賀世(1)

- # 松村記念会館(1)

- # 森みちこ(1)

- # 富山県(2)

-

大河津分水建設で、水害防止・米作発展 田沢実入 たざわ みのり

新潟県新潟市マンガ家:構成 原義雅、監修 浮須修栄・樋口勲、マンガ シカクメガネ田沢実入(たざわ みのり)は、江戸時代後期嘉永5年(1852年)越後国古川村(現新潟県新潟市)に生まれ、早くから江戸幕府に大河津分水建設の請願を繰り返した父与一郎と親子2代にわたり、大河津分水建設に尽力しました。実入は父以上の熱意で取組み、大正11年(1922年)70歳の時「東洋一の大工事」と言われた大河津分水が完成し、信濃川下流域の水害は激減し、新潟平野は日本有数の豊かな米どころになりました。

- # 近代(36)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 感動(33)

- # 熱血(61)

- # シカクメガネ(2)

- # 原義雅(1)

- # 樋口勲(1)

- # 浮須修栄(1)

- # 新潟県(4)

-

私塾を開き地域の人材を育てた 鈴木文台 すずき ぶんたい

新潟県燕市マンガ家:児玉直樹鈴木文台(すずき ぶんたい)は、江戸時代後期寛政8年(1796年)越後国粟生津村(現新潟県燕市)に生まれ、名僧良寛とも親交を持ちました。文台は、様々な学者の講義を聴き江戸にも遊学しますが、師事せずに多くの書物を読み自身で研究する「無師独学」を進め、天保4年(1833年)38歳で粟生津村に私塾「長善館」を開きました。長善館は、明治45年(1912年)まで3代79年間も続き、多くの人材を育てました。

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。