春に続き、秋の海ごみゼロウィーク中に3回目のオンラインワークショップを開催。

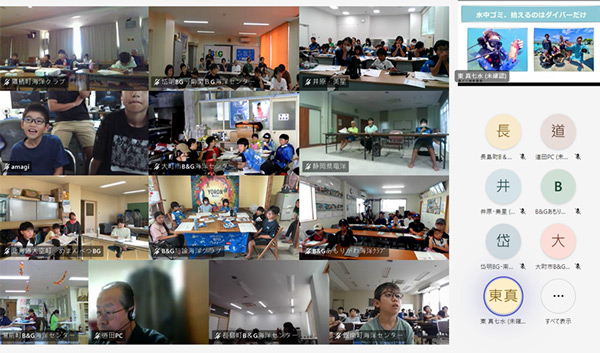

「未来にきれいな海を残すために、今、自分には何ができるだろうか」をテーマに、東京大学大気海洋研究所の道田 豊教授、水中ゴミ拾い専門店Dr.blue代表の東 真七水さんご協力のもと、全国15か所の海洋センター・クラブをオンラインで繋ぎ、ワークショップを行った。

前回に引き続き、事前の清掃活動で回収したごみについて、①回収した場所、②特徴的なごみ、③回収したごみの量など、春に拾ったごみとの比較を中心にセンター毎に報告を行った。

春に拾ったごみと比較して、

・たばこやお菓子の袋など「人が捨てたもの」が多かった。(鷹栖町海洋センター)

・ペットボトルが22本も拾えた。(名護市海洋センター)

・ごみの量が多かった。1時間でごみ袋10袋分を拾った。(あもりがわ海洋クラブ)

・外国語表記のごみが多かった。(長島町海洋センター)

・清掃活動を継続的にするようになったので、ごみは少なかった(大町市海洋センター)

などが報告された。

これを受け、東京大学大気海洋研究所の道田 豊教授は、春のワークショップ後に積極的に清掃活動をするようになった子たちも多く見受けられ素晴らしいと思う。大町市が春のワークショップ後からごみ拾いを行うようになったということだが、海のない地域や町からの流出を防ぐことによって、海ごみの削減に繋がる。これからも継続してほしい。但し、ごみを拾うときは、ガラスや釣り針等の鋭利で危険なものがあるので、十分気をつけるように、と総評した。

また、沖縄で「ダイビング×ゴミ拾い」の活動を行っている東氏は、①海洋ごみの現状と②ごみ拾いを「自分事化」することについて講義を展開。

講義では、東氏がごみ拾いをはじめるようになって変わった身近な環境や水中の様子を動画で放映し、実際にごみがどのくらい流れているのかを確認した。

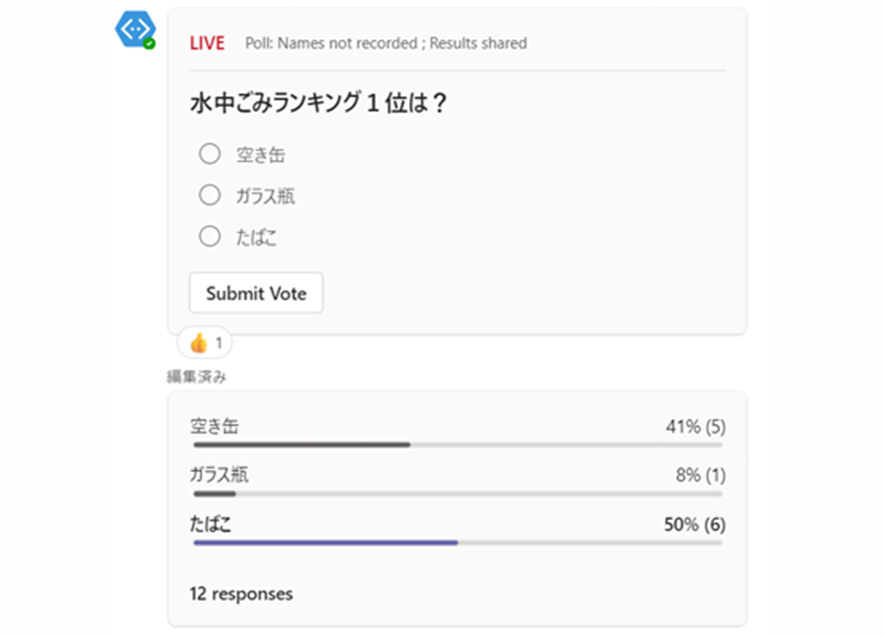

途中、海洋ごみのランキングや、海の底に沈んだごみを探すクイズを実施。投票機能を使いながら、ほかの参加者がどれに投票したかわかるようにすることで、子どもたちは集中して講義に参加していた。

春と秋の海ごみゼロウィークに開催したこのオンラインワークショップ。クイズ形式でごみ問題を考えることができ、子どもたちにも好評だった。東氏の話にもあったように、いかに「自分事化」するかが、海洋ごみ削減への意識変容に繋がるカギになる。

今後も全国の海洋センター、海洋クラブと一緒に水辺の清掃活動を通じて、海洋ごみ問題の解決に向けた継続的な取り組みを進めていきたい。

海ごみゼロフェスティバルは、日本財団と環境省の共同事業「海ごみゼロウィーク(春・秋)」の期間中、全国の海洋センター・クラブとともに、海洋ごみ問題の周知啓発と海洋ごみの流出を防ぐことを目的として実施する全国一斉の清掃活動。