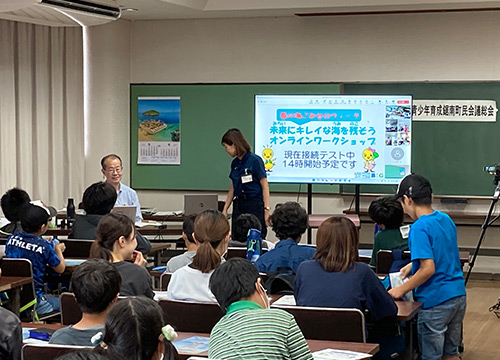

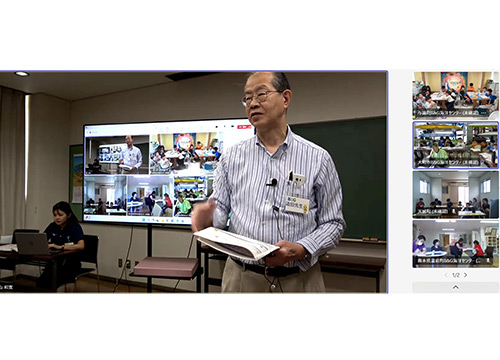

今年度新たに海ごみゼロウィークにあわせて、「オンラインワークショップ」を6月1日に開催。未来にきれいな海を残すために、今、自分には何ができるだろうか。東京大学大気海洋研究所の道田 豊教授に協力いただき、①千葉県鋸南町、②長野県大町市、③熊本県湯前町、④鹿児島県天城町、⑤鹿児島県与論町の5海洋センターをオンラインでつなぎ、「海ごみ」について一緒に考えた。

今回は、千葉県鋸南町海洋センターをメイン会場とし、4つの海洋センターにライブ配信するハイブリット形式で開催した。

プログラム

1.海岸清掃 13:00~13:50

ワークショップ開始前に各センターで海岸清掃を行い、拾ったごみの記録表を作成した。

〇鋸南町海洋センターの海岸清掃の様子

-

海岸清掃

-

打ち上げられた魚の死骸

-

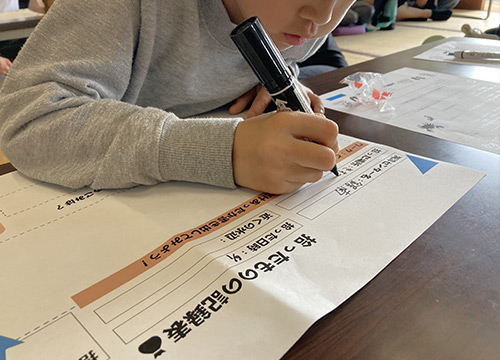

拾ったごみの記録表を作成

2.海洋ごみ回収結果報告 14:00~14:35

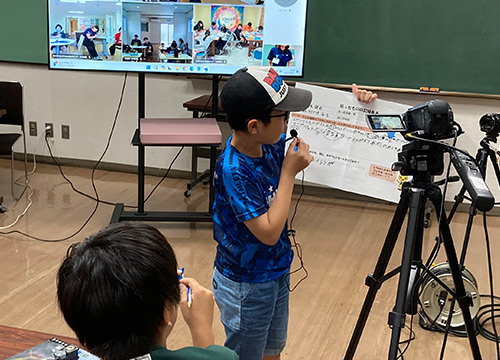

14時からオンラインワークショップを開始。事前の海岸清掃で回収したごみについて、①回収した場所、②特徴的なごみ、③回収したごみの量などをセンター毎に発表。発表後、道田教授が回収した海洋ごみの地域性について解説した。

-

参加者紹介

-

回収した海洋ごみを発表

-

回収した海洋ごみ発表(オンライン)

-

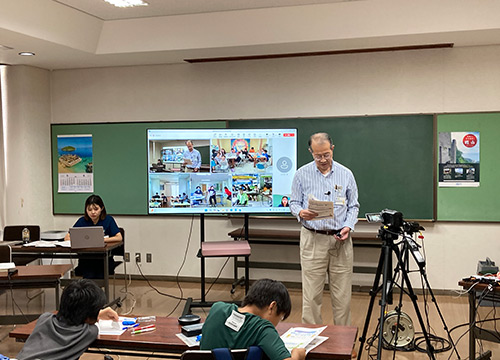

海洋ごみの地域性についてコメントする道田教授

3.講義「海の流れが運ぶもの」 14:45~15:40

ワークショップ後半は道田教授による講義が行われた。千葉県銚子市から鹿児島県喜界島まで16年かけて海流瓶(海流の方向・経路・速度など知るため、海中に投入する瓶)が流れ着いたエピソードを交えながら、海流や海洋プラスチックについて説明。海流や潮流によって思いがけない地域からごみが漂着することがあることなどを伝えた。

-

道田教授による講義

-

道田教授による講義(オンライン)

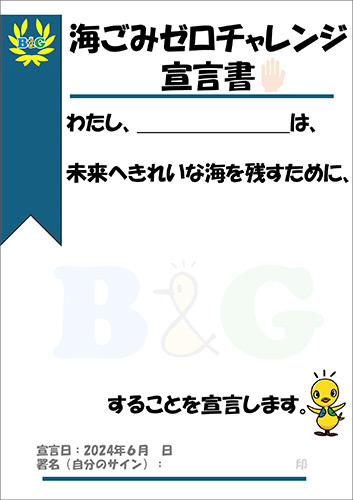

最後に、子どもたち一人一人に「未来にきれいな海を残すために自分ができること」を宣言書に書き出してもらった。これを夏休みに実践して、秋の海ごみゼロウィークにその成果報告を行う。

みんなのチャレンジを一部紹介!

・毎日海に行ってごみを10個拾う

・外出時はマイバックを持っていく

・ごみに関するポスターをつくる

・ごみを“福”だと思ってたくさん拾う

・食品ロスを出さない

海ごみゼロフェスティバルは、日本財団と環境省の共同事業「海ごみゼロウィーク(春・秋)」の期間中、全国の海洋センター・クラブとともに、海洋ごみ問題の周知啓発と海洋ごみの流出を防ぐことを目的として実施する全国一斉の清掃活動。