- # 近世

-

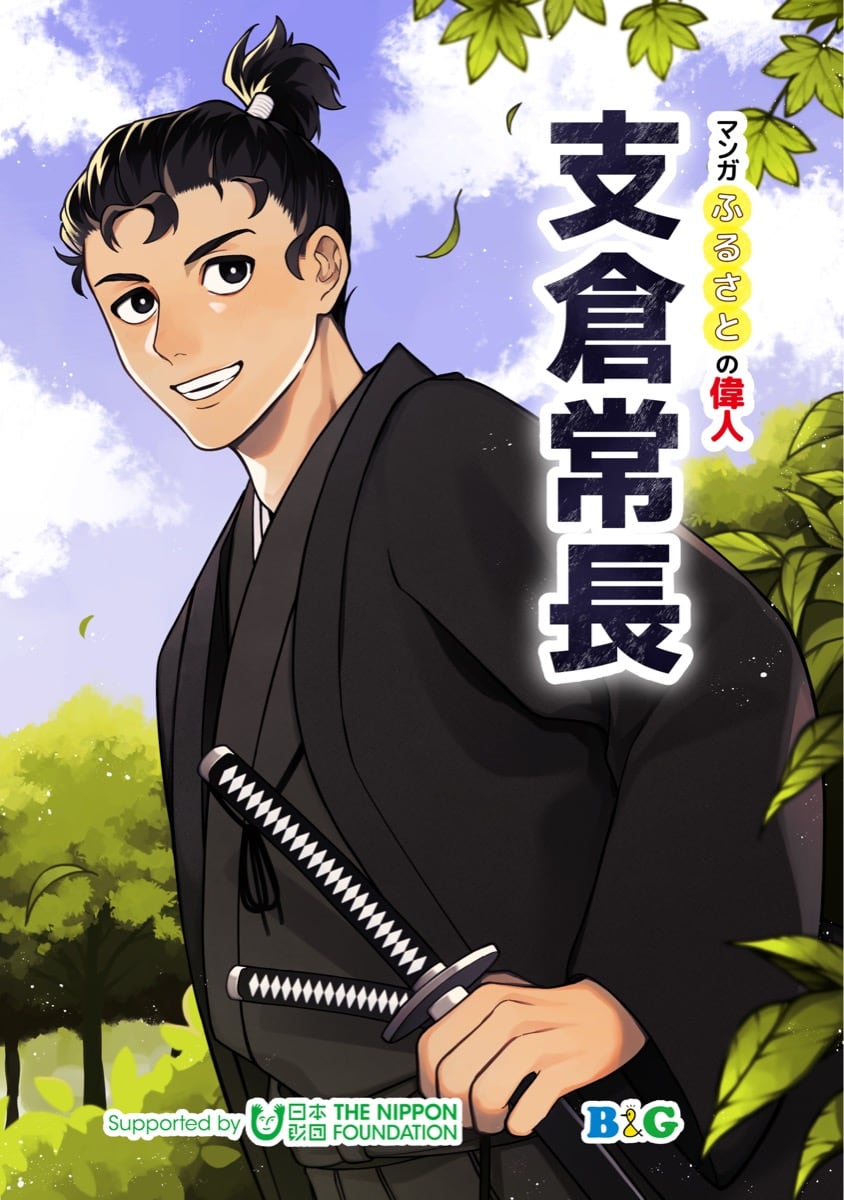

400年前、ローマ教皇に謁見 支倉常長 はせくら つねなが

宮城県川崎町マンガ家:マンガ 「Haruka.」、監修 佐々木徹、シナリオ 粟野繁支倉常長(はせくら つねなが)は、安土桃山時代元亀元年(1570年)出羽国立石村(現山形県米沢市)の支倉家に生まれ、8歳頃陸奥国支倉村(現宮城県川崎町)の支倉本家の養子となり、伊達政宗に仕えました。江戸時代前期慶長18年(1613年)政宗の命を受け、仙台藩が建造した西洋式帆船で太平洋を渡りメキシコ、さらに大西洋を渡りスペインに航海し、スペイン国王やローマ法王に謁見し貿易協定締結を目指しました。

- # 近世(17)

- # 歴史・伝説(18)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 型破り(25)

- # 武人・サムライ(21)

- # 世界で活躍(31)

- # 日本初(20)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 「Haruka.」(1)

- # 佐々木徹(1)

- # 粟野繁(1)

- # 宮城県(3)

-

独自の哲学「条理学」を構築 三浦梅園 みうら ばいえん

大分県国東市マンガ家:アキヨシカズタカ三浦梅園(みうら ばいえん)は、江戸時代中期享保8年(1723年)豊後国杵築藩(現大分県国東市)に生まれ、富永村(現国東市)に「梅園塾」を開き、独自の学問体系「条理学」を打ち立て、玄語・贅語・敢語の「梅園三語」を著した、思想家・自然哲学者です。窮民救済制度「慈悲無尽」や村人を救った逸話から「豊後聖人」とも呼ばれました。明治30年代(1900年頃)、内藤湖南が再評価し、全国的に有名になりました。

-

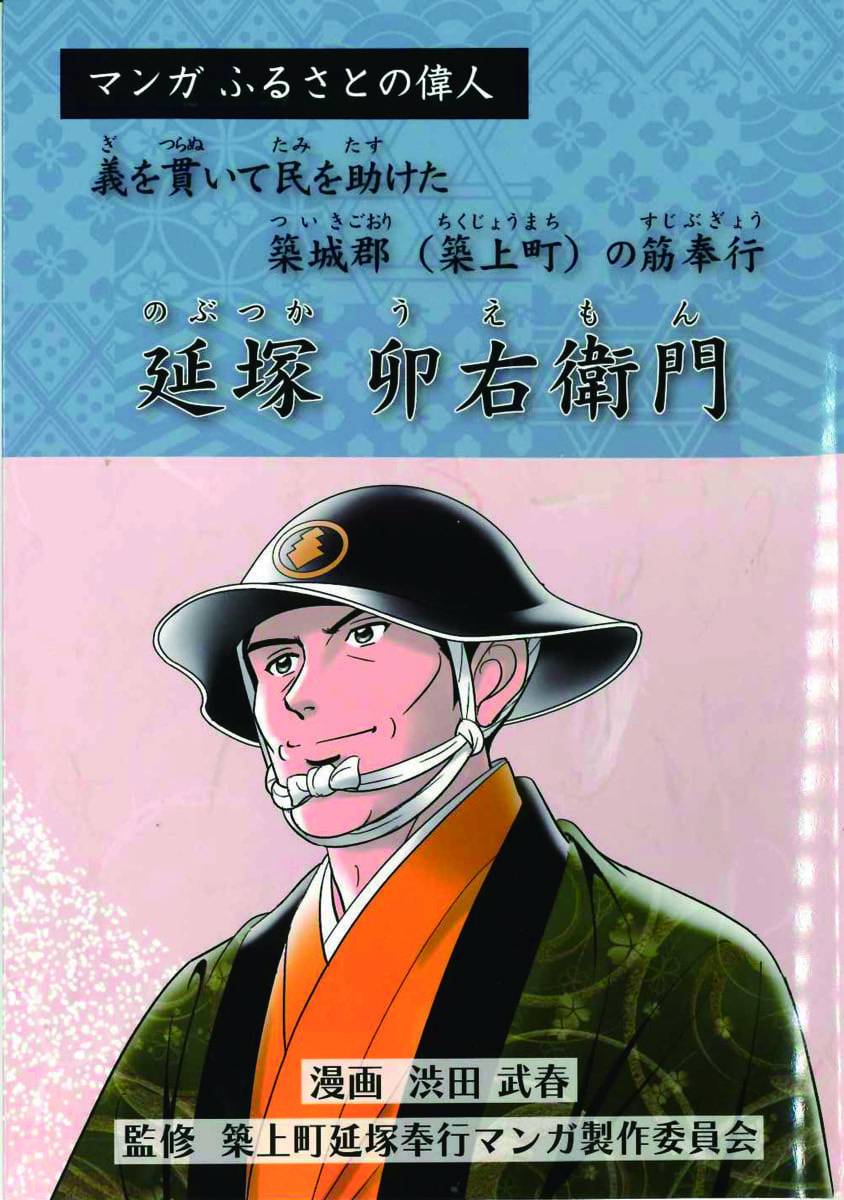

飢饉の農民を助け、切腹した筋奉行 延塚卯右衛門 のぶつか うえもん

福岡県築上町マンガ家:渋田武春延塚卯右衛門(のぶつか うえもん)は、江戸時代中期天明2年(1782年)豊前国京都郡(現福岡県苅田町)に生まれ、天保3年(1832年)51歳で小倉藩築城郡筋奉行として豊前国築城郡(現福岡県築上町)に着任しました。翌天保4年から「天保の大飢饉」が続き、天保7年延塚奉行は藩から農民に貸し付けた根付料の返済を独断で免除し、その責を取って切腹しました。180年以上経った現在も追善供養祭が行われています。

- # 近世(17)

- # 社会貢献(14)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # リーダー(39)

- # 愛・献身(36)

- # 武人・サムライ(21)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 泣ける(7)

- # 渋田武春(2)

- # 福岡県(4)

-

藩主を支え地域発展に尽くした 熊沢蕃山 くまざわ ばんざん

岡山県備前市マンガ家:短編マンガ監修 森熊男、マンガ さいわい徹熊沢蕃山(くまざわ ばんざん)は、江戸時代初期元和5年(1619年)京都に生まれ、16歳から岡山藩主池田光政に仕えました。20歳で岡山藩を退き陽明学者中江藤樹の弟子として学問に励み、27歳で再び岡山藩に仕え、洪水復興・凶作対策として治山治水事業、飢饉の窮民対策事業で活躍しました。39歳で備前市(旧蕃山村)に隠居した後も、光政と閑谷学校創立に繋がる庶民教育事業や新田開発で地域の発展に貢献しました。

-

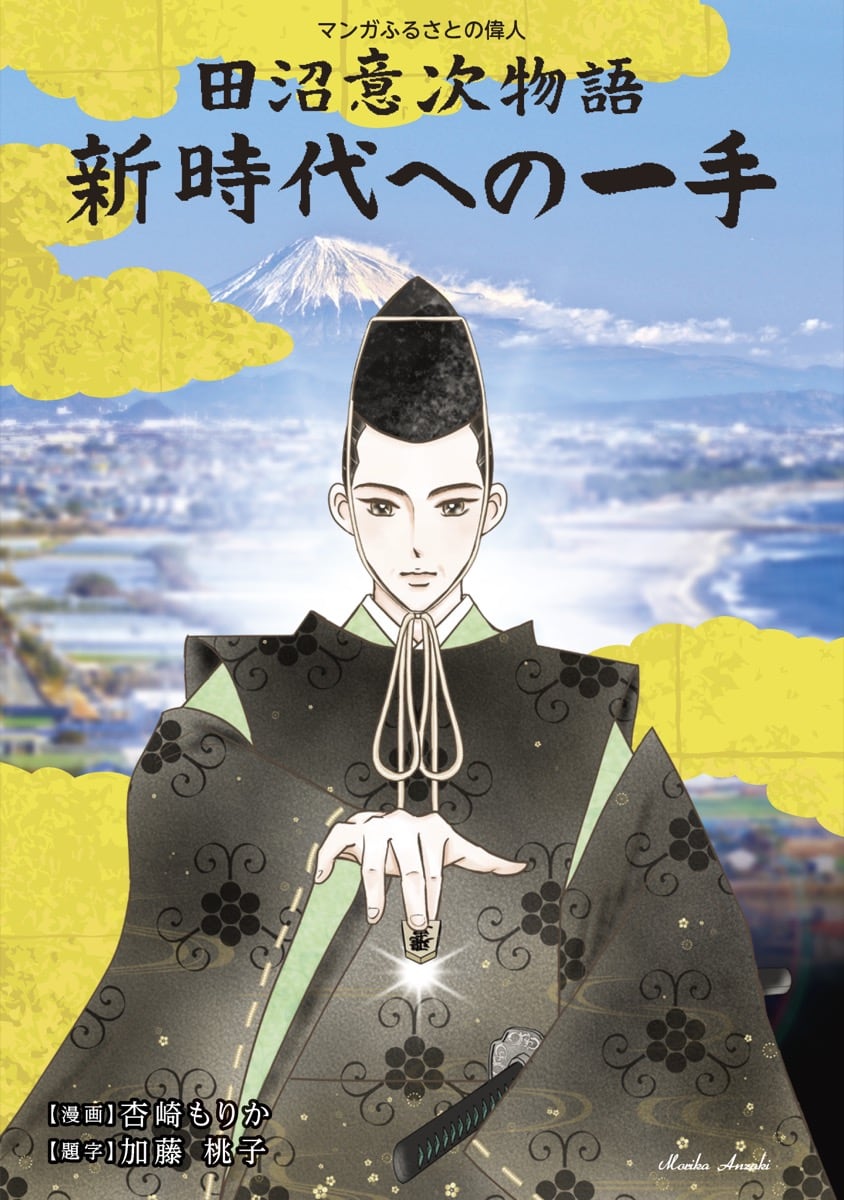

江戸幕政を改革、新時代を開いた 田沼意次 たぬま おきつぐ

静岡県牧之原市マンガ家:マンガ 杏崎もりか、将棋監修 加藤桃子田沼意次(たぬま おきつぐ)は、江戸時代中期享保4年(1719年)600石の旗本の子として江戸に生まれ、9代将軍徳川家重に認められ宝暦8年(1758年)相良藩10,000石(現静岡県牧之原市)を拝領し大名となり、10代将軍家治にも重用され幕府老中を務めました。老中田沼意次は、専売制導入、外国貿易拡大、鉱山や新田開発を行い、幕府財政を改善。貨幣経済が発展し歌舞伎や浮世絵等の江戸文化が花開きました。

- # 近世(17)

- # 政治・経済(25)

- # リーダー(39)

- # 先駆者(43)

- # 型破り(25)

- # 武人・サムライ(21)

- # びっくり(38)

- # 面白い(48)

- # 加藤桃子(1)

- # 杏崎もりか(1)

- # 静岡県(2)

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。