今回の特集は、「義士・献身」をテーマに、

1.藩の年貢米を奪い飢饉の村人を救った 一色次郎輝季(茨城県五霞町)

2.農業用水唐桶溜を作った 岡田宗山(栃木県芳賀町)

3.ハワイ移民で成功後、故郷に戻りトンネルを開通させた 畝為吉(広島県坂町)

4.飢饉の農民を助け、切腹した 筋奉行延塚卯右衛門(福岡県築上町)

の4作品をご紹介します。

-

藩の年貢米を奪い村人を救った 一色次郎輝季 いっしきじろうてるすえ

茨城県五霞町マンガ家:監修 小野真嗣、原案 永田聡子、作画 わたなべまどか一色次郎輝季(いっしきじろうてるすえ)は、戦国時代末期下総国葛飾郡田宮荘(現埼玉県幸手市)の領主の子に生まれ、天正18年(1590年)松平康元に幸手城を攻め落とされ、葛飾郡川妻村(現茨城県五霞町)に落ち延びました。江戸初期元和6年(1620年)飢饉に苦しむ川妻村のため、輝季は松平康元が立藩した関宿藩から年貢米を奪い、村人に分け与えました。翌年輝季は処刑されましたが、村人は恩を忘れず供養しました。

- # 近世(17)

- # 社会貢献(14)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # 愛・献身(36)

- # 型破り(25)

- # 武人・サムライ(21)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # わたなべまどか(1)

- # 小野真嗣(1)

- # 永田聡子(1)

- # 茨城県(4)

-

農業用水唐桶溜を作った 岡田宗山 おかだ そうざん

栃木県芳賀町マンガ家:編集 田中誠一、作画 久保田ゆうと岡田宗山(おかだ そうざん)は、江戸時代前期の下野国東水沼村(現栃木県芳賀町)の名主で、水不足に苦しんでいた農民のため、鬼怒川からの導水に成功した板戸用水からの分水に長年尽力し、宝永3年(1706年)岡堀1230間(2.2キロメートル)掘抜(隧道)300間(540メートル)開削等の難工事を完成させ、鬼怒川から唐桶溜への導水が実現しました。これらの事業に宗山は多額の私財を投じ、農民達は総出で労力を提供しました。

- # 近世(17)

- # 社会貢献(14)

- # リーダー(39)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 一般市民(16)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 久保田ゆうと(1)

- # 田中誠一(1)

- # 栃木県(3)

-

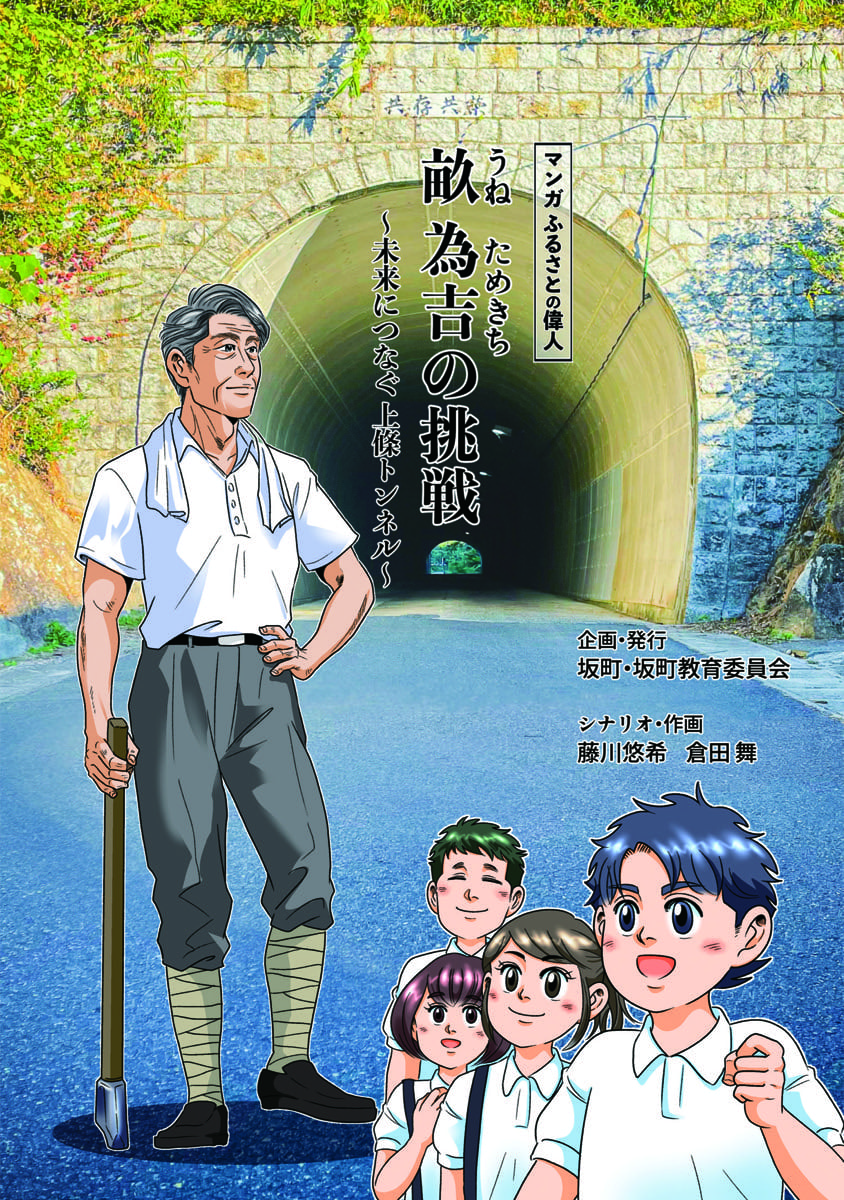

故郷を思いトンネルを開通させた 畝為吉 うね ためきち

広島県坂町マンガ家:シナリオ・作画 藤川悠希 倉田舞畝為吉さん(うね ためきち)は、明治22年(1889年)広島県安芸郡坂村(現坂町)に生まれ、細く険しい西嶽峠の通行に苦労する村人のため、14歳でトンネルの開削を思いつきました。為吉は、明治39年(1906年)16歳で単身ハワイにわたり苦労の末成功し、昭和24年(1949年)60歳で帰郷、自らスコップを持ち村人と一緒に工事を始め、昭和26年に1年4ヵ月の工期と私財を費やしてトンネルが完成しました。

- # 現代(35)

- # 社会貢献(14)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 愛・献身(36)

- # 型破り(25)

- # 起業家・ビジネスマン(30)

- # 世界で活躍(31)

- # びっくり(38)

- # 熱血(61)

- # 倉田舞(1)

- # 藤川悠希(1)

- # 広島県(2)

-

飢饉の農民を助け、切腹した筋奉行 延塚卯右衛門 のぶつか うえもん

福岡県築上町マンガ家:渋田武春延塚卯右衛門(のぶつか うえもん)は、江戸時代中期天明2年(1782年)豊前国京都郡(現福岡県苅田町)に生まれ、天保3年(1832年)51歳で小倉藩築城郡筋奉行として豊前国築城郡(現福岡県築上町)に着任しました。翌天保4年から「天保の大飢饉」が続き、天保7年延塚奉行は藩から農民に貸し付けた根付料の返済を独断で免除し、その責を取って切腹しました。180年以上経った現在も追善供養祭が行われています。

- # 近世(17)

- # 社会貢献(14)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # リーダー(39)

- # 愛・献身(36)

- # 武人・サムライ(21)

- # カッコイイ(40)

- # 感動(33)

- # 泣ける(7)

- # 渋田武春(2)

- # 福岡県(4)

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。