今回の特集は「鎧武者 その2・戦う男」として、

1.源頼朝・義経の兄弟で、源平の戦いなどで活躍した 源範頼(埼玉県吉見町)

2.不屈の闘志で生涯41回の合戦で勇名を馳せた 長連龍(石川県穴水町)

3.土俵入り「雲龍型」に名を残す第10代横綱 雲龍久吉(福岡県柳川市)

4.柔道創設期「講道館四天王」と呼ばれた柔道王 徳三宝(鹿児島県天城町)

の4作品をご紹介します。

-

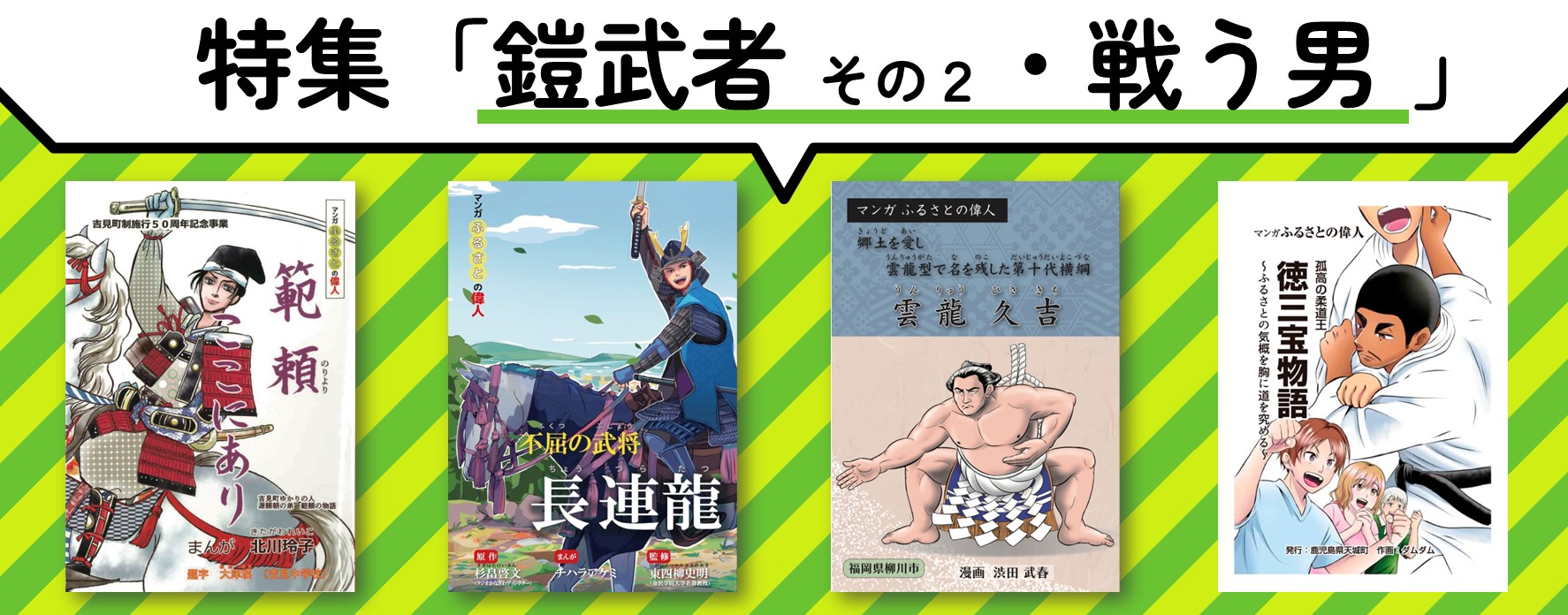

頼朝・義経の兄弟、鎌倉幕府で活躍 源範頼 みなもとののりより

埼玉県吉見町マンガ家:北川玲子源範頼(みなもとののりより)は、平安時代末期久安6年(1150年)遠江国(現静岡県)で源義朝の6男として生まれた、頼朝の異母弟・義経の異母兄です。平治元年(1159年)平治の乱で義朝が平清盛に敗れると、範頼は武蔵国吉見岩殿山に身を寄せました。治承4年(1180年)頼朝が挙兵すると、範頼も合流し木曽義仲・平氏討伐に功績を挙げ、武蔵国吉見(現埼玉県比企郡吉見町)を領して吉見御所と尊称されました。

- # 中世(9)

- # 歴史・伝説(18)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # 冒険・チャレンジ(18)

- # 武人・サムライ(21)

- # カッコイイ(40)

- # 熱血(61)

- # 北川玲子(1)

- # 埼玉県(4)

-

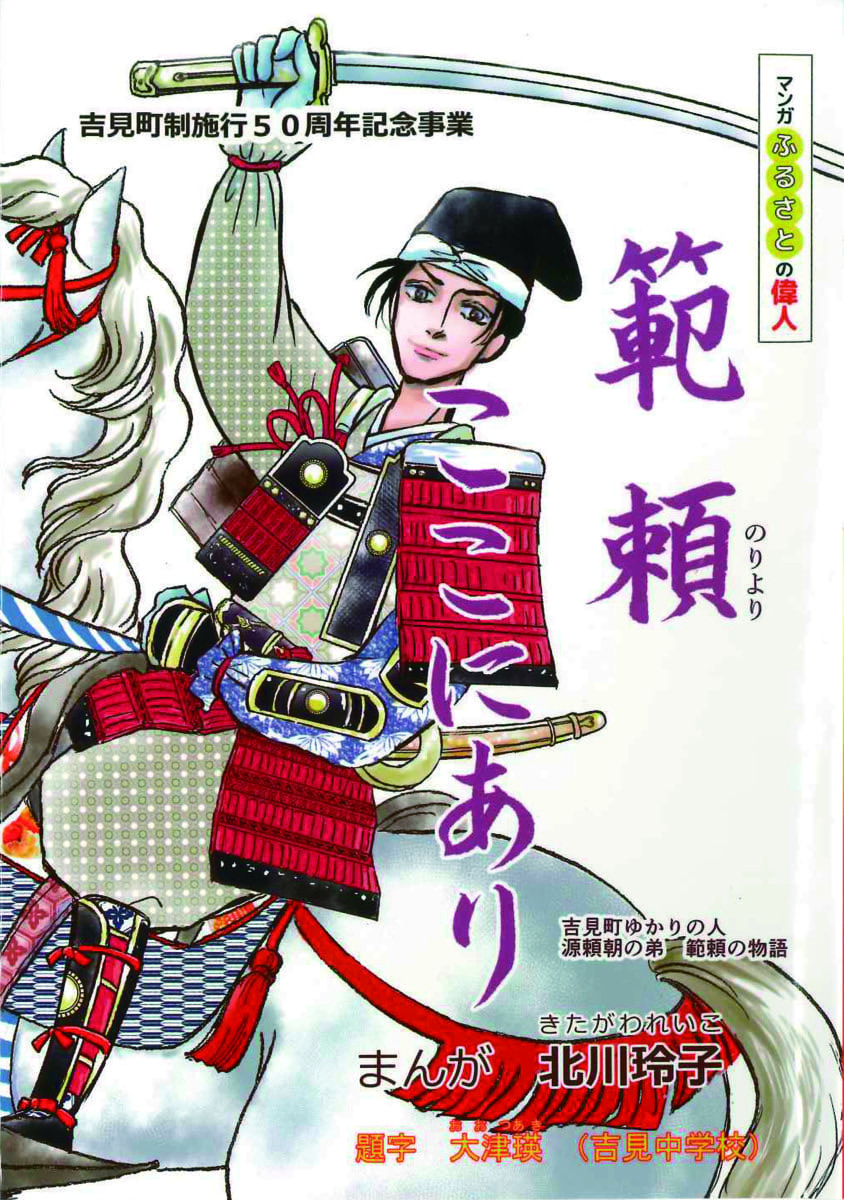

繰り返し立ち上がった不屈の武将 長連龍 ちょう つらたつ

石川県穴水町マンガ家:監修 東四栁史明、原作 杉畠啓文、マンガ チハラアケミ長連龍(ちょう つらたつ)は、戦国時代 天文15年(1546年)能登畠山家の家臣長家に生まれ、畠山家が上杉謙信に敗れ滅んだ後は織田信長、信長が本能寺で討たれた後は前田利家、利家の死後は後継者の利長に仕えて、賤ヶ岳の戦い、小田原征伐、朝鮮出兵、関ヶ原の戦い、大坂の陣など戦国時代から江戸初期まで生涯41回の合戦で活躍し、勇名を馳せた武将です。子孫は、前田家の家老として幕末まで前田家を支えました。

- # 中世(9)

- # 歴史・伝説(18)

- # ヒーロー・ヒロイン(17)

- # リーダー(39)

- # 武人・サムライ(21)

- # びっくり(38)

- # カッコイイ(40)

- # 面白い(48)

- # チハラアケミ(1)

- # 杉畠啓文(1)

- # 東四栁史明(1)

- # 石川県(2)

-

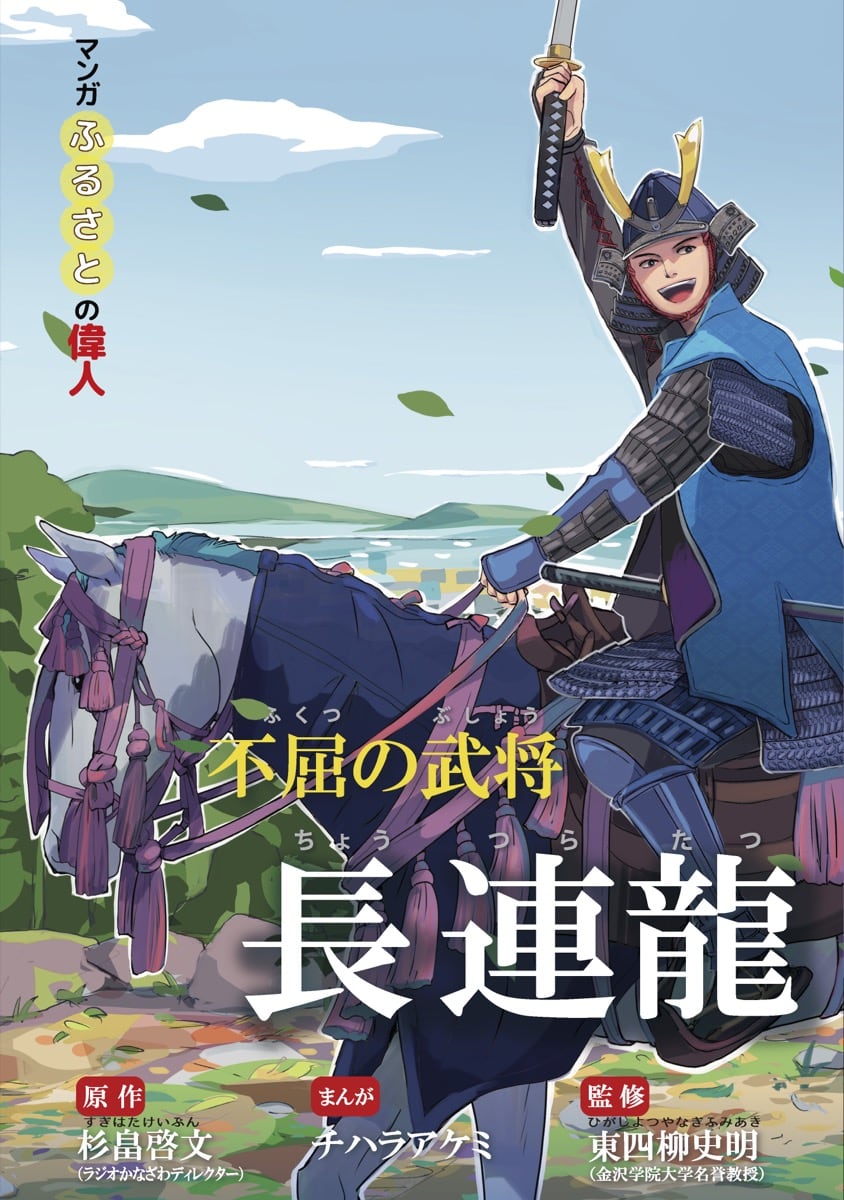

雲龍型で名を残した第十代横綱 雲龍久吉 うんりゅう ひさきち

福岡県柳川市マンガ家:渋田武春雲龍久吉(うんりゅう ひさきち)は、江戸後期文政5年(1822年)筑後国山門郡大和村(現福岡県柳川市大和町)に生まれ、12歳頃に両親・祖父母を亡くし、力仕事をして幼い弟妹を養いました。身体が大きく力の強い久吉は、弘化3年(1846年)23歳で江戸相撲追手風部屋に入門、順調に出世し、安政5年(1858年)大関昇進、文久元年(1861年)第十代横綱になり土俵入りの「雲龍型」は現代に伝えられています。

-

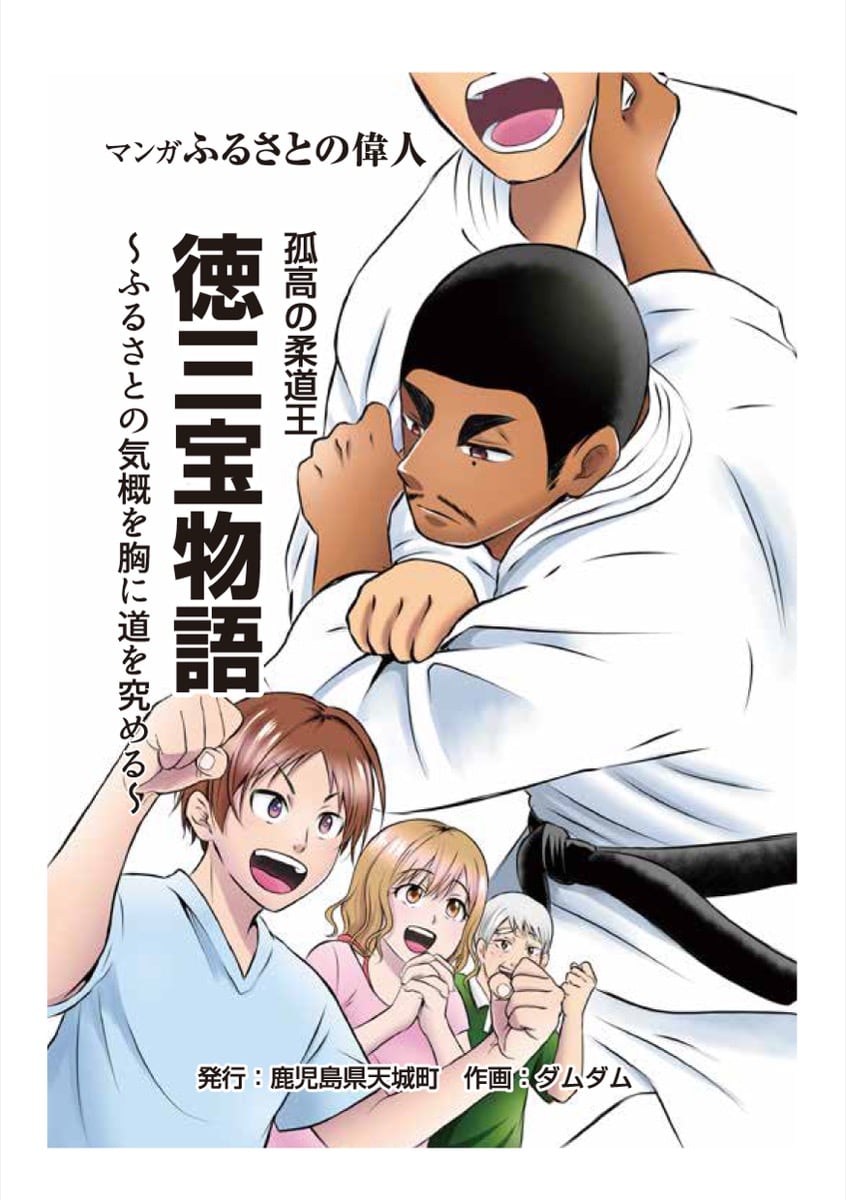

講道館四天王と呼ばれた柔道王 徳三宝 とく さんぽう

鹿児島県天城町マンガ家:マンガ作画 ダムダム、制作統括 四元重美徳三宝(とく さんぽう)は、明治20年(1887年)鹿児島県大島郡天城町に生まれ、明治39年(1906年)講道館に入門、恵まれた体格と猛稽古で、大正時代「講道館四天王」と称されました。早稲田大学、日本大学、拓殖大学などの柔道部師範、自設の研道館師範として弟子の教育にも努めました。昭和20年(1945年)3月10日東京大空襲の猛火の中、罹災者救助に奔走しましたが死去、講道館柔道九段に昇段しました。

©B&G財団

このサイトのデータの著作権はB&G財団が保有します。無断複製転載放送等は禁止します。