真相BGメン

能登で笑顔をつなごう!

世代を超えた新しい支援のかたち(後編)

2025.10.01 UP

世代を超えた新しい支援のかたち(後編) 2025.10.01 UP

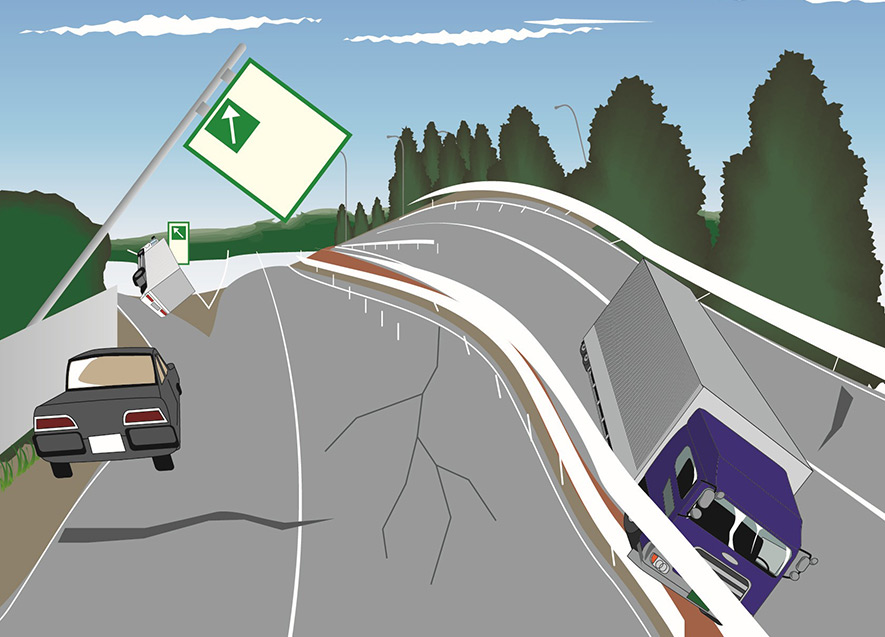

2024年1月1日、石川県能登地方を襲った大地震は、正月の団らんを一瞬で奪い去った。道路やライフラインが寸断され、地域は長期にわたる困難に直面した。被災地の多くは高齢化や人口減少が進む地域でもあり、避難生活の長期化によって孤立や健康被害が深刻化することが懸念された。

こうした状況で、B&G財団と全国のB&G指導員はすぐに支援に乗り出した。東日本大震災や熊本地震の経験を踏まえ、子どもから高齢者まで幅広い世代を対象にした多面的な支援を展開した。

ー目次ー

■ スライドダンプ出動、現場へ

■ 跳んで、弾けて、心も体もリフレッシュ

■ 90歳でも大はしゃぎ!元気いっぱい体験会

■ 初めましてでも、すぐ友だちに!笑顔あふれる夏体験

スライドダンプ出動、現場へ

元日に発生した能登半島地震では、物資や重機を運ぶために欠かせないダンプカーが不足し、近隣地域からの調達も困難な状況が続いた。

そこでB&G財団は日本財団と連携し、「防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築」事業を通じて、全国に配備しているスライドダンプを迅速に活用。13自治体に配備されていた計16台を、1月14日から石川県七尾市へ派遣し、がれきや土砂の撤去などに活用した。

さらに、9月21日〜23日にかけて能登半島を襲った豪雨では、被災地で土砂の搬出に必要な油圧ショベルやスライドダンプが再び不足した。このため、2自治体の防災拠点から油圧ショベルとスライドダンプをそれぞれ1台ずつ派遣し、復旧作業を支援した。

七尾市に派遣されたスライドダンプ

跳んで、弾けて、心も体もリフレッシュ

震災後、ガラスの破片が散乱した広場や地面が陥没した公園、体育施設は避難所という状況の中で、子どもたちは思い切り体を動かす機会を失っていた。長引く避難生活の中で、体力の低下やストレスの増大が懸念された。

震災で遊び場をなくした石川県志賀町・七尾市の小学生を対象に、春休み期間の3月下旬から4月上旬にかけて、「わくわく水上運動会」を開催。富山県富山市八尾と石川県白山市鶴来B&G海洋センターを会場に、浮島渡りやリレー、ウォーターロール、玉入れ、トランポリン、SUP、カヌーなどの水上レクリエーションに加え、室内でのゲームやカルタも行われ、子どもたちは思いきり体を動かして心身をリフレッシュした。

「久しぶりに友達といっぱい遊べて楽しかった!」と話す子もおり、会場には歓声と大きな笑顔が広がり、大人たちにも安堵の表情が見られた。

-

水上玉入れ

-

一番人気のウォーターロール

-

水上を駆け抜ける浮島渡り

-

トランポリンで勢いよくプールにダイブ

一方、被害を受けた児童養護施設では、ライフラインの復旧が遅れ、飲料水の確保が大きな課題となっていた。B&G財団は支援ルートを確保し、飲料水を届けて 子どもたちの生活を支えた。

児童養護施設への飲料水支援

さらに、障がい児を対象としたレクリエーションイベントや幼児を対象とした遊び体験会を実施した。

避難所や仮設住宅では、どうしても子ども同士の交流や外遊びが制限されがちになる。専用の器具や工夫を凝らしたプログラムを通して、子どもたちは安心して体を動かし、元気を取り戻した。

-

車いすでも楽しめるティーバッティング

-

大人気だった大型エア遊具

-

ボールプールで笑顔いっぱいに遊ぶ様子

-

柔らかいマットの上で、様々な遊びに挑戦

「遊ぶこと」は子どもたちの健やかな成長と心の回復に不可欠であり、能登での支援を通して、その大切さを改めて実感した。

90歳でも大はしゃぎ!元気いっぱい体験会

能登半島は高齢化率が高い地域。震災後は仮設住宅や避難所での生活が長引き、外出や交流の機会が減ることで、孤立や運動不足が課題となっていた。こうした状況を踏まえ、高齢者向けの支援を新たに展開し、具体的な取り組みとして、ハンドケア事業を実施した。

心身の疲労が著しい高齢者施設の職員や入居者を対象に、福祉ネイリストによるハンドマッサージを通して触れ合いながら、孤独感の軽減につなげた。

施術の様子

-

初めてのネイルに笑顔があふれる

-

施設職員も仕事の合間にネイルを体験

また、仮設住宅で暮らす高齢者を対象に、スポーツレクリエーション体験会も開催。椅子に座ったストレッチや輪投げ、Nintendo Switchを使ったeスポーツ、踏むと音が出るミュージックパッドなどを体験し、孤立予防や運動不足の解消、住民同士の交流を促した。

さらにウォーキングポールを活用したウォーキングイベントでは、団地周辺を歩きながら心身をリフレッシュ。参加者からは「一人で家にいると気が滅入るけれど、こうして集まると気持ちが楽になる」との声が寄せられた。

-

90歳の方も元気に体を動かした

-

画面の説明を見ながら、初めてのeスポーツ に挑戦

-

コントローラーを使って見事にストライク

-

仮設団地周辺をウォーキングする様子

こうした取り組みにより、高齢者は身体を動かす楽しさや仲間との交流の機会を得ることができ、孤立や運動不足の解消だけでなく、心身のリフレッシュや生活への意欲向上にもつながる。

また、活動を通じて住民同士のつながりが深まり、地域の見守りや助け合いの輪が広がることで、地域全体の安心・安全な暮らしづくりにもつながっている。

初めましてでも、すぐ友だちに!笑顔あふれる夏体験

今年も震災の影響で、子どもたちは海で遊べない夏となった。そこで 「夏の思い出PROJECT」を実施し、穴水町の子どもたちが富山県南砺市と氷見市で1泊2日の特別な体験を楽しむ機会を提供した。

夜空いっぱいに広がる夏の花火

南砺市では海洋センターでのレクリエーションや伝統行事の夜高踊りに挑戦し、地元の子どもたちともすぐに打ち解けた。翌日はあいにくの雨で海遊びはできなかったが、大恐竜博の見学やスイカ割りを楽しみ、元気いっぱいに過ごした。

「初めて会ったのにすぐ仲良くなれた」「花火がとてもきれいで感動した」と、笑顔いっぱいの2日間で、子どもたちに新しい友だちとの楽しい出会いが生まれた。

-

プールで元気に遊ぶ子どもたち

-

夜高踊りを踊る子どもたち

能登半島地震での支援は、これまで以上に多面的で、人々の暮らしに寄り添ったものとなった。子どもたちには遊びや運動を通じた心の回復の場を、障がい児や幼児には安心して過ごせる活動の場を、高齢者には孤立防止や健康づくりの場を提供するなど、幅広い取り組みを行った。

被災地支援は、地域や状況によって求められる形が変わる。東日本大震災では「拠点の復旧」、熊本地震では「人への支援」、そして能登半島地震では「世代や対象を広げた多面的支援」へと広がった。

能登の復旧はまだ途上にあるが、そこで培われた支援のネットワークは、今後の災害対応にも生かされていくに違いない。今後も、いつ起こるかわからない災害に備え、これまでの経験を生かしながら支援の方法を模索し続けていく。