真相BGメン

そのごみ、海まで届いている ― 陸から始まる海の悲鳴(前編)

2025.06.18 UP

2025.06.18 UP

青く澄みわたる海、白く輝く浜辺。海は、漁業や物流を支える存在として私たちの暮らしや経済に深く関わっているだけでなく、多くの恵みを私たちにもたらしてくれている。しかし今、その海が深刻な危機に直面している。その一因が「海ごみ問題」である。

今回は、海ごみ問題の現状とその影響、そして鹿児島県の離島・与論町での取り組みを紹介したい。

ー目次ー

■海のごみの多くは「陸」からきている

■数字でみる海ごみの脅威

■海ごみが引き起こす地域への影響

現場インタビュー:鹿児島県与論町B&G海洋センター 所長 田畑 つばさ 氏

「与論は小さな島、でも小さな島の姿勢が大きな世界の海をかえる ~離島・与論が示す、観光と環境の新しいかたち~」

■「自分は関係ない」は本当か? 暮らしの中の海ごみリスク

海のごみの多くは「陸」から来ている

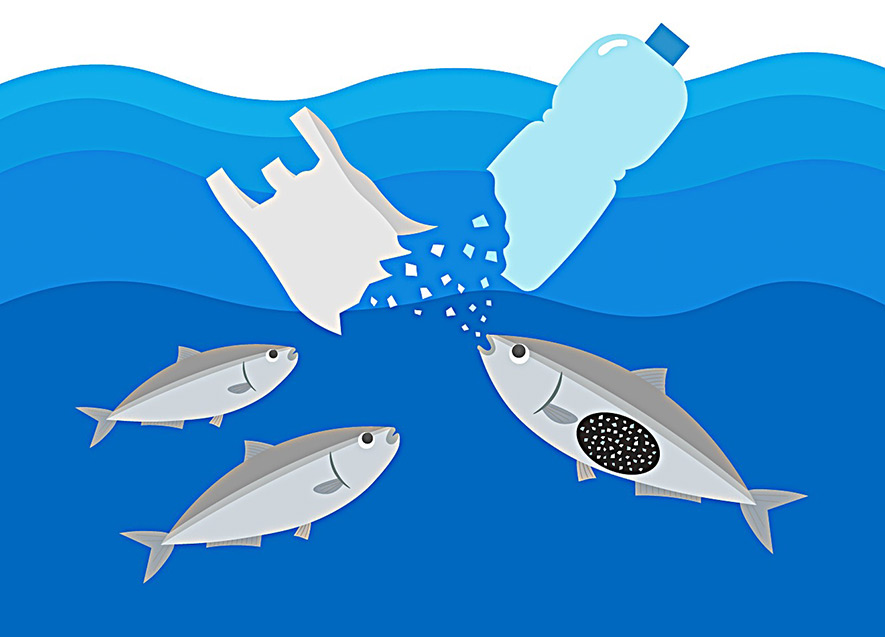

海岸や海中で発見されるゴミの多くは、決して海の中で発生したものではない。ペットボトルや食品の包装、使い捨てのストローやスプーン、タバコの吸い殻……、いずれも私たちの日常生活と密接に関わるものばかり。海に流れ着くごみの多くは、陸から運ばれてきている。

その経路はさまざまで、道端にポイ捨てされたごみが雨によって側溝に流れ、下水道や川を経て、やがて海へとたどり着く。また、風に飛ばされたコンビニ袋が、誰にも気づかれないまま河川敷の茂みに絡まり、やがて川へと流れていく。誰かが釣り場に置き去りにした空き容器がそのまま潮に流される。こうした「陸由来のごみ」は、私たちが考えている以上に多く、海ごみの大部分を占めている。

日本財団と日本コカ・コーラの調査によると、海に存在するごみの約7割~8割が陸から流れ出たものであるとされている。つまり、私たち一人ひとりの暮らしが、知らず知らずのうちに海洋環境に深刻な影響を与えているという現実がある。

数字で見る海ごみの脅威

実際に、どれほどのごみが海に流れ込んでいるのか。世界中で年間約800万トンのプラスチックごみが海に流出しており、1分間に約15トン、つまり大型トラック数台分のごみが絶えず海に投棄されている計算になる。このまま何も対策を講じなければ、2050年には海に存在するプラスチックの量が魚の量を上回るという驚くべき予測もある。

その中でも特に問題視されているのが「マイクロプラスチック」だ。これは、紫外線や波の力、摩擦などによって5ミリ以下にまで細かく砕けたプラスチック片を指す。小さくなることで可視化しにくく、自然の中で分解されずに残り続け、生物の体内に入りやすくなるという厄介な特性がある。

すでに世界各地の海洋生物の胃の中や、海塩、さらには人間の血液からも微量のマイクロプラスチックが検出されており、私たち自身の健康への影響も懸念されている。

海ごみが引き起こす地域への影響

海ごみの問題は、環境問題にとどまらない。観光地では、景観が損なわれることにより観光客が減少、漁業地域では、漁網にごみが絡まり破損し操業に支障をきたすなど、地域経済に打撃を与えるリスクがある。また、海水浴場などに大量のごみが打ち寄せられた場合、自治体や地元住民がボランティアで清掃に追われるというケースも珍しくない。

南西諸島の一角に位置する鹿児島県与論町もまた、こうした漂着ごみの影響を大きく受けている地域の一つだ。与論町B&G海洋センター所長の田畑つばさ氏(以下、田畑)に海ごみの現状について聞いた。

与論町海洋センターの艇庫活動

―まず、与論島での海ごみの現状について教えてください。

田畑つばさ氏(以下、田畑):

はい。与論島では、特に冬の時期になると、北風に乗って東シナ海側から大量の海ごみが流れ着きます。ペットボトル、発泡スチロール、漁具などが中心で、外国語のラベルが付いたごみも少なくありません。つまり、島で出されたごみではないんです。でも、最終的にこの美しい海岸にたどり着いてしまう。

田畑所長

―美しい海や浜辺は、与論島の大きな魅力ですよね。そこに海ごみが流れ着くと、観光客の印象も変わってしまうでしょうし、漁業にも影響があるのではと思います。具体的には、どんな問題が起きているのでしょうか?

田畑:ええ、影響は非常に大きいですね。ごみが海岸に溜まると景観が損なわれますし、それは観光資源の価値を直接下げることになります。ダイビングや海水浴に訪れた観光客が、ごみに囲まれた浜辺を見たら、がっかりされるでしょう。

それだけでなく、漁業にも支障が出ています。漂着ごみが漁網に絡んで破損したり、漁具そのものが使えなくなるケースもあります。

―こうしたごみの量に対して、地域ではどのような対応を?

田畑:私たち海洋センターを始め、ボランティア団体の海謝美(うんじゃみ)や地域住民だけでなく、観光客もゴミ拾いに積極的に参加してくださるんです。海洋センターを利用する学生の合宿団体や、海洋体験プログラムの参加者にも、海岸清掃をお願いしているんです。

―具体的には、どういう形で?

田畑:たとえば、合宿で訪れた学生さんたちに朝や夕方の時間を使って海岸の清掃をしてもらいます。たった30分でも、ゴミ袋が何袋もいっぱいになるんですよ。とくに発泡スチロールは破片になりやすくて、回収が難しいんです。

でも、活動後には「実際に自分で拾ってみて、問題の深刻さがわかった」「自分の街でもやってみたい」といった感想を多くいただきます。清掃が、ただの作業ではなく“海と向き合う体験”になる瞬間です。

―島の子どもたちにも、こうした体験の機会はあるのでしょうか。

田畑:はい。地元の小中学校とも連携して、環境学習の一環としてビーチクリーン活動を行っています。子どもたちは、最初はただ楽しくごみを拾っているように見えるんですが、だんだんと考えるようになります。

「なんでこんなにたくさんあるの?」と素直に聞いてくる。その問いに、大人としてどう向き合うかを突きつけられるんですよ。

私たちが出したごみではないかもしれない。でも、もしかしたら自分たちの出すごみが、どこか他の海岸を汚しているかもしれない。その視点を持ってほしいと思っています。

ビーチクリーン活動

―与論島にとって、海ごみの問題は観光地としての価値にも関わってくると思います。美しい海を観光資源とする島として、この問題にどう向き合い、どのような取り組みをされているのでしょうか?

田畑:与論島は観光が大きな収入源です。だからこそ、「観光は受け入れるだけでいいのか?」という問いを持ち始めました。そこで、NPO法人海の再生ネットワークと協力して、サンゴ観察やカヤック体験に海岸清掃を組み合わせたプログラムを用意しました。

―海で遊ぶだけじゃなく、海を守る一員になる体験なんですね。

田畑:そうです。「楽しかった」で終わるのではなく、「何かを残して帰ってほしい」。それが、私たちの願いです。一部の宿泊施設でもアメニティの簡素化や清掃イベントへの参加など島全体で少しずつ意識が変わってきています。

―地域外からの支援や、若い人たちの参加はありますか?

田畑:実はここ数年、大学生のインターンやボランティアを積極的に受け入れています。数週間滞在し、海謝美や地域住民と一緒に海岸清掃をしたり、環境学習のプログラムを手伝ってくれたり。

彼らが帰るときに、「自分の町でもごみ拾いを続けたい」と言ってくれるのが、本当に嬉しいんです。与論の問題が、他の地域にも波及していくことが、私たちの希望です。

―最後に、与論島を訪れる人に伝えたいことはありますか?

田畑:「与論はきれいな島だね」と言っていただけるのは、本当にうれしい。でも、それは偶然じゃなく、たくさんの人の努力の結果なんです。

だからこそ、こう思ってもらいたいんです。

「ごみが落ちてないからきれいな島」ではなくて、「地域住民・観光客のみんなが協力してくれるから、きれいな島が保てている」って。

与論は小さな島です。でもこの小さな島の姿勢が、世界の大きな海を少しずつ変えていけるかもしれない。そう信じて、これからも活動を続けていきます。

こうした現場の声が示すように、海洋ごみの問題は、もはや一地域の努力だけでは解決が難しく、与論町のように、自然と人の営みが密接に関わる地域ほど、その影響は大きい。

「自分は関係ない」は本当か? 暮らしの中の海ごみリスク

「私はきちんとごみを分別して出しているから関係ない」と考えている人もいるかもしれない。しかし、実際には風で飛ばされたり、カラスなどの動物がごみを散乱させたりすることで、予期せぬ形でごみが流出することもある。

また、日本はプラスチックごみの排出量が世界の上位国の一つでもあり、便利さと引き換えに大量に消費してきたという側面もある。こうした社会の仕組みが海ごみの深刻化を招いた一因とも言える。

「自分には関係ない」では済まされない海ごみの問題。どうすればいいのか。後編では「深刻化する海ごみ問題と、私たちにできること」と題し、全国的な清掃活動の広がりややB&G財団による海ごみゼロフェスティバルや漂着ごみ専用ごみ箱「B&G拾い箱」などの活動、そして私たち一人ひとりにできるアクションについて考える。