真相BGメン

「ありがとうごみ箱」から広がる、海と人のつながり(後編)

2025.06.25 UP

2025.06.25 UP

私たちの身近な暮らしが、気づかぬうちに海を傷つけている。前編では、海ごみの多くが陸から流れ出ている現実を取り上げた。後編では、この課題に対する各地域での具体的な取り組みと、私たちが実践できる行動について考える。

ー目次ー

■海洋生物への甚大な影響

■マイクロプラスチックがもたらす新たな脅威

■全国的な清掃活動の広がり

■全国で展開される「海ごみゼロフェスティバル」

■継続的な海岸美化を支える「B&G拾い箱」設置の取り組み

現場インタビュー:愛媛県今治市 環境政策課 村井 克成 氏

「拾うたび、ありがとうの声が響く ― 子どもたちが育てる海の未来」

■一人ひとりにできる海ごみ対策

■未来の海を守るために、今できること

海洋生物への甚大な影響

海ごみ、特にプラスチックごみは、多くの海洋生物にとって死活問題だ。例えば、ウミガメはビニール袋をクラゲと間違えて食べてしまい、消化不良を起こして死んでしまうことが多く報告されている。また、海鳥も海面に漂う小さなプラスチック片を餌と誤認して飲み込み、腹部が詰まって餓死するケースが後を絶たない。

さらに、漁業用の網や釣り糸などの「ゴーストギア」は、海の中で長期間漂い続け、魚やカメ、アザラシなど多くの海洋動物の自由を奪ってしまう。これらの漁具は、幽霊のように海中を漂い続け、動物を死に至らしめることから、深刻な環境問題となっている。

マイクロプラスチックがもたらす新たな脅威

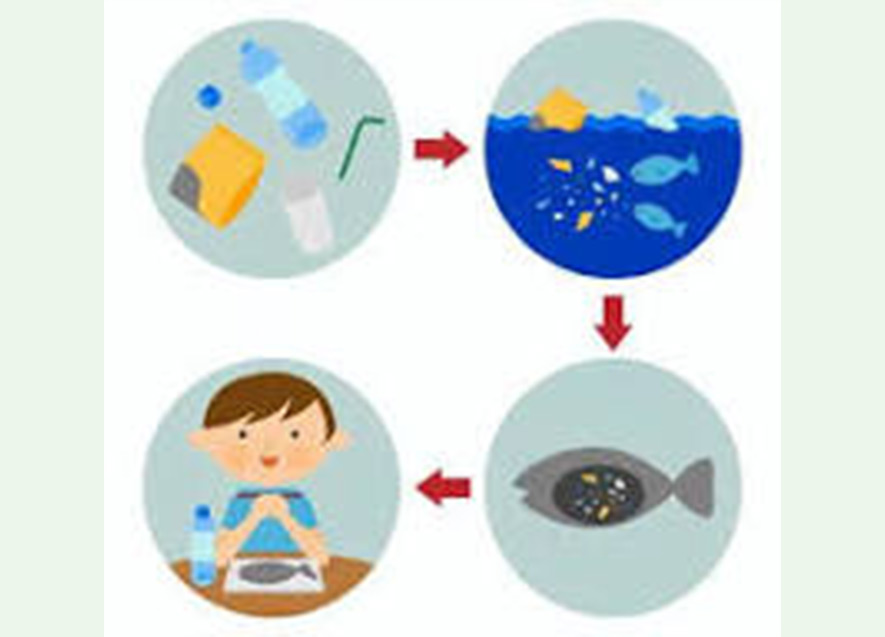

さらに、直径5mm以下のマイクロプラスチックは、食物連鎖を通じて人間の体にも入り込む可能性がある。実際に、魚介類の体内からマイクロプラスチックが検出される例は増えており、私たちが食べる魚や貝に微細なプラスチックが含まれていることも珍しくない。

マイクロプラスチックが人体に与える具体的な影響は解明されていないが、化学物質の吸着や細胞への影響、免疫系へのダメージなどの懸念が指摘されている。

全国的な清掃活動の広がり

日本では海ごみ問題に対するさまざまな取り組みが進んでいる。企業や自治体、市民団体による清掃活動は年々活発化しており、日本財団と環境省が連携して実施する海洋ごみ対策の共同事業「海ごみゼロウィーク」では、全国各地で大規模な清掃活動が行われている。年間の参加者は50万人を超え、海ごみ問題への関心の高まりがうかがえる。

全国で展開される「海ごみゼロフェスティバル」

B&G財団では、海ごみゼロウィークに合わせて「海ごみゼロフェスティバル」を全国各地で展開している。昨年度は全国488ヵ所で清掃活動が実施され、延べ20,575人が参加。海岸や河川敷、街中の清掃だけでなく、カヌーやSUPなどの舟艇を活用した水上清掃も積極的に行った。

加えて、この清掃活動にあわせて環境学習ワークショップを開催するなど、各地でさまざまな工夫を凝らして実施している。

-

海岸清掃の様子

-

海ごみアート作成の様子

継続的な海岸美化を支える「B&G拾い箱」の取り組み

さらにB&G財団では、一時的な海岸清掃にとどまらず、地域住民や海を訪れた人々がいつでもごみを回収できるよう、漂着ごみ専用ごみ箱「B&G拾い箱」の設置を推進している。

愛媛県今治市に設置された「拾い箱」は、「ありがとうごみ箱」と名付けられており、ふたを開けると「一人一人の行動でこの美しい海を守りましょう」「今日はごみを拾ってくれてありがとう!」という子どもたちの音声メッセージが流れる仕組みになっている。今回、その設置を担当した今治市環境政策課の村井克成氏(以下、村井)に話を伺った。

―まず、拾い箱の設置に至るきっかけを教えてください。

村井:今治市は海に囲まれた地域で、昔から美しい海を大切にしてきました。ただ、近年は漂着ごみの増加が問題になっており、定期的な清掃だけでは追いつかない状況でした。そんな中、2023年度のソフトバンク株式会社の地方創生インターンシップTURE-TECH(ツレテク)で今治の海岸漂着ごみ問題の課題解決に取り組んでくれた学生さんの一つの提案がきっかけでした。

ありがとうごみ箱

―導入に向けて、そこからどのように話が進んでいったのでしょうか?

村井:「拾い箱」のプレゼンを聞いた私は、これなら誰でも気軽にごみ拾いに参加できる。この仕組みなら、地域をはじめ市民の力で海を守れると感じたんです。

この学生提案の実現に向けて検討していた矢先、B&G全国サミットに出席していた市長から「B&G拾い箱設置事業にチャレンジしていこう」と助言がありました。学生のプレゼンを聞いていた市長にもしっかりとインプットされていた「拾い箱」、導入について一気に加速しました。

―今治市に設置された拾い箱には、「ありがとうごみ箱」という親しみやすい名称がついていますが、この名前にはどのような意味や想いが込められているのでしょうか?

村井:この名前は、地域の子どもたちの意見や思いを反映して名付けました。この「ありがとうごみ箱」、ふたを開けると「今日はごみを拾ってくれてありがとう!」という音声メッセージが流れる仕組みになっているんです。メッセージは、地域の子どもたちの声を収録したもので、「一人一人の行動でこの美しい海を守りましょう!」と呼びかけています。この工夫によって、この工夫を通して、拾ってくれたことへの感謝が伝わると同時に、拾う人の気持ちにも前向きな変化が生まれています。また、子どもたちは自分の声でメッセージを届けることで、より主体的に環境保全に関わっている実感を持てるようになり、大人たちにもその真剣な気持ちが伝わっていると感じます。

「ありがとうごみ箱」の設置に協力した冨田小学校の児童たち

―こうした取り組みは、子どもたちにとっても大きな学びの機会になっていると思います。活動を通じて、どのような成長や気づきがあったのでしょうか?

村井:非常に多くの保護者や先生方から、「普段はゲームばかりしているのに、今日は真剣にごみを拾っていた」「家でも『あのごみはどこから来たの?』と質問されて驚いた」といった声が寄せられています。やはり実際に自然の中で手を動かし、目に見える形で環境問題に触れることは、教室での学びとはまったく違う刺激になります。「あ、こんなところにペットボトルが落ちてる」「誰がここに捨てたのかな」と、子どもたちが自分自身で気づくんですね。

児童たちによる海岸清掃

―その「気づき」が、将来の環境意識につながっていくのでしょうね。

村井:そのとおりです。教科書で環境問題について学ぶことももちろん大切ですが、やはり実際に自然の中でごみを拾うという体験を通して、自分の目で見て、手で触れて、五感で感じることで「自分ごと」と実感するきっかけになると思います。

そうしたリアルな経験を積むことで、子どもたちの中に環境への意識がより深く根付くのだと思います。拾い箱を通して得た経験が、今後の行動にも良い影響を与えてくれることを期待しています。

今日拾ったごみが、明日の行動を育てていく。そんな小さな一歩が大きな変化の始まりになると信じています。

―拾い箱の設置を通じて、地域の方々や観光客には、どのような反応や変化が見られましたか?活動に対する声や印象について、教えてください。

村井:地元の方はもちろん、観光で海を訪れた方々からも「気軽に参加できてありがたい」「子どもと一緒にごみを拾って、海の美しさを改めて実感した」といった好意的な声を多くいただいています。拾い箱は、「誰でも、いつでも、どこでも」できる環境保全の入り口。これをきっかけに、自分たちの手で自然を守るという意識が広がっていけば嬉しいですね。これからも多くの人が参加し、地域全体で環境を大切にする文化が根付いていくことを願っています。

― 最後に、今後の展望について教えてください。

村井:今後は、環境教育のプログラムと連携を深め、学校との協働や市民参加型ワークショップを展開していく方針です。清掃活動にとどまらず、こうした取り組みを通じて、地域に継続的な意識の変化をもたらしたいと考えています。

「ありがとうごみ箱」は、ごみを拾うという行動を通じて、子どもたちの気づきや学びを育み、地域全体の意識を変える力を持っている。今治市の取り組みは、未来を見据えた環境教育の好事例といえるだろう。

一人ひとりにできる海ごみ対策

各地の海ごみ対策の事例を紹介したが、最終的には一人ひとりの意識と行動が海ごみ問題の解決に欠かせない。私たちが日常生活でできる具体的な行動を以下に挙げる。

| ポイ捨てをしない | ごみは必ず適切な場所に捨てる、街や自然環境にごみを残さない意識を持つ。 |

|---|---|

| マイボトル、マイバッグの利用 | 使い捨てプラスチック製品の消費を減らすために、繰り返し使える容器や袋を持ち歩く習慣をつける。 |

| プラスチック製品の使用を減らす | 可能な限り、紙製品やガラス、金属製品など代替素材を選択するようにする。 |

| 地域の清掃活動への参加 | 地域の海岸清掃や公園のクリーンアップ活動に参加することで、実際のごみ問題を肌で感じ、環境保全意識を高める。 |

未来の海を守るために、今できること

B&G財団は、全国の海洋センターやクラブ、自治体と連携し、清掃活動や環境体験学習の支援を行っている。こうした取り組みは、将来の地域を担う子どもたちにとって、海ごみ問題を通じて地域の環境をどのように守るかを考える貴重な機会となっている。

海ごみ問題は、遠い海の向こうの話ではなく、私たちの暮らしのすぐそばで起きている問題だ。だが、それは私たち自身の手で変えていける問題でもある。美しい海を次の世代に残すためには、まず「気づくこと」、そして「行動すること」が何より大切だ。たった一つのペットボトルをポイ捨てしない。そうした小さな積み重ねが海を守る大きな力となる。

未来を担う子どもたちに、美しい海を引き継ぐために、これからも地域とともに海ごみ対策と環境教育に取り組んでいく。