事業内容を知る B&G指導員研修会

2024年度「B&G指導員研修会」を開催

2025.02.20 UP

2025.02.20 UP

2月13日・14日の2日間、2024年度「B&G指導員研修会」をイイノホール&カンファレンスセンター(東京都千代田区)で開催。全国242自治体から310人のB&G指導員が参加。「地域の未来をつくるB&G指導員の役割 ~安全管理と地域連携の視点から~」をテーマに、アルピニストの野口健氏による基調講演ほか、子どもに対する暴力や虐待の防止や水難事故防止等を学ぶとともに、全国から集まった指導員が交流プログラムを通じて世代や地域を超えた積極的な交流を図った。

主催者挨拶

B&G財団理事長 菅原 悟志

能登半島地震の被災地支援にあたり多くの寄付が寄せられている。ご承知のように、遊び場を無くした子どもたちの運動・マリンスポーツの機会の提供や仮設団地の買い物支援などに活用させていただいている。

震災で被災者は家屋や車、思い出など多くのものを失った一方で、人のやさしさ、支え合う気持ちなど得るものもあったのではないかと思う。皆さんからお預かりした寄付金はこれからも被災者のため、子どもたちのためにしっかりと活用していく。

現在、沖縄県本部町、鹿児島県天城町の2ヵ所で養成研修を実施。毎年、研修を修了した約80人の新たな指導員が誕生している。皆さんは次の世代への橋渡し役として、これまで培った経知識や経験を彼らに伝えていってほしい。

防災拠点事業や子ども第三の居場所事業をはじめ、私たちはこれからも新たな事業を創り出していく。皆さんからもこうした事業が必要だという要望があればぜひ提案いただきたい。来年は三年に一度の全国指導者会総会がある。また、ぜひ皆さんと東京でお会いできることを楽しみにしている。

基調講演

世界最高峰に挑む ~アルピニスト流 極限状況での安全管理~

アルピニスト 野口 健 氏

座右の銘は『山上になお山上あり』。1999年に世界最年少25歳で七大陸最高峰登頂を成し遂げた日本を代表する登山家。

高校1年、15歳で上級生を殴って自宅謹慎。当時通っていた英国の学校から日本の自宅に余儀なく帰国。気楽にのぞいた本屋で人生の師匠と仰ぐ冒険家・植村直己氏の本『青春を山に賭けて』に巡りあいその内容に感銘を受けた。

人生の“再生”は15歳で山岳会への入部だった。初めて登山したのは冬の富士山。雪が多く7合目では完全に凍っていてピッケルが入らず、滑落したら死ぬだろうと思い断念した。先輩は予備のピッケルやアイゼンを持参しており、「やる気と根性を試されていた」と振り返る。このときに今までの生温い生き方に疑問を持った。

世界初の五大陸最高峰登頂者の植村氏は「実はコンプレックスの塊だった」と知り、まさに目から鱗だった。“人より力がある以外は何もない。劣等感の塊”。偉業を成し遂げた憧れの人は常に自分に厳しい。“常に向上心を持って生きる”が野口氏のポリシーとなった。

登山家は43歳の壁と称するジンクスがあり、植村氏がマッキンレーで遭難したのも同年だった。少しの油断が命を奪う。事務所スタッフで世界的な登山家が丹沢で遭難して遺体で発見。また尊敬していた同僚も山岳スキー練習に訪れた北海道大雪山黒岳で雪庇をピッケルで確認するのを怠り滑落して散った。「油断こそが命取りになること思い知らされた」。“基本怠るべからず”は野口氏の心に刻み込まれている。

一人娘の絵子さんと初めて一緒に登山したのは小学校4年生(10歳)。冬の八ヶ岳で凄い吹雪でこれは命取りと判断し下山を決意。ふもとの旅館に戻ると、同日に強行登山を試みた2人が遭難。遺体がヘリコプターで運ばれる姿を娘と一緒にテレビで見守った。自然体験においてすべてのリスクを排除していては子どもたちに痺れる体験をさせてあげられない。しかし「していい無理」と「してはいけない無理」があり、その見極めが重要だ。

娘には体力アップと精神面のストレス訓練のため、荒天であっても標高の高い所でのトレッキングを課した。その後、冬の富士山で自分の限界に挑戦して判断力を鍛えた。そして2年後には親子でキリマンジャロ登頂を達成した。

自然の中での小さな失敗や怖かった経験など“プチ・ピンチ”を体験することが大事。人は死ぬかもしれないという危険に晒されたときに、生に対する執着心が大きくなる。プチ・ピンチを抜け出そうとして、反射神経や自己防衛力などが磨かれるようになる。皆さんが各地で取り組む、自然体験活動は災害時に生き抜くために絶対に役に立つ。災害時にパニックにならず、適切な判断力などを身につけるには経験しかないと思う。

講義①

「子どもの権利」とセーフガーディング

児童精神科医/こども家庭庁アドバイザー

一般社団法人Everybeing 共同代表 小澤 いぶき 氏

子どもの権利とは子どもの「基本的人権」であり、すべての子どもが健やかに一人の人として育つために必要な「あたりまえ」のこと。すべての子どもが生まれた時から平等に持っているものである。「こども基本法」と「こども大綱」では、国や地方自治体は、子どもの施策の策定等にあたり、子ども・若者の意見を聴き、子どもの最善の利益を優先しながら施策に反映しなければならないこととなっている。

「子どもの権利条約」では4つの一般原則として、①命を守られ成長できること、②子どもにとって最も良いこと、③意見を表明し参加できること、④差別のないことを保障することが求められている。

「子どもの権利条約」は世界で最も多くの国や地域が批准する人権条約。しかしながら、小中学生では「聞いたことがない」という回答が最も多く、大人の約半数が聞いたことがないと答えている。

子どもの権利と日常を繋ぐために、子どもが自分自身の権利を知り、大人は子どもが安心して意見表明できるような環境(雰囲気や態度)を一緒に育むことが大切。

子どもの権利を大事にする土台としてセーフガーディングがある。子どものセーフガーディングとは、役職員や関係者によって、また事業活動において、子どもにいかなる危害も及ぼさないよう、虐待・搾取や危険のリスクにさらすことのないよう努めること。万一、活動を通じて子どもの安全にかかる疑念が生じたときには、しかるべき責任機関に報告を行い、それを組織の責任として取り組むことである。また、2024年には「子ども性暴力防止法」も新たに施行された。

子どもと関わる指導者の皆さんは、自分自身や関係者が子どもの権利を侵害しないようにどのような振る舞いをすべきかを考え、活動に取り組まなくてはならない。子どもの権利、子どもの遊び・育ち・ウェルビーイングに関わる皆さんの権利と心の声も大切に、これからも一緒に考えていきたい。

講義②

水難事故防止を目指して~河川における水難メカニズムと予防策~

公益財団法人河川財団 子どもの水辺サポートセンター 主任研究員 菅原 一成 氏

大阪大学大学院人間科学研究科 安全行動学研究分野 特任研究員 岡 真裕美 氏

岡氏:

13年前に夫を救助死で亡くした。川で遊んでいた小中学生4人が深みにはまり溺れているのを、ジョギング中に偶然通りかかった夫が救助にあたったが同じく深みにはまり、夫と中学生1人が亡くなった。

事故が起きた場所は、2本の河川が合流した流れを堰き止める護床ブロック付近で、ブロックより先の水深は深く、滝のように流れが強い場所であった。事故後、「川の合流点や護床ブロックなど人工物の周辺は危ない」「河川の自由使用の原則」「危険だと分かっていても行政が柵や看板を立てるとは限らない」ことなどを知った。

身近な川で起きた水難事故、多くの人が川の危険について知らないはず。どのようにすれば見極めることができるのか。

菅原氏:

川での水難事故は、川の深み(浅場、深場)と流れ(速い、ゆるやか)の要素が複合的に組み合わさって生じる。同じ川でも上流と下流では流れや深みの様相は様々であるし、流れの速さや深みは陸上からでは見えにくい。また、護床ブロックなど、河川構造物の付近は急な深みや複雑な流れが潜むため事故のリスクが高い。

子どもの水難事故の約6割は「河川」と「湖沼池」で発生しており、河川財団では水難事故データを収集・整理し、子どもの水難事故パターンを定性的、定量的に解析している。

二次災害の発生状況・事故数として、多いのは子どもを含んだグループであるが、グループに大人がいても数はさほど変わらない。

成長や発達の途中である子どもならではの特性が関係していると思う。安全行動学の視点でどういった特性があるのか。

岡氏:

小さい子どもの特徴として、低学年までは「今」がすべて、「自分」が中心。その場の状況を考えて行動したり、危険を察知することはできない。「死」の概念もない。また子どもの視野は水平方向にも垂直方向にも狭く、交差点で右左折する車が見えないこともある。

子どもを安全に活動させるためには、いくら注意喚起を促したとしても指示したことを「できなくて当たり前」という認識をもつ必要がある。根気強く言い聞かせながら、安全の「型」を習慣化させることが大事である。

菅原氏:

流れのある川では浮くことは困難なため、ライフジャケットの着用は不可欠。ライフジャケットがあれば常に頭部が水面上にあり呼吸することが可能。年齢や体の大きさ用途等にあわせたものを選ぶことが重要である。

子どもは体重が軽いので大人より流されやすく、ひざ程度の浅さでも流れが速いと流される。子どもより上流にいると流されたときに救助が間に合わない。慌てて救助しようとすると二次災害につながる可能性があるため、子どもが流されることも想定して子どもより下流側にいる必要がある。

流れの力は強大で流れが速い場合には、水中の障害物に捕捉される危険性や、浅い場所でも溺れる可能性があるので無理に立とうとしてはいけない。特に突き出た岩などの脇から下流へ向けた不安定な流れ(エディライン)や、堰堤の直下流など高いところから水流が一気に落ちる場所で発生する循環流(リサーキュレーション)には注意が必要だ。

川の事故は瞬間的に発生し、すぐに致命的な状況になる」ため、事故が起きてからの対処法よりも、事故が起きないようにする「予防」の観点が重要。装備(ライフジャケット等)・活動の心得(流されたら無理に立とうとしない等)・情報(水位や降雨等)など、個人個人で対処することで水難事故の多くを防ぐことができる。

岡氏:

事故はいつ、誰に起こるか分からない。だからこそ、過去の事故事例や安全行動、事故防止の知見に学び、その知識を実際の活動に生かしてほしい。B&Gインストラクターの皆さんが活動の現場で、子どもたちに「安全」をきちんと伝えてもらうことを期待している。

《2日目》

講義③-A

障がい児への運動指導の知識とインクルーシブな体験活動の実践

一般社団法人MOTTO 代表理事 斎藤 義久 氏

大手スポーツクラブ、障がい者通所施設の勤務を経て、「もっとたくさんの子どもたち」へのチャンスを増やすため、有償型の福祉サービス・障がい児対象事業を行う一般社団法人「MOTTO」を設立。2024年からB&Gサポーターに登録し、障がい児を対象とした様々な体験活動を展開している。

障がい者とは「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常.生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と定義されており、障がいは「社会(環境)の壁+お互いの壁」が生じている状態であり、こうした壁は取り払わなくてはならない。

現在、運動事業として、障がい児を対象としたスイミングスクールやパラ陸上部のほか、マシンを使った筋力トレーニングを行うトレーニング部などを展開。体験活動では、水陸両用車いす、ライフジャケットを使ったバリアフリースイミングを実施。

加えて、車いすで砂浜を走行できるよう専用ビーチマットを敷き詰め、水陸両用車いすを使って海への入水体験を行う「ユニバーサルビーチ」や、障がい者と健常者が一緒にカヌーを楽しむ「インクルーシブカヌー体験会」を行っている。

バリアフリーを考えたときに、特別なものをしようとするのではなく、「じゃあ手をつないであがれる?」というくらい簡単なことだったりするので、皆さんの考え方を変えてもらえば、いろいろなことができると思う。

イベントや事業を実施する際、想定できる壁を一つ一つ取り除いていけば、できないことなどないと思う。将来的には“MOTTO”という法人名を“ちょっと”に変えられるくらい、我々がやることが少なくなればいいと考えている。ぜひ皆さんにも実践してもらい、障がい者と健常者が互いに楽しめる環境をつくってほしい。

講義③-B

水難事故の現況と先端技術を活用した海辺・水辺の安全管理

中央大学研究開発機構 機構教授

公益財団法人日本ライフセービング協会 救助救命本部長

石川 仁憲 氏

わが国の水難事故の現況について、様々なデータを分析しその要因を探る「海のそなえプロジェクト」。オールジャパンで正しい“そなえ”を身につけることを目指して、日本財団や日本ライフセービング協会をはじめ4団体のコンソーシアムで推進している。

水難事故の実態を知るためには、行政機関統計(厚生労働省・警視庁・海上保安庁等)、国民調査、e-log、報道調査のデータを総合的に分析し、溺れないための“そなえ”を検討する必要がある。

昨年同プロジェクトにて1万人以上を対象に実施した「水難事故に関するアンケート調査」によると、「水難事故の発生は14時に多い」「溺れの経験のある人で、溺れた当時のプールでの泳力は25m以上泳げる人が約半数だった」などことが明らかになった。

e-logは日本ライフセービング協会が全国で運用するパトロールログを電子化したデータ。離岸流や風に流されるなどの溺れの自然要因や、泳力不足・疲労・飲酒といった個別要因を知ることができる。これに水難に関する事故報道の調査を加味し“そなえ”として情報発信を行う。

そのほか、動画を用いて離岸流の見分け方など事業運営時にも役立つ海岸のリスク評価方法を紹介するとともに、プールでの溺水事故を防止するためのリスク管理について学んだ。AI・IoT・ドローンを活用した「海辺の見守りシステム」や、VR教育コンテンツなど先端技術を活用した事例についても紹介。海辺、水辺に関わるすべての人が支え合い、安全で楽しい海辺・水辺空間の創出を目指して、これからも活動を続けていく。

講義④-A

地域に溶け込むコミュニケーション ~体験活動を通じた地元社会との連携~

公益財団法人 身体教育医学研究所 指導主任 谷 貴人 氏

私たちは、誰もが「からだを育み、こころを育み、きずなを育み」ながら、地域で健やかに暮らし続けられることを願って、研究と実践を行っている。子どものための里山探検や運動遊び、障がいの有無や年齢等に関わらず、誰もが楽しめるユニバーサルスポーツの普及などに取り組んでいる。

里山探検は、大人の指示や指導は最小限に、子どもたちが好奇心のまま主体的に満足するまで遊べる環境を整えることで、子どもたちの生きる力を伸ばしていく活動として実施。この活動にボランティアとして参加する65歳以上の高齢者を対象に実施したアンケートでは、自身が楽しむことで元気になり、活力が生まれていることも分かっている。

水辺の体験活動は、これまで活用したことがない農業用ため池を利用したアクティビィティを実施。水遊びの文化が少ない地域で、地域住民や教職員などを対象にカヌー・SUP体験を定期的に実施し理解者を増やした。実施にあたり、福祉団体、大学生、地域ボランティア等と連携し新たな繋がりもできている。

大人が輝いていないと子どもも輝けないと常々感じている。皆さんはかっこよく楽しい姿を見せられるように心がけてほしい。結果的にそれが地元への愛着につながってくる。地域での活動は成功も失敗も、皆で一緒になってやることで、持続可能な取り組みになっていくことを意識して活動していってもらいたい。

講義④-B

人との出会いで地域が変わる ~外部人材との協働~

STS Inc.代表取締役

総務省地域力創造アドバイザー

高瀬 直史 氏

2021年度末に退職するまで高知県四万十町役場において、まちづくりや地域おこし協力隊、移住やシティプロモーション等を担当してきた。在職中は協力隊制度を活用した先進自治体として注目され、現在は地方自治体の課題解決に寄り添う傍ら、移住施策や地域おこし協力隊制度の活用についての講演活動などを行っている。

移住者が求めるものとして、自然豊かな暮らしや豊かな子育て環境、アウトドアスポーツなど趣味を楽しむ暮らしなどがある。私が四万十町役場在職中に実践した事例をいくつか紹介する。

まず、移住者を増やすために四万十町の魅力を発信することに注力。Facebook、Instagram、YouTubeで魅力を発信するにあたり、インフルエンサーや写真家、動画が得意な移住者などに協力を依頼しフォロワーや登録者を増大させた。

また、スポーツ分野においては、当時自分の子どもが所属していた少年サッカースクールにおいて、部員数50名に対し、高齢の指導者2名体制という状況を危惧したため、大学生の地域おこし協力隊を活用して、人材不足の課題解決に繋げた。

人材不足という課題がある地方においては、移住者からも協力を得て、地域おこし協力隊をうまく活用するために行政職員が橋渡し役となり、隊員や地域をつないであげることで、より大きな効果をもたらす。自分は四万十町が大好きで、人を繋げることが大好きだから、役場を退職してこの仕事をし、東京など外部に対して四万十町の魅力発信を続けている。町の取り組みに対し批判的な住民もいるが、行政職員が楽しそうにやっていれば応援してくれるし、元気にやっている様子を見て、住民も納得してくれるはずだ。

全国指導者会からの報告

B&G全国指導者会(全指会)副会長の工藤陽平氏は、全指会の基本方針および以下の取り組みについて説明するとともに、2024年度末に予定されているブロック責任者の交代について報告した。

(2025年度の取り組み)

1.自然体験活動を通じた郷土教育の実施

・海洋センターにおける100%実施

・体験前後のアンケート調査の実施

2.食品ロス削減活動の取り組み(調査の実施)

・食品ロス啓発活動の人数および回数

・食材回収活動の実施回数

3.ブロック別指導員研修会の実施

4.第6回 全国指導者会 総会への参加依頼

・各海洋センター2名参加

閉会にあたり

B&G財団常務理事 朝日田 智昭

今回の研修会は、今後の海洋センター運営に必要なテーマで実施できたと思う。能登半島地震の被災地支援事業を振り返ってみても、指導者の皆さんの力が必要不可欠だと痛感している。次年度以降も指導員研修会は継続していくが、取り上げてほしいテーマ、内容があればぜひ提案してもらいたい。

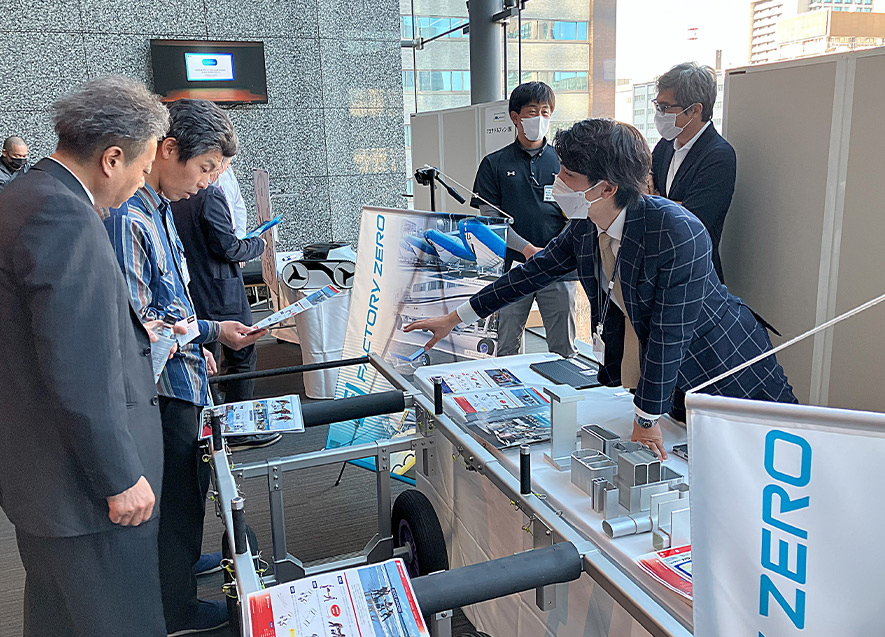

その他、当日の様子

関連ページ

B&G財団メールマガジン

B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。