AI、SNS時代に子どもたちの国語力の行方はどうなるか

こんにちは、海洋センター・クラブ課の持田です。

AIの研究と展開を行うアメリカ企業OpenAI社が、9月30日に動画生成AI「Sora 2」を公開し、早速SNSのショート動画などに、生成された超リアル動画が投稿され話題になっています。

それと同時に、既存のアニメキャラクター等に酷似(?)した作品も大量に出回っており、日本政府が同社に対して著作権侵害となる行為を行わないよう要請する状況に至っています。

(内閣府特命担当大臣記者会見 10月10日付)

https://www.cao.go.jp/minister/2411_m_kiuchi/kaiken/20251010kaiken.html

スポーツのような動画についても、ある程度人間の動きやルールなどが理解できていないと、生成されたフェイク動画なのか、判別が難しいと思うレベルになっています。

OpenAI社と言えば、対話型の生成AIサービス「ChatGPT」も有名。インターネット上で収集した学習データに基づき、利用者からの質問に対しての情報提供や資料作成、翻訳など、文書・言語に特化した実用サービスとあってビジネスや事務との相性が抜群に良く、若い世代を中心に活用が進んでいるようです。

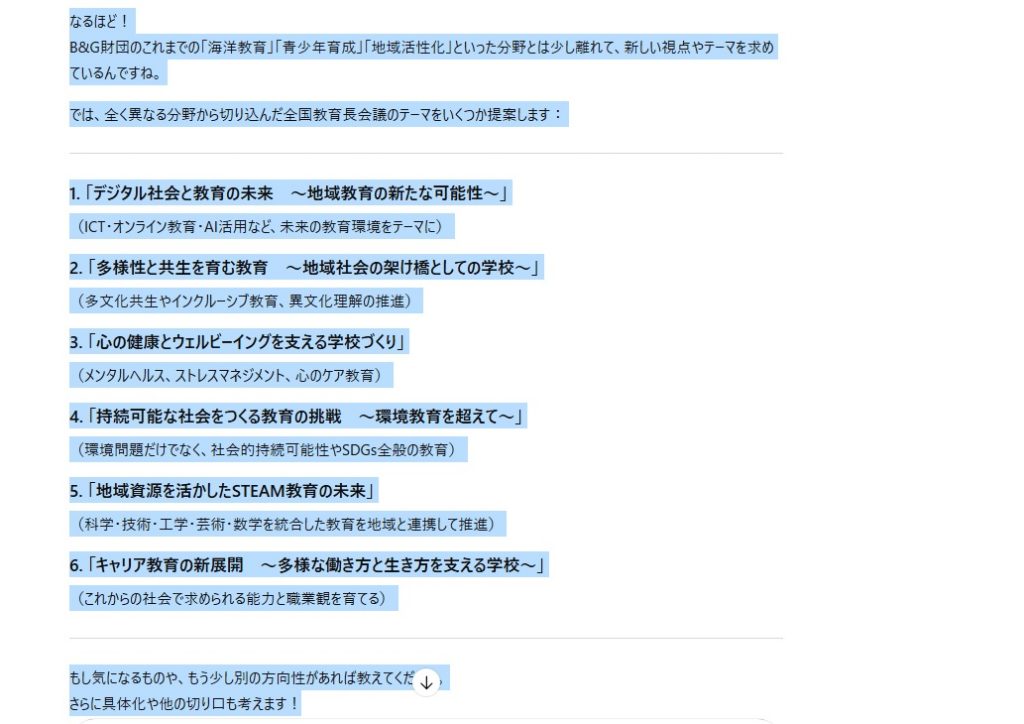

例えば、11月13日に開催を予定している、第22回B&G全国教育長会議について、

【B&G財団 全国教育長会議のテーマ 考えて欲しい B&G財団のこれまでの活動とは異なる分野で】と入力すると・・・

と一瞬で6つの案が出されました。本当に大したものです。

現代の仕事環境は、ITの普及と進化と共に仕事の効率化とマルチタスク化が進み、連絡・コミュニケーション手段が年々複雑になるのと同時に、「時間密度」がこれまでになく高まっているのを感じます。

そういった環境に対応するためには、このような生成AIサービスの活用が、もはや必須なのかも知れないません。

五十路の私ですらそう思うのですから、今後のデジタルネイティブ、スマホネイティブ、AIネイティブ世代の社会は一体どうなっていくのか、見当もつきません。

翻って、学習場面での活用について、小中学校は文部科学省の「生成AIの利活用に関するガイドライン」で、素材や学習の補助、たたき台としての利活用を想定する一方で、生成物を児童生徒の成果物として提出することや、感想としての使用、テスト等での使用は不適切であるとしています。

また、高等教育機関でも、

「 教育活動における生成系AIの利用については、学生の知的探究心やIT・情報活用スキルを高めることに繋がる可能性があるため、原則的には禁止しません。

• ただし、教育効果や学習成果でもあるレポートや論文に、自らの考えや知見を加えることなく、生成系AIが出力した結果をそのまま記載して提出することは禁止します。

(鳥取大学 https://www.tottori-u.ac.jp/about/effort/ai/)

このように、利活用に一定の理解を示しつつ、「丸投げ」禁止の方向性が多く示されているようです。

子育て中の我が家では、現在高校生の息子には中1から、娘には小学4年生からスマートフォン(AI非対応モデル)を与えています。

私が読書をベースにした高校時代を過ごしたオールドスクールな価値観であるため、やはり高校生までは小説等の書籍を通じて国語力を蓄えて欲しいと考えていますが、進化と変化が加速する昨今、どこまでその思いが届くか、そもそもその考えが通用するか、悩ましい限りです。

さて、そんな私の悩みや考えに対して、講師や教育現場の方々からの意見を聴きたい思いも存分にプッシュ(笑)し、来月11月13日(木)に開催する「第22回B&G全国教育長会議」は、テーマを「AI、SNS時代の国語力と人間形成 ~子どもたちの「生きる力」としての理解力・表現力を育むには~」として開催できることになりました!

当日は、国語教育や初等教育におけるAI活用に詳しい専門家お二人の講義や、現職の教育長、社会教育担当者からの事例発表を含めた充実した内容を企画しています。

B&G関係者の皆さまには、ぜひご来場をお待ちしております。

※なお、この文章は生成AIで作成したものではありません