もしもの時の知識で水難事故を防止する ~川の人工物の危険性を知ろう~

こんにちは、事業課の持田です。

この所ようやく長袖や上着の出番が増えてきましたが、今年の夏も本当に暑かったですね!

毎日のように猛暑日で、夏の期間の平均気温は昨年と並んで過去最高を記録したそうです。

そんな中で、水浴びや水遊びがしたくなるのは人情ですが、残念なことに水難事故も多数発生し、数多くの事故報道を耳にしました。

警察庁発表の「令和6年夏季における水難の概況」によると、事故件数は前年比35件増の488件、中学生以下の事故件数は前年比19件増の68件だったそうです。

しかしながら、過去5年間の水難事故発生状況は概ね横ばいとのこと。

同資料には、「水難の防止対策」として次の5点が掲げられています。

①危険個所の把握

②的確な状況判断

③ライフジャケットの活用

④遊泳時の安全確保 ※遊泳区域の厳守や、監視員のいる海水浴場の利用など

⑤保護者等の付添い

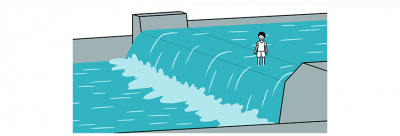

今回は、上記の①危険個所の把握として、知っておくべき川の人工物の一つ、「えん堤」(low-head dam)を紹介します。

(事故例)・2024年10月13日、ダム湖でSUPをしていた夫婦がダムの上流域にある貯砂ダム(砂防えん堤、えん堤とも)でバランスを崩し転落、溺れた(静岡県 接岨湖)。

この動画は農業用水路の段差なので、厳密にはえん堤とは違いますが、構造的には似ています。

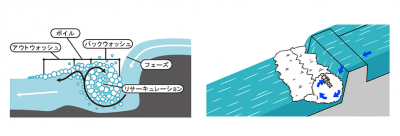

上流からスムーズに流れてきた川の流れが、川幅一直線のちょっとした段差を落ちた後、ボコボコと湧き上がる水流となって上流側に逆流しているのが見えると思います。

これが「バックウォッシュ」や「リサーキュレーション」という流れです。

構造を横からの断面で見ると次のようになっています(画像の右が上流、左が下流)

この構造は滝つぼのようなもので、段差を落ちた浮力のある物・人は、一旦下に沈んだ後、浮力で浮き上がると同時に上流側に戻る流れ(リサーキュレーション)に乗り、上流側に来たと同時に段差を落ちる流れに押されて下に沈み・・・と、延々と同じ動きを繰り返すことになります。

また、白く見える部分(ホワイトウォーター)には気泡・空気が含まれていて、比重が小さくなるため、ライフジャケットを着ていても十分に浮く事ができません。

次の画像は、【左】自然にできた「ホール」と呼ばれるバックウォッシュ、【右】人工構造物としての「えん堤」(水位が低い時)です。

自然にできたバックウォッシュの多くは不規則な形をしているため、流れが抜けている場所がありますが、人工構造物の場合は一直線であることが分かります。均一な形状がゆえに、タイミングや技術によって下流側に逃れる余地が極めて少なく、非常に危険性が高いと言えます。

※自然条件下でも非常に危険な場所はあります

注意すべきは、えん堤のバックウォッシュは、水位の変動によって現れたり消えたりする場合があることです。

河川の水位は、天候や季節の影響による上流域や山地での降雨・雪解け、またはダムの放流によって常に変動します。そのため、えん堤であっても、流れる水量がごく少なければ、「白糸」のような水の流れになるでしょうし、増水によってえん堤のバックウォッシュが発生しない場合もあります(※段差が低い場合に限る)

大事なのは、人工にしても自然にしても、自分達が水遊びやカヌー・SUP等を行う水域の障害物や特性を理解し、経験や判断力に自信が持てなければ「近づかない」決断ができる事、そして、あくまでも自然なのですから“前回と同じだろう”という予断を持たない事です。

さて、ここまで読んで“自分はSUPやカヌーは乗らないので関係ない”と思った方もいるのではないでしょうか。

・7月17日、えん堤から川に飛び込んで遊んでいた高校生が水死(京都市 鴨川)

・7月23日、川の堰付近で泳いでいた留学生が死亡(三重県 菰野町)

このように、えん堤や段差が原因と考えられる水難事故は枚挙に暇がありません。

ブログ読者の皆さまには、有事に水難から逃れる技術だけではなく、水難を起こさないための「もしもに備える知識」にも興味を持っていただけたらと思います。

【無償提供中・全国の教育委員会、学校でご利用いただいています】

水難事故へのそなえを学ぶ「水辺の安全学習アプリ」