2025.11.20 更新

第22回「B&G全国教育長会議」を開催

~AI、SNS時代の国語力をテーマに全国の教育長248人が意見交換を行う~

第22回B&G全国教育長会議を、イイノホール&カンファレンスセンター(東京・千代田区)で開催した。全国44道府県から248人(代理出席9人を含む)の教育長が参加。「AI、SNS時代の国語力と人間形成 ~子どもたちの『生きる力』としての理解力・表現力を育むには~」をテーマに、デジタル化が国語力に与える影響を踏まえ、子どもたちの感性や表現力を育てる取り組みについて意見交換を行った。

| 実施日 | 2025年11月13日(木)13:30~18:00 |

|---|---|

| 場所 | イイノホール&カンファレンスセンター |

| 参加者 | <全国248自治体> ・教育長 239人 ・代理出席 9人 ・随行者 62人 <日本財団> ・会長 尾形 武寿 氏 ・理事長 笹川 順平 氏 <B&G財団> ・会長 前田 康吉 ・理事長 菅原 悟志 ・常務理事 朝日田 智昭 ・常務理事 岩井 正人 |

| 実施内容 | 一、開会 一、主催者挨拶 一、来賓挨拶 一、副会長選任 一、正副会長挨拶 一、講演① 一、講演② 一、事例発表① 一、事例発表② 一、全国教育長会議 提言 一、閉会 |

主催者挨拶

B&G財団会長の前田は、会議への出席に感謝の意を表するとともに、日頃の支援と協力に対してお礼を述べ、会議の趣旨について説明した。

スマートフォンやAIの普及により、子どもたちの言語活動や国語力に変化が生じている。特にSNSでの簡略な表現やコミュニケーションの増加が、理解力や表現力に影響を及ぼすことが懸念されている。こうした状況を踏まえ、教育現場としてどのように向き合うべきか考えていきたいと述べた。

前田会長

来賓挨拶

日本財団会長の尾形武寿氏は来賓挨拶で、機械やAIへの過度な依存が思考の主体性やコミュニケーションの質を低下させていることに言及した。また、「規則だからできない」という考えが新たな取り組みの妨げとなっており、制度の見直しや代替策の模索が必要だと強調した。

既存制度の改変が難しい場合は新制度を設けることも有効であり、その例として偏差値教育に代わるZEN大学の開設を挙げるとともに、日本の文化的表現力や教育の歴史、社会構造や働き方にも触れ、子どもたちの教育に日々尽力されている関係者に感謝の意を述べた。

尾形会長

新たな副会長を選任

福島県塙町教育長の秦公男氏が勇退されたことに伴い、全国教育長会議副会長の選任が諮られ、新たに新潟県燕市教育長の小林靖直氏が満場一致で選任された。

正副会長挨拶

会長/兵庫県養父市教育長 米田規子 氏

米田会長は全国の教育長同士の交流と学びの場の意義を強調し、養父市の教育的背景に触れ、「朝が来るから太陽が昇るのではなく、太陽が昇るから朝が来る」、そうした心持ちの子どもたちを共に育てる機会にしたいと述べた。

副会長/高知県四万十町教育長 山脇光章 氏

四万十町は人口減少が進む中山間地域だが、変化に柔軟に対応し教育を進める必要があり、この教育長会議で意見交換や交流できることに感謝したいと述べた。

副会長/新潟県燕市教育長 小林靖直 氏

この全国教育長会議では常に最新かつタイムリーなテーマを取り上げ、講演や事例紹介を通じて多くの学びや気づきを得る機会となっている。今後もこの会議をさらに有意義なものにするよう努めていくと述べた。

-

米田会長

-

山脇副会長

-

小林副会長

講演①

「国語力の本質 AI、SNS時代における若者の国語力の変容」

明治大学文学部教授、文芸評論家、高校生直木賞実行委員会代表

伊藤 氏貴 氏

国語力低下論には懐疑的な視点も必要で、報道の「順位低下」強調は時系列や文脈を欠き、過度な危機感が教育政策を誤らせる恐れがある。読解力は語彙・文法だけでなく、背景や知識、文脈把握、意図などを含む総合的な能力である。

近年の実用文重視の入試や教科書改革、記述式問題導入の困難さから形式的な抜き出し問題への回帰などが課題となっている。また、大学や企業からの即戦力の要求により、就職の履歴書作成やメール作法指導が拡大し、教育の本質との整合性も問われる。

一方で、子どもの読書習慣の減退、特に読書ゼロ率の高さが懸念される。SNSなどでの文字接触は増えているものの、練られた長文に触れる機会は減少し、思考の断片化や文脈喪失、エコーチェンバー化が進んでいる。

伊藤氏

AI活用が進むなかで人間に求められるのは、単なる情報処理ではなく、発言者の意図や文脈を読み取り、価値観を理解し、関係性を調整する能力である。比喩や慣用表現など、文脈や関係性によって意味が変わる表現の理解は、AIや短文文化では困難だ。

AIやSNSといった表面的なやり取りを超え、実際の体験と結びつくことが重要であり、必ずしも共感できない相手であっても、言葉を通じて理解や関係性に迫っていくことが大切である。

講演②

「AI、SNS時代の国語力と人間形成 ~子どもたちの思考力と主体性を育むには~」

一般社団法人アルバ・エデュ代表理事、文部科学省中央教育審議会 教育課程部会 国語ワーキンググループ委員

竹内 明日香 氏

「プレゼンで世の中は変えられる」をモットーに、読み解く力と社会連携力をつなげることで、子どもたちの自己効力感を高める教育を推進している。現在、入試や就職の場面で面接や自己表現の重要性が高まり、コミュニケーション能力が重要視される中、子どもたちは受動的傾向が強く、社会を変える当事者意識が不足しているほか、SNSの匿名文化やAIの学校での活用遅れも課題となっている。

こうした背景を踏まえ、「話す力」を自己効力感を育む中核スキルと位置づけ、「考える・伝える・見せる」の三段階に分けて進めている。

竹内氏

まず「考える」では、調べたことをもとに基本的な知識を身につけ、自分を主語にして体験と学びを結びつけながら、自分なりの答えを探していくことに重点を置く。次に「伝える」では、相手と向き合う話し方のトレーニングを実施し、最後の「見せる」では、効果的な視覚化により本質が分かりやすく伝わるようにする。

また、教育現場向けの「対話・プレゼン支援アプリ」を活用し、教師業務の効率化や言語化の強化を図ると同時に、「自分の言葉」を育てる力を養うことも重要視している。

ある都内公立中学校では全教科にこのプレゼン授業を導入し、導入前後で児童の語彙や関連連想が約3倍に増加、発問や対話の質が向上した。生徒のプレゼンへの自信向上や学力改善が顕著に見られ、学力は区内トップクラスへと上昇した。最後に「世の中は変えられる。その力を引き出すのがプレゼンであることを、全国の子どもたちに伝えてほしい」と話した。

事例発表①

「体験の経験化」を目指す八百津町の取り組み

岐阜県八百津町教育長 社本 勝義 氏

社本氏は「体験の経験化」をテーマに八百津町の取り組みを説明した。

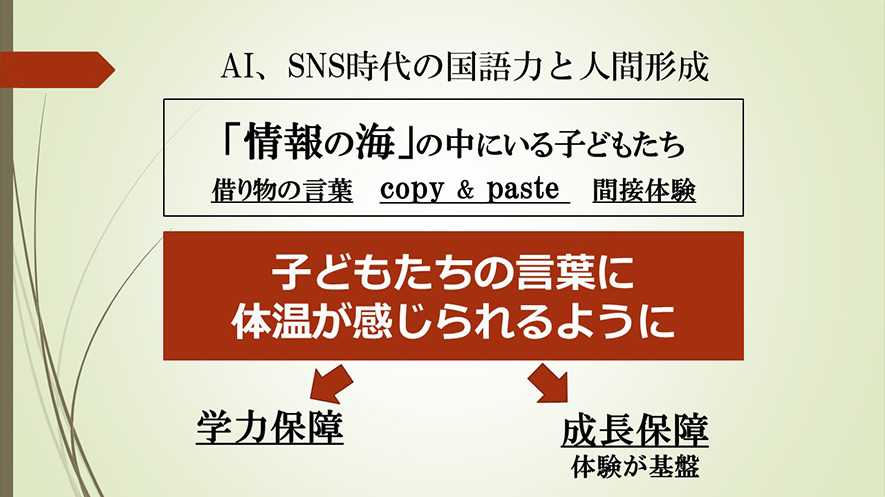

八百津町では、体験と自己内対話を重視した学びを軸に、子どもの実感や本音に基づくコミュニケーション力の育成を進めている。学力だけでなく心の成長を大切にし、コピー&ペースト的な理解ではなく、子どもが自ら感じ、語り、表現する学びを重視している。

地域資源を活かした体験活動では、木曽川の筏文化を学ぶ「筏づくり」や、八百津町出身の杉原千畝の探究学習を展開。副読本で杉原氏の意思決定を学ぶほか、創作劇やリトアニア大使館との交流、大学や合唱団との連携など、主体的な表現の機会を広げている。

社本氏

さらに、演劇ワークショップを実施し、うまく話すことよりも、人と関係を広げる「コミュニケーションの良さ」を実感させている。外部俳優の指導のもと、シアターゲームや即興表現を通じて、授業では見えにくい子どもの一面が現れ、自然な笑顔や積極性の変化も見られた。

挑戦する体験の重要性を踏まえ、話し合いではなく引き出し合いを重視し、子どもたちが関わり合う中で言葉の力を育み、言葉の力を支える体験・経験を積むことが大切だと考えている。

-

説明に用いられたスライド資料の一部

-

演劇ワークショップの様子

事例発表②

信濃大町の水が育む「子供たちの感性と情緒」

長野県大町市教育委員会

スポーツ課スポーツ推進係 係長 小澤 誠一 氏

小澤氏は、大町市における水との関わりについて、発電や飲用、体験活動について説明した。

大町市は北アルプスの雪解け水を活かした水力発電や湧水による豊かな水環境を強みとし、飲用水のブランド化や体験プログラムを展開。2020年には県内で初めてSDGs未来都市に選定され、産官学金が連携して「信濃大町みずのわプロジェクト」を進め、地域資源を未来へ継承するビジョンを掲げている。

教育面では、「SDGs水の学校」プログラムとして、学校授業に組み込みやすく構築。発電施設の見学や水循環の仕組み、水資源と企業の関わりを学び、経済的側面も理解させている。さらに、海洋センターでは水辺の安全教育や救助体験を行い、水に関する幅広い知識を総合的に学べるようにしている。

小澤氏

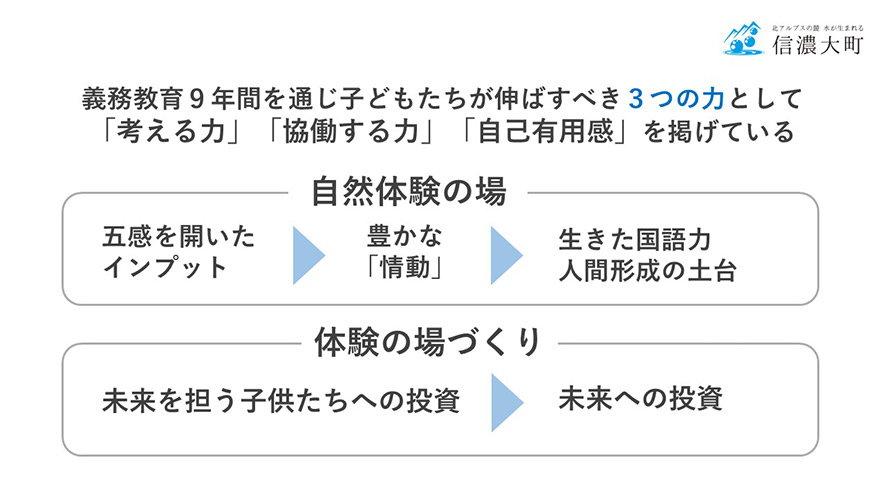

義務教育9年間で、「考える力」「協働する力」「自己有用感」を伸ばすことに重点を置いている。自然体験の場では子どもたちの五感が開かれ、そこで得た体験は豊かな情動を育み、生きた国語力や人間形成の土台をつくる重要な一部を担うものと考えている。

-

説明に用いられたスライド資料の一部

-

説明に用いられたスライド資料の一部

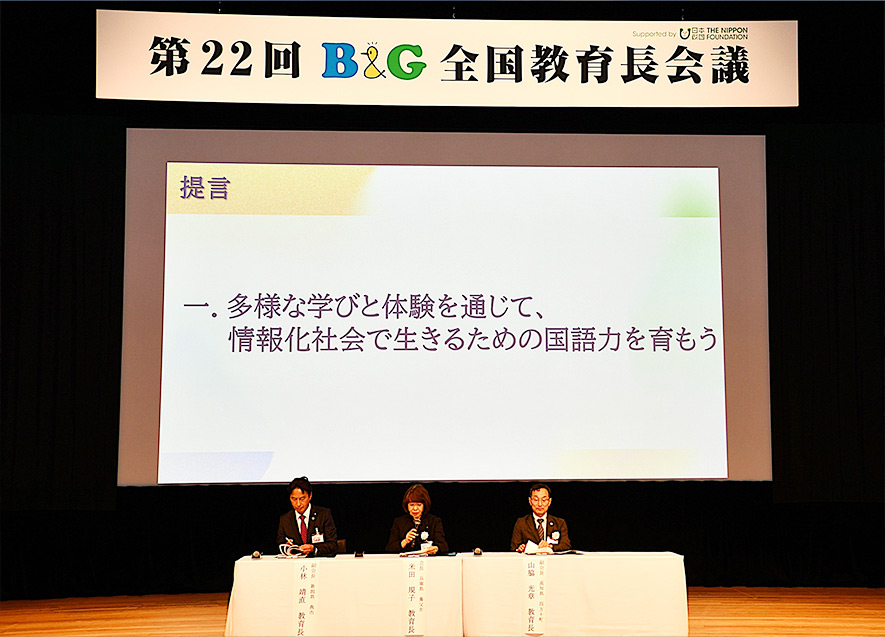

全国教育長会議 提言

最後に、B&G全国教育長会議の提言として、新たに「多様な学びと体験を通じて、情報化社会で生きるための国語力を育もう」を追加することを出席者全員で確認し会議が終了した。

一、多様な学びと体験を通じて、情報化社会で生きるための国語力を育もう