海図プロジェクト 子どもゆめ基金

山口県周防大島町の大島商船高等専門学校図書館にて、8月27日(水)、「海図を通して世界を知ろう~図書館で海図謎解き&使用済み海図でクラフト体験~」を初開催した。

本事業は、実際の海図を教材として活用しながら、子どもたちが海や地図への関心を高めつつ、読書活動へと自然に親しむことを目的に、子どもゆめ基金の助成事業として実施した。

今回活用した廃版海図は、実際の航海での使用可能期限を過ぎたもので、一般財団法人日本水路協会から無償で提供をいただいた。

| 実施日 | 2025年8月27日(水) 13:30~16:30 |

|---|---|

| 場所 | 大島商船高等専門学校図書館 |

| 参加者 | 周防大島町内の小学生~中学生 |

| 参加人数 | 22人 |

| 実施内容 | ・講義「海図から深める海と世界」 (大島商船高等専門学校 商船学科 准教授 前畑 航平 氏) ・図書館内謎解き「海図から本を探せ」 ・クラフト体験「廃版海図でバッグを作ろう」 |

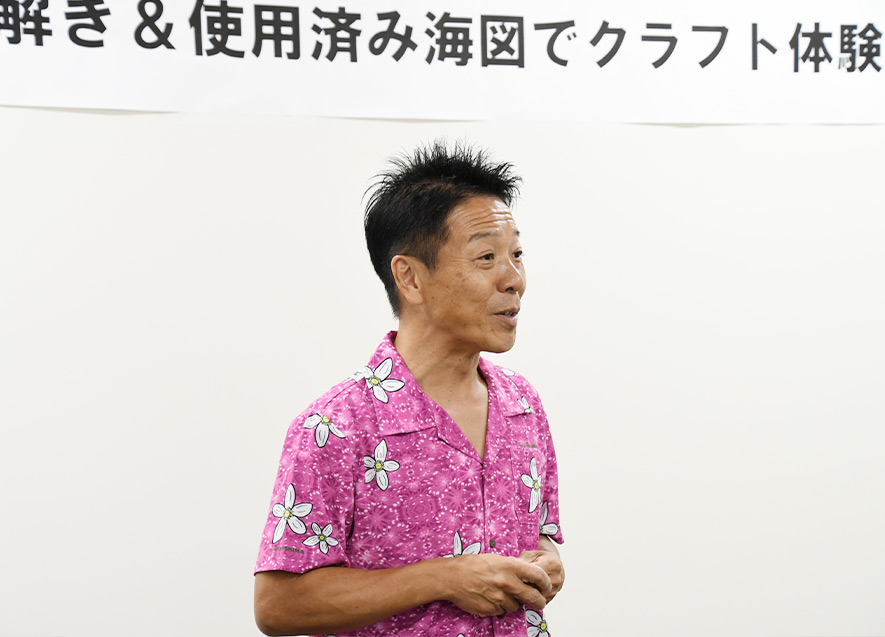

初めに、主催者挨拶でB&G財団理事長 菅原悟志は、専門の先生から直接お話を聞ける貴重な機会であるとし、参加した子どもたちに向けて「夏休みの思い出に残る一日となるよう、仲間と一緒に楽しんで学んでほしい」と語った。

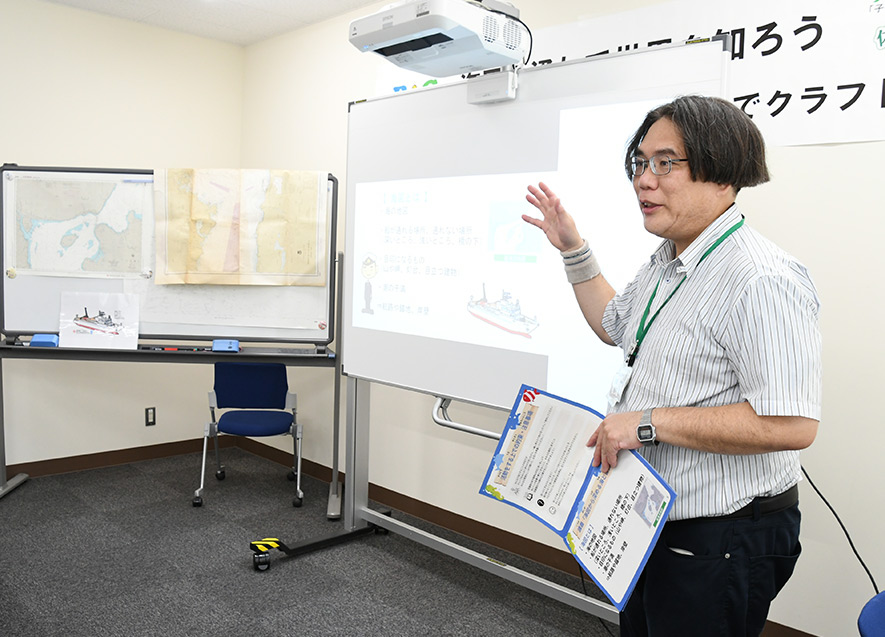

講義「海図から深める海と世界」

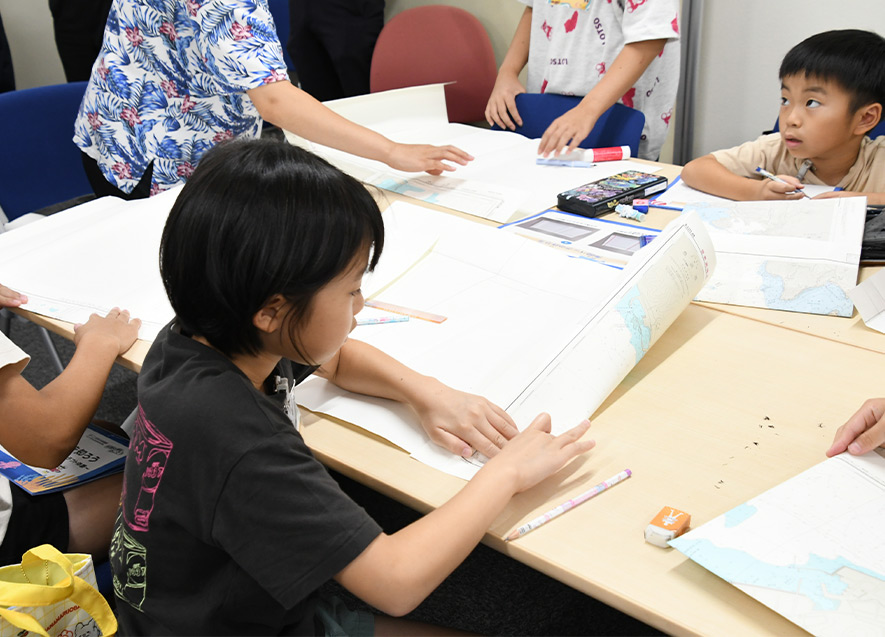

講義では、実際に使われている海図を手に取りながら、その特徴や役割について学んだ。海図は国境を越えて利用されるため世界共通の記号が多く使われており、どこの国の船員でも理解できる仕組みになっている。また、水深の浅い場所は色を濃く表すなど、船が安全に航海するための工夫が随所に凝らされていることも紹介された。さらに、航路や目的に応じて多様な種類の海図があることを知り、専用の器具(井上式三角定規・ディバイダー)を使って実際に距離を測る体験も行った。子どもたちは、普段の地図とは違う海図ならではの特徴に触れ、海や航海の奥深さを実感していた。

大島商船高等専門学校 商船学科 准教授 前畑 航平 氏

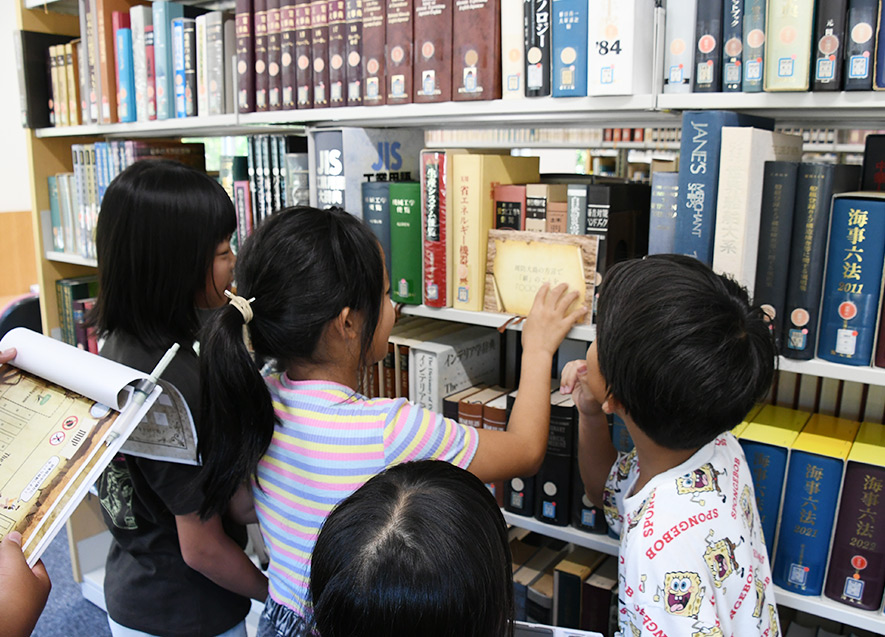

図書館内謎解き「海図から本を探せ」

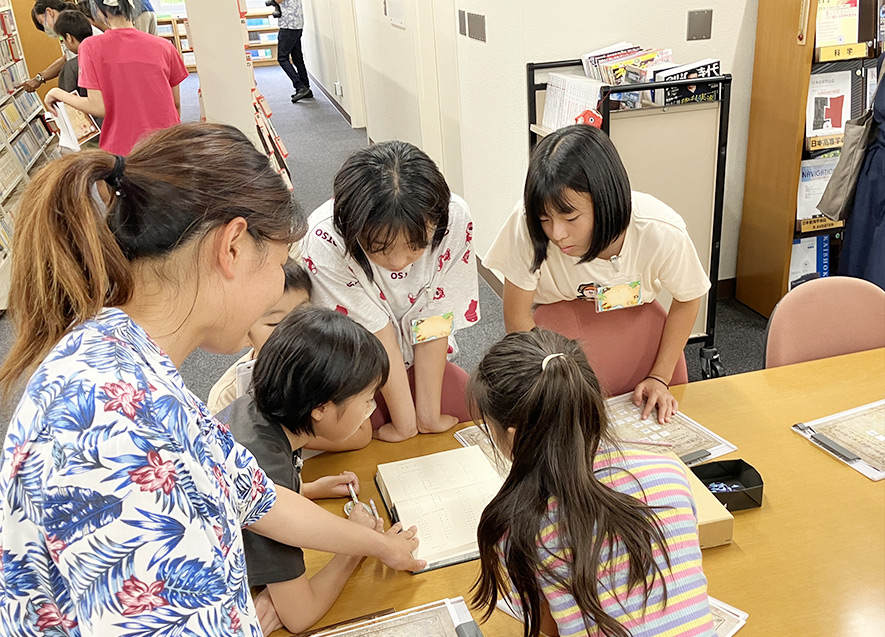

子どもたちはグループに分かれ、それぞれに渡された宝の地図に見立てた海図を手がかりに、4桁の暗証番号を探し出して宝箱を開けることを目指した。問題を解くには、講義で学んだ海図記号の意味や距離の計算方法が必要で、子どもたちは講義の内容を思い出しながら真剣に取り組んでいた。

最初の問題が解けたグループからフィールドは図書館へと移動。館内に設けられたポイントでは、本を読みながら答えを導き出す仕組みとなっており、仲間と相談しながら情報を集める姿があちこちで見られた。

-

海図から導いた答えを手掛かりに図書館内を探索

-

問題を発見

-

本を読んで答えを探す

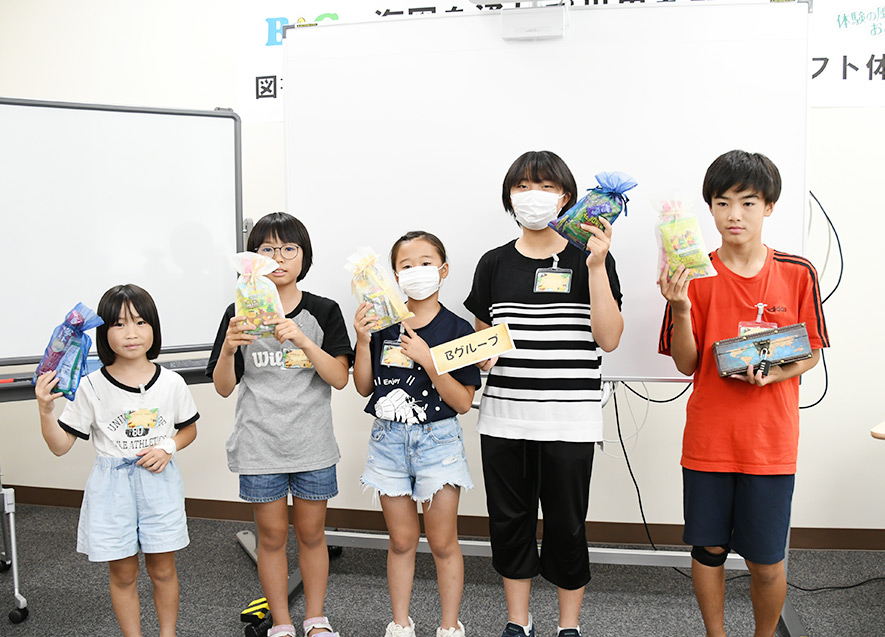

最後に暗証番号を解き明かし、宝箱を開ける瞬間には歓声があがり、学びと遊びが一体となった時間を過ごした。

-

4桁の暗証番号は・・・

-

最初に宝箱を開けたチームには、お菓子の景品も

クラフト体験「廃版海図でバッグを作ろう」

最後は、廃版となった海図を使ったクラフト体験でバッグを作成。海図は通常の紙よりも分厚く、耐久性や耐水性に優れているため、工作の素材としても独特の魅力がある。子どもたちはその扱いに少し苦戦しながらも、シールを貼って思い思いにデコレーションを加えるなど工夫を凝らし、世界にひとつだけの作品を仕上げていった。

完成したバッグで荷物を持ち帰る子どもの姿も見られ、海図が新たな形で生まれ変わる機会となった。

事業を終えて

最後に、周防大島町の藤本淨孝町長は、今日の体験を通じて海や自然に親しみを感じてもらえたことは意義深いと話し、子どもたちに「地域の海を大切に思う気持ちを持ち続けてほしい」と語った。

事業終了後、子どもたちからは「バックを作るのが難しかったけど楽しかった」「丸1日開催をして欲しい」といった感想が寄せられた。

普段は接することの少ない海図を手に取り、仲間と協力して挑戦する体験は、夏休みの思い出として心に残ったのではないだろうか。今後もこうした取り組みを継続し、子どもたちが海に親しみ、地域の自然や文化に関心を持てる環境づくりを進めていきたい。