No. 70

世界の宝物になった、大海原に浮かぶ島

祝 世界自然遺産登録 小笠原特集

歴史と自然、島に暮らす人々の物語東京から1,000キロほど南下した、太平洋の真ん中に浮かぶ小笠原諸島。ここは、大陸と陸続きになったことがない、きわめて珍しい海洋島として知られ、豊かな自然のなかに動植物の貴重な固有種が数多く生息しています。 そのため、15年ほど前から世界自然遺産への登録が叫ばれるようになり、今年、その願いがようやく実現。折りしも8月に実施された今年度のB&G「体験クルーズ」が、世界自然遺産登録後初めて小笠原を訪れる客船ツアーとして迎えられました。 その際、島の歴史や自然、暮らしについて詳しい4人の人たちに、いろいろなお話をお聞きしましたので、連載でご紹介します。

CONTENTS

- 第1話・第2話

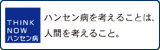

最初に島で暮らした家族の系譜(その1・2)/ セーボレー孝さん(島に初めて移住した一族の末裔) - 第3話

地域で守った固有種のサンクチャリー/ 宮川典継さん(小笠原自然観察指導員連絡会会長) - 第4話

島に憧れた、ある東京っ子の決断/ 小笠原由紀さん(都内から父島に移住した保育士) - 第5話

これからめざす世界自然遺産の村づくり/ 森下一男さん(小笠原村村長) - 小笠原諸島

- 東京から約1,000キロ南に位置し、父島、母島、硫黄島など30あまりの島々で構成。気候は四季を通じて温暖多湿の亜熱帯海洋気候。19世紀に入るまでは無人の島々だったが、1830年にナサニェル・セーボレーなど4人の欧米人と15人のハワイ先住民が父島に移住。1860年ごろから日本人も本格的な移住を始め、1876年に明治政府が世界各国に日本統治を通告。太平洋戦争後の一時期はアメリカ軍政下に置かれたが、1968年、日本に返還。現在、父島と母島を合わせて約2,450人が住んでいる。

第1話最初に島で暮らした家族の系譜(その1)/セーボレー孝さん(島に初めて移住した一族の末裔)

セーボレー孝さん。1830年に初めて島に移住した、ナサニェル・セーボレー氏の子孫(5代目)。昭和32年生まれ、小笠原村出身。東京の大学を出た後、小笠原村役場に就職。現職は、小笠原村議会事務局長。セーボレー家の歴史、小笠原における移民の歴史などを調べている研究者として知られている

鯨を求めて太平洋へ

小笠原諸島は、1543年にスペイン人が発見したという説や、1593年に信濃の小笠原貞頼が探検したという話などがありますが、公な記録としては1670年に紀州の船が母島に漂着後、生還した報告が残されています。また、その報告をもとに1675年に江戸幕府の探検隊が島々を詳しく調査し、ここが日本であることを記す碑を父島に設置しています。

もっとも、当時の小笠原は人の住まない無人の島々。ムジンが訛ってブニンジマ(日本)とかボニン・アイランズ(欧米)などと呼ばれていましたが、1830年にナサニェル・セーボレーなど4人の欧米人と15人のハワイ先住民が父島に移住したことによって、人が暮らす島になりました。

現在、小笠原村議会の事務局長を務めるセーボレー孝さんは、そのナサニェル氏から数えて5代目の子孫にあたり、一族の歴史、小笠原における移民の歴史などを調べている研究者としても知られています。

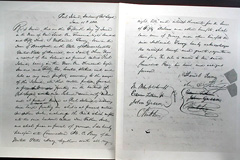

小笠原ビジターセンターに展示されている、開拓時代の民家の再現。質素な暮らしぶりがうかがえます

「ナサニェルは、大西洋に面したアメリカ東海岸・マサチューセッツ州の出身です。なぜ、そんな遠いところから小笠原に移り住んだのでしょうか? その鍵は捕鯨にありました。当時、大西洋では盛んに捕鯨が行われており、彼も船に乗って鯨を追い求めていました。

しかし、大西洋の鯨の数は乱獲によって激減しつつありました。そのため、ナサニェルが乗った船は新しい漁場を求めて南米各地を渡り歩き、いつしかホーン岬を越えて太平洋側のペルーまで進出。その後、ハワイのホノルルまで足を伸ばしていきました」

大西洋とは異なり、当時の太平洋には無数の鯨がいて、小笠原から日本列島にかけての水域は「ジャパングランド」と呼ばれた格好の魚場でした。そのため、この頃のホノルルは、「ジャパングランド」へ漁に出る捕鯨船の補給基地として栄えていたそうです。

夢を託した小笠原

鯨を求めてハワイまでやってきたナサニェル氏でしたが、残念なことに怪我を負って治療をしている最中に船が長期間の漁に出ていってしまいました。仕方なく、ハワイに留まって怪我の療養に専念したナサニェル氏でしたが、そこで思わぬ話が舞い込みました。

これから先、太平洋の魚場が開拓されていけば、ハワイだけでなく小笠原も補給基地になるはずだという話が1つ。加えて、アメリカ西部が開拓されて西海岸に港ができるようになったので、今後は中国との交易航路が開発されるようになるから、その意味でも小笠原は補給基地として注目されるはずだというのです。

「ナサニェルは決断し、4人の欧米人と15人のハワイ先住民とともに父島に移住。荒地を開拓しながら、食料や水、マキなどを船に補給する仕事に精を出し、当時としては大金の2,000ドルを蓄えることができました」

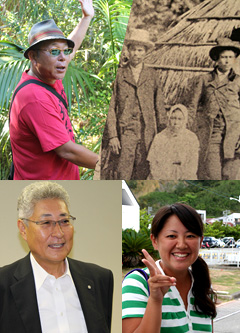

時は折りしも、ペリー提督率いる黒船が日本にやってきた頃でした。日本に開国を迫った艦隊も、小笠原に立ち寄って物資を補給。その後、ペリー提督から海軍の石炭貯蔵庫を置く場所が欲しいと言われ、ナサニェル氏が土地を売った契約書も残されています。

「こうして財を成したナサニェルでしたが、この頃の父島に銀行などはありません。彼はコツコツと銀貨を宝箱に蓄え、秘密の場所に隠していたのでしたが、ある日、海賊に掘り出されて一文無しになってしまいました」

お金がたまったらアメリカに帰るつもりだったのではないかと、子孫の孝さんは推測しています。しかし、お金を盗まれてしまったら、そん計画も台無しです。ナサニェル氏は父島に腰を据える覚悟を決め、グァム島から来た妻と一緒に仕事に打ち込んでいきました。

ハワイからの先住民が多かったこともあって、長い間、ポリネシアンカヌーが島民の足として利用されました

セーボレー孝さんが大切にしている ナサニェル氏の遺産の1つ。 海賊に盗まれてしまった2,000ドルのうち、難を逃れた貴重な銀貨の1枚です

ナサニェル氏がペリー提督に売った土地の売買契約書のコピー。日付が1863年6月15日と読めるので、日本の開国後に交わした契約であると思われます

ヤンキータウンの暮らし

大きなパイナップルやバナナを抱える子どもたち。戦前は、温暖な気候を利用した農業が盛んに行われていました

ナサニェル氏など最初の移住者が島に定着すると、後を追うように次々といろいろな国の人が小笠原に移り住むようになり、やがて日本人も暮らすようになりました。

「アメリカ人をはじめ、フランス人やドイツ人なども島で暮らすようになりました。船への物資補給はもちろん、温暖な気候を生かしてレモンやサトウキビ、野菜類が盛んに栽培されました」

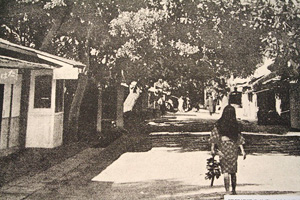

補給を求めて船がやってくるので、農作物の売り先には不自由しません。ナサニェル氏などが開拓した現在の大村湾周辺はヤンキータウンと呼ばれて賑わうようになりました。明治の時代になって日本の統治が決まった後も、移住者のほぼ全員が日本に帰化して生活を続けていきました。

「いろいろな船が勝手に出入りしていたため、なかにはナサニェルの宝箱を盗むような海賊もいたわけです。ですから、日本が統治することになって誰もが安心したそうです。皆、どこかの国にしっかり統治してもらうことを望んでいたのです」

戦前に撮影された父島のメインストリート。さまざまな店が軒を並べていました

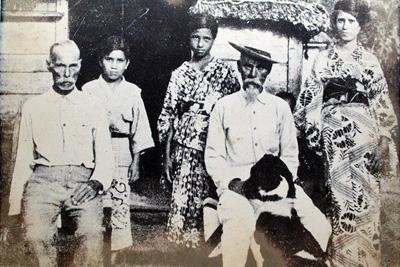

日本人として島で生きることを選んだ移住者たち。洋服を着た日本人や和服を着た欧米人などがごく自然に行き交う、まさに和洋折衷の暮らしが展開されるようになっていきました。

「私の祖父あたりに話を聞くと、戦前の小笠原は活気にあふれ、多いときには現在の3倍以上も多い、7,700人の人口があったそうです。ハウス栽培がなかった時代なので、温暖な気候を利用して早期に出荷できる野菜や果物が高値で内地に売れたそうです。また、マグロやカツオもすぐ近くで取れるため、漁業も盛んだったそうです」

豊かな自然を生かしながら、活気あふれる村づくりが進められていった小笠原。しかし、そんな島の生活も太平洋戦争を境に大きく変わっていきました。(※続きます)

ナサニェル氏の子息、ホーレイス・セーボレー氏の一家。写真で分かるように、日本の統治になってからは和洋折衷の文化が根づいていきました

※写真協力:小笠原ビジターセンター