事業内容を知る B&G東京湾海洋体験アカデミー

B&G東京湾海洋体験アカデミー2016 B行程 学習発表会 ~海のプロフェッショナルの仕事現場を見て、聞いて、感じたことを発表~

8月5日(金)、横浜情報文化センターにおいて、「東京湾海洋体験アカデミー2016 B行程」に参加した子供たちが、体験学習したことをまとめた「発表会」を実施しました。

1班の学習発表 内容:【海上自衛隊】護衛艦の装備 編

海上自衛隊 横須賀基地に配備されている数々の艦船のスケールの大きさに驚いたことを述べながら、実際に見学した護衛艦「たかなみ」の艦名の由来や三代続く同艦の歴史、いろいろな装備に関することなどを紹介しました。

-

護衛艦「たかなみ」について、いろいろ調べた1班のメンバー

-

「たかなみ」の由来は高くて力強い波。艦のシンボルマークにも波が描かれています

●講師のコメント(横浜国立大学 統合的海洋教育・研究センター 特任教員 水井涼太氏)

スケールの大きな艦船が並んでいたことなど、基地を見学して感じたことを素直な表現で分かりやすく説明してくれました。

4班の学習発表 内容:【海上自衛隊】働いている人 編

4班のメンバーは、海上自衛隊の基地で働く人々にスポットを当て、東日本大震災のときに津波で被災した大勢の人の命を救ったことなどを解説。また、毎週金曜日にはカレーを食べる伝統があることも紹介しました。

-

海上自衛隊の基地で働く人々について発表した4班のメンバー

-

クイズを交えながら東日本大震災で被災者の救助に力を尽くしたことなどを紹介

●講師のコメント

防衛の仕事だけでなく、災害時にはいち早く現地に赴いて被災者の救援にあたるなど、海上自衛隊の基地で働く人たちの姿がよく分かる内容の発表でした。

海上自衛隊 横須賀基地では、こんな体験をしました!

8月2日(火)午後、海上自衛隊 横須賀基地を訪問。海上自衛隊の仕事について説明を受けた後、護衛艦を見学したりタグボートに体験乗船したりしたほか、防火服などの特別装備も着用してみました。

-

タグボートに乗船! 艦船が並ぶ基地を海上から見学しました

-

護衛艦「たかなみ」の見学に向かうメンバーたち。胸がワクワクしています

-

特別装備(特殊防火服)を着用。宇宙にも行けそうな気分です

2班の学習発表 内容:【マリンスポーツ、水辺の安全】

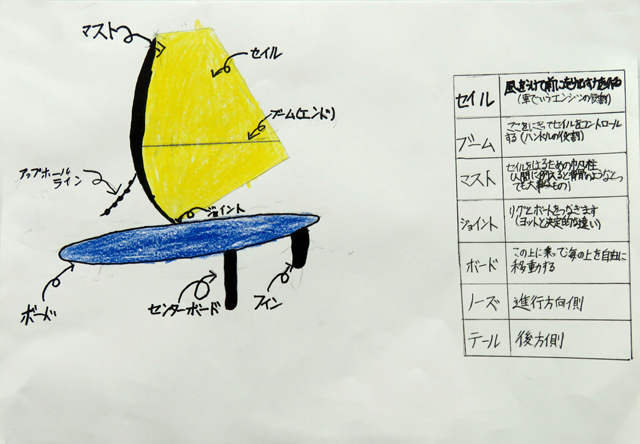

ウインドサーフィンの構造や艤装(パーツのフィッティング)を説明するほか、SUP(スタンド・アップ・パドルボード)に乗ったときの感想を楽しく解説。水に落ちたときは慌てず、背浮きを行って助けを待つといった水辺の安全知識も紹介しました。

-

マリンスポーツの楽しさや水辺の安全知識を紹介した2班のメンバー

-

イラストを使いながらウインドサーフィンの艤装を解説しました

●講師のコメント

なかなか遊ぶ機会のないマリンスポーツの楽しさを十分に紹介してくれました。また、ここで学んだ水辺の安全知識は、ぜひ、ご家族や友だちなどにも伝えてください。

マリンスポーツでは、こんな体験をしました!

8月3日(水)午後、鎌倉市の材木座海岸に移動して、ウインドサーフィンやSUP(スタンド・アップ・パドルボード)体験を楽しんだほか、水面に落ちたとき我が身を守る背浮きなどを学びました。

-

水に落ちても慌てない! バディ(仲間のペア)と一緒に背浮きの方法を学びました

-

SUPに挑戦! 早く立って漕いでみたい!

-

「どうだい、立てたぞ!」あとは風をつかまえて走るだけだ!

3班の学習発表 内容:【造船業】

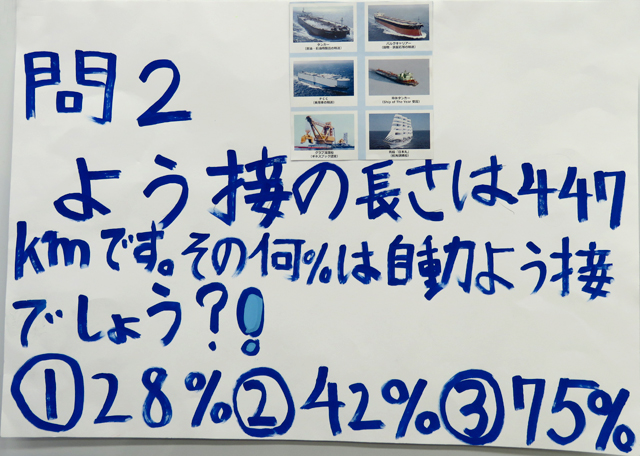

「船の馬力はバイクの3000倍」「造船の溶接は75%が自動溶接」といったクイズを交えながら、世界中の物資の67%を運んでいる船の重要性を解説。いろいろな種類の船の役割などについても触れました。

-

造船業や船の役割、重要性について説明した3班のメンバー

-

クイズを交えて造船に不可欠な鉄板の加工についても触れました

●講師のコメント

普段、あまり接する機会のない造船という仕事について、クイズを交えていろいろ解説しながら、私たちの生活を支えている船の大切さを伝えてくれました。

造船所を訪れて、こんな体験をしました!

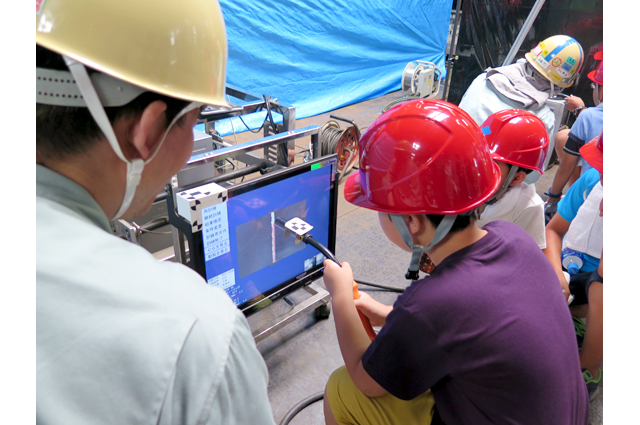

8月3日(水)午前、横須賀市の住友重機械マリンエンジニアリング(株)横須賀造船所を訪問。造船業について説明を受けた後、造船工程を見学し、溶接の匠から自動溶接について説明を受けたり、コンピューターを使って設計士の仕事を体験したりしました。

-

溶接シミュレーターを体験。モニターを通して鉄板を溶接していきます

-

コンピューターを使って船の設計を体験。完成後は自分で船名をつけました

-

建造中の船やクレーンの大きさにビックリ! 造船所は何もかもスケールが違います

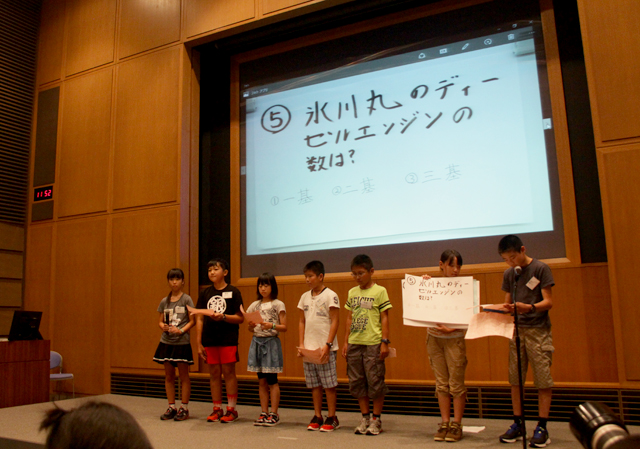

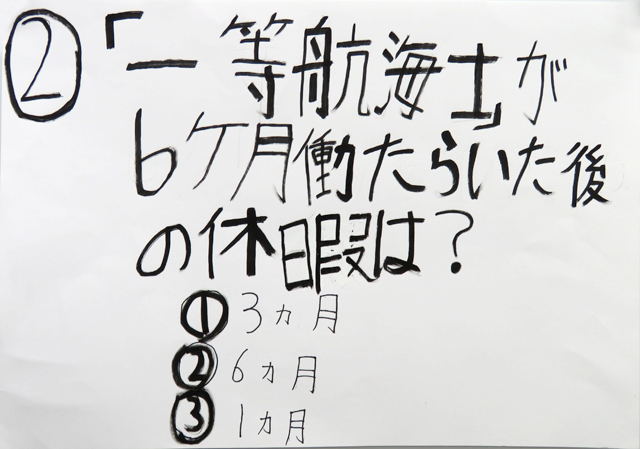

5班の学習発表 内容:【海運業】

石油や食料など、海外から日本に輸入される物資の99%が船で運ばれていることなどを紹介しながら、日本にとっていかに海運業が欠かせない産業であるかを解説。一等航海士の休日の取り方などについても紹介しました。

-

「氷川丸」を例に私たちの暮らしを支える海運業について発表する5班のメンバー

-

船員の仕事や航海術で使う距離の単位などについてもクイズ形式で紹介しました

●講師のコメント

日本中でたくさんの船が稼働していて、大勢の船員さんが働いている様子を分かりやすく説明してくれました。海運業のことについて知らなかったこともあり、皆さんの発表を通じて驚いたこともありました。

船の博物館「氷川丸」では、こんな体験をしました!

8月2日(火)午前、日本郵船(株)の歴史博物館として横浜市の山下公園に係留されている「氷川丸」を見学。クイズを交えながら船の仕組みや船員の仕事などについて学んだ後、操船シミュレーターを体験したり、航海計画を立てる体験をしたりしました。

-

「氷川丸」の機関室を見学。引退した船とはいえ、いまにも動き出しそうな迫力でした

-

海図の上で航海計画を立案。距離を測るデバイダー(コンパス)も使ってみました

-

操船シミュレーターを使って、いざ出港。外国に行ってみたいな!

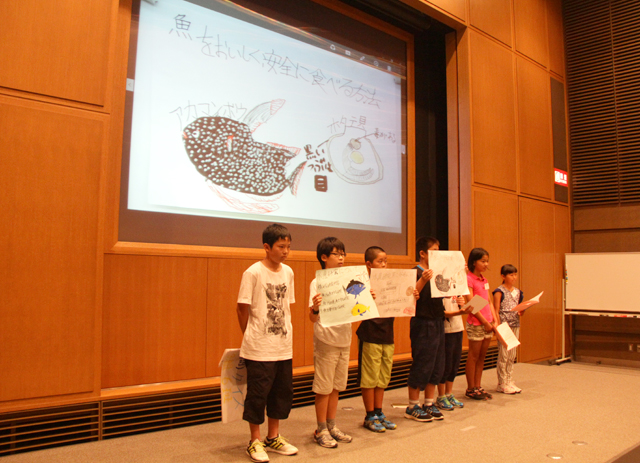

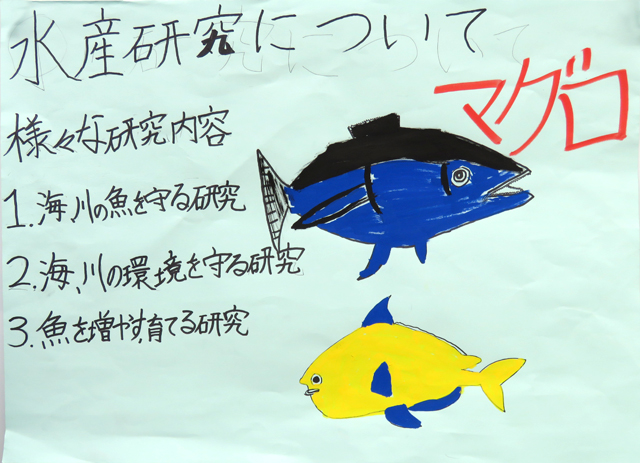

6班の学習発表 内容:【水産研究】

水産研究・教育機構 中央水産研究所で行っている「魚の生態を守る研究」、「海の環境を守る研究」、「魚を増やし、育てるための研究」という3つの研究を紹介。研究員になるために必要な勉強についても解説しました。

-

水産研究所で行っている3つの研究について紹介した6班のメンバー

-

日本人が好むマグロなどを例に海の環境問題などについて触れました

●講師のコメント

水産研究所で学んだたくさんのことを、マグロやホタテといった身近な話題を交えて上手に説明してくれました。3つの研究についても分かりやすく伝えてくれました。

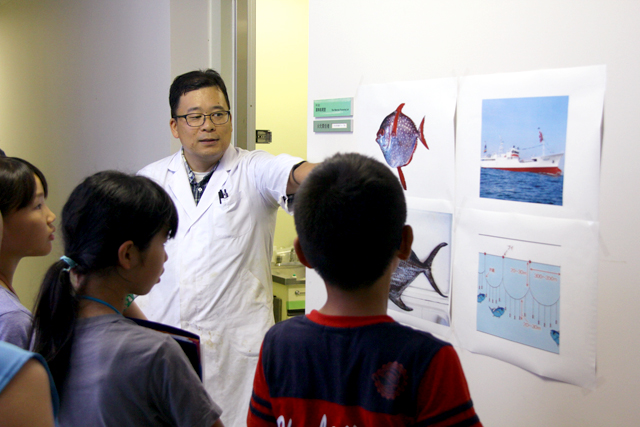

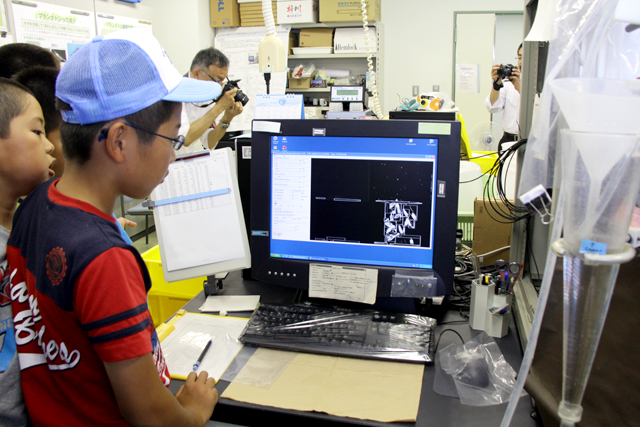

水産研究所を訪れて、こんな体験をしました!

8月4日(木)午前、横浜市の国立研究開発法人 水産研究・教育機構 中央水産研究所を訪問。水産業の研究について説明を受けた後、プランクトンなどが展示されている施設内を見学したり、参加型ラボツアーでホタテ貝の解剖実験などを体験したりしました。

-

漁法の説明を聞くメンバーたち。さまざまな漁船がいろいろな工夫を凝らしています

-

顕微鏡で捉えたプランクトンをパソコンの画面で観察。小さな生物も懸命に生きています

-

メスなどの道具を使ってホタテ貝を解剖。気分は生物学者です

希望者10人が高らかに宣言!

メンバーのなかから10人の希望者を募り、それぞれに今後の抱負を語ってもらいました。

-

今回の体験を通じて「水産研究者になりたい!」、「海洋自衛隊に入りたい」「造船の仕事をしてみたい」といった将来の希望が大きな声で語られました

-

最後に、自分たちが作った発表用のボードを手に記念写真。ここで芽生えた友情はこれから先もずっと続いていきます!

お問い合わせ

B&G財団 事業部 海洋教育課 TEL:03-6402-5313

住所:東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル 9F e-mail:kaiyo@bgf.or.jp