|

|||

|

|||

1957年、山梨県生まれ。子どもの頃から長野県野尻湖へキャンプに出かけ、カッター、ローボートを経験。同時に、英国の児童文学作家アーサー・ランサムによる海洋少年冒険小説「ツバメ号とアマゾン号」シリーズに感銘を受け、海や帆船の世界に憧れを抱く。

東京海洋大学(旧:東京商船大学)卒業後、独立行政法人 航海訓練所に勤務。以後、練習帆船<日本丸>、<海王丸>などの航海士を務め、船員を育成する教官としても活躍。

現在は<海王丸>船長。

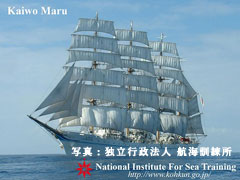

海王丸

海王丸

<海王丸>の機関室を見学する「指導者フォローアップ研修」の参加者たち。子どもでなくても、たくさんの機械や計器類に興味が湧いてきます

<海王丸>の機関室を見学する「指導者フォローアップ研修」の参加者たち。子どもでなくても、たくさんの機械や計器類に興味が湧いてきます

「旧<日本丸>が引退し、港内に停泊しながら船内の一般向公開を始めた際(帆船日本丸メモリアルパーク)、私はビジターの子どもたちを対象にした海洋教室を担当していました。ですから、その後で勤務するようになった<海王丸>に一般の人たちが乗っていても、特に違和感はありませんでした」

雨宮キャプテンは、旧<日本丸>にやってくる子どもたちが好きになっていきました。帆船に興味を示す子たちを見ていると、野尻湖でカッターに乗って遊んだ、かつての自分を思い出すそうです。

「説明を聞いているときは落ち着かない子も、実際にロープを握らせると目を輝かせて実技に集中してくれます。そんな子どもたちの、あどけなくも真剣な眼差しを見るとうれしくなってしまいます」

自分の目で<海王丸>の針路を確認する「指導者フォローアップ研修」の参加者たち。皆、ヨットを経験しているので、帆船が動く仕組みはすぐ理解できました

自分の目で<海王丸>の針路を確認する「指導者フォローアップ研修」の参加者たち。皆、ヨットを経験しているので、帆船が動く仕組みはすぐ理解できました

「<海王丸>の船内見学でエンジンルームに案内した際、危険が多いことからこれまでは実施していませんでしたが、最近は子どもたちにエンジンの始動レバーを引いてもらうようにしています。1500馬力エンジンが起動するときの迫力は、なかなか体験できません。レバーを引いた子どもたちは皆、目を輝かせます」

ちなみに、<海王丸>の海洋教室で子どもたちに人気のある項目は、セイルの展開とバウスプリット(船首檣)を渡り歩くこと、そしてエンジンの起動だそうです。

「指導者フォローアップ研修」の航海が終わると、1人1人に雨宮キャプテンから修了証書が渡されました

「指導者フォローアップ研修」の航海が終わると、1人1人に雨宮キャプテンから修了証書が渡されました「おかげさまで、年間を通じて一般参加のプログラムはほぼ満員の状況が続いており、いろいろな形でクラブの皆さんが<海王丸>の活動を支援してくれています」

こうしたなか、B&G財団でも指導者育成事業の一環として、昨年度には<海王丸>の航海に参加する「指導者フォローアップ研修」を実施。18名の海洋センター・クラブ指導者が、3泊4日の日程で大型帆船の航海を体験しました。

取材時、雨宮キャプテンは海図を使って「指導者フォローアップ研修」の航海を説明してくれました。「このときは、いい風が吹きましたよ」と雨宮キャプテン。下船後も、なんらかのかたちで船に関わっていたいそうです

取材時、雨宮キャプテンは海図を使って「指導者フォローアップ研修」の航海を説明してくれました。「このときは、いい風が吹きましたよ」と雨宮キャプテン。下船後も、なんらかのかたちで船に関わっていたいそうですまた、この体験をどのように海洋センターの子どもたちに伝えたら良いのか考えながら私の説明を聞くなど、モチベーションの高さを感じました。

なかには、『見かけの風と真の風を、子どもたちにどう説明したら分かりやすいか?』といった、非常に高度な質問をする人もいて、尋ねられた私は『よくぞ聞いてくれた!』と感心したものです」

雨宮キャプテンにとって、ひと味違った生徒になった「指導者フォローアップ研修」の参加者たち。一方、普段はディンギーやカヌーといった小型艇に乗っている参加者たちは、この研修を通じて誰もが帆船のスケールの大きさに感動。<海王丸>の航海は忘れられない体験になりました。

一般参加のプログラムが組まれることもあって、年間を通じて休む間のない<海王丸>。今年も、1月早々からハワイへ向かって出航しましたが、今回の旅では雨宮キャプテンに1つの楽しみがありました。それは、ハワイの古代式外洋帆走カヌー<ホクレア>の航海術師、ナイノア・トンプソン氏との再会です。

古代式外洋帆走カヌー<ホクレア>の勇姿。船体は全長19mのカタマラン(双胴艇)で、これまでに地球4周以上の距離を走破しています

古代式外洋帆走カヌー<ホクレア>の勇姿。船体は全長19mのカタマラン(双胴艇)で、これまでに地球4周以上の距離を走破していますナイノア・トンプソン氏は、古代からポリネシアの島々に伝わるスター・ナビゲーション(星や海流、雲の動きなどを観察して進む航海術)の数少ない継承者として知られ、何千年も前から続く先祖の知恵を駆使して、大海原の先にある島々を渡り歩きます。

最新の船のようにピタリと目的地に着いてしまう古代の航海術、太平洋に繰り出す古代式外洋帆走カヌーのすばらしい性能、そしてこれを次世代の若者に伝えていく取り組みに、雨宮キャプテンはすっかり魅せられてしまいました。実際、<ホクレア>は昨年に来日を果たし、各地を訪れて交流の花を咲かせました。

「実は、<ホクレア>が沖縄から熊本に向かう際は、<海王丸>の次席一等航海士が同乗してナビゲーションを手伝ったんです。本当は、私も乗りたかったですけどね」

日本の寄港地で講演するナイノア・トンプソン。ハワイ生まれのアメリカ人で、1953年生まれ。サイパンの老航海師から伝授された古代航法によって、1980年に<ホクレア>でハワイ〜タヒチ間の航海を成し遂げ、一躍有名になりました

日本の寄港地で講演するナイノア・トンプソン。ハワイ生まれのアメリカ人で、1953年生まれ。サイパンの老航海師から伝授された古代航法によって、1980年に<ホクレア>でハワイ〜タヒチ間の航海を成し遂げ、一躍有名になりました

「帆船の船長は自分が思い描いた夢のゴールでしたが、下船してからのこともいろいろ考えています。アーサー・ランサムの海洋児童文学をじっくり勉強してみたいと思いますし、子どもたちに船や海を理解してもらう仕事もしてみたいと思います」

夢の終着点にたどりつき、そこからまた新たな夢を思い描く雨宮キャプテン。野尻湖でカッターを漕ぎながら身につけた海や船に対する好奇心は、いつまでも続くことでしょう。(※完)