|

|||

|

|||

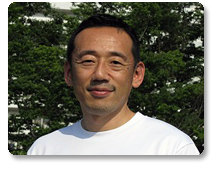

昭和37年生まれ、東京都出身。

東海大学医学部卒業後、救命救急医の道を選択。

現在、東海大学医学部付属病院高度救命救急センター次長、ならびに同大医学部専門診療学系救命救急医学准教授。医学博士。

日本ライフセービング協会理事、国際ライフセービング連盟メディカルコミッティ。

![]()

平成11年、旧厚生省の要請を受けてドクターヘリの試行的事業を開始した東海大学付属病院高度救命救急センター(以下、東海大病院)。中川先生もその最前線に立ちました。

国がドクターヘリに関心を寄せるようになった大きなきっかけは、平成7年に起きた阪神・淡路大震災にありました。このとき、負傷者をヘリコプターで搬送した例が極めて少なかったため、数年間の研究を経て試験的事業を行うことになったのです。

「試験的事業は、ドクターヘリが実際にどれだけ稼動できて、どれほどの効果があるのかを調べる目的で行われましたが、実施してみてその成果に驚きました。救急車では1時間掛かるところでも、ヘリなら10分程度で救命救急センターに搬送できるからです。

その時間差が何を物語るかについては、実例を見ればよく分かります。たとえば、あるとき骨盤骨折をして動けなくなった高齢者の搬送要請を受け、現場に飛びました。到着したときは骨折からあまり時間が経っていなかったこともあって血圧も特に下がっておらず、初期治療を施したうえでヘリに乗せました。

ところが、搬送の途中でどんどん血圧が下がって危険な状態になっていきました。そのため、ヘリのなかで血圧を維持する手当てをしながら東海大病院に戻って、ただちに治療することができました。

救急車では、現場に到着したときすでに血圧が下がっていたことが考えられるうえ、初期治療を施したとしても病院に搬送するまでに危険な状態になってしまったと思われます。ですから、このときはドクターヘリの威力に感心するばかりでした」

急患の容態が悪くなる前に手を打って病院に搬送できるドクターヘリ。中川先生は、この体験を通してドクターヘリの有効性を確信したそうです。

![]()

試行的事業は1年半続けられ、その間に485名の救急患者を搬送。平均すれば、1日に1回は何らかの要請を受けてヘリが飛んだ計算です。しかも、このうち55名の命が救われました。

「当時、ドクターヘリの出動について、よく私たちは一日一善と呼んでいました。歴史を紐解けば、救急車が公式に導入されたのは明治時代のことですから、それから今まで、急患の搬送手段についてはあまり進歩がありませんでした。

それを思えば、もう救急車以外にも何らかの搬送手段があってしかるべき時代に来ているのだと思います。試行的事業とはいえ、ドクターヘリが485名もの患者さんを運んだという事実が、そのことを明らかに物語ってくれました」

この実績は、ともに試行的事業を行った川崎医大の結果と合わせて旧厚生省に報告され、検証の結果、ドクターヘリの医学的有効性が公に認められることになりました。

![]()

ドクターヘリは、平成13年度から正式に国の事業としてスタート。国と県が費用を折半する形で展開されていくことになりました。

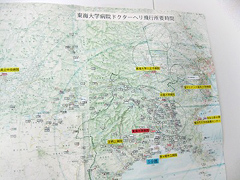

これを受けて、神奈川県でも平成14年度からドクターヘリを導入。東海大病院にも配備され、県内西部と山梨県の一部を主な出動範囲として実際の運用が開始されました。

「ドクターヘリは、国と県が出し合う税金によって運用されています。東海大病院の場合、その事業予算は年間1億8千万円ほどで、今年はもう少し増えていると思います」

毎日のようにヘリコプターを飛ばす事業ゆえに、とても高額な予算をイメージしがちですが、年間1億8千万円の費用を地域住民の数で割れば、1人あたりの負担はさほど大きくはありません。

「驚くかも知れませんが、東海大学病院のドクターヘリの場合、県民1人あたり年間30円ぐらいの負担です。おそらく、人口の少ない県でも年間250円ほどでしょう。多くてもペットボトル1、2本程度の負担ですから、地域住民の皆さんにとっては納得のいく事業ではないかと思います」

少ない予算もさることながら、ヘリを飛ばせば必ず地域の救急医療に貢献できると確信していた中川先生。その思いの通り、実際の運用が始まると試行的事業を上回る成果が毎年のように報告されていきました。(※続きます)