|

|||

|

|||

昭和17年(1942年)生まれ。滝川市役所に就職後、水道事業を経てスポーツセンター(市営体育館)に勤務。平成6年に海洋センター(艇庫)が設立されて間もなく、同センターへ異動。以後、カヌーを中心に各種マリンスポーツの普及事業に力を入れ、艇庫利用では全国1、2位を競う動員数を常に記録。平成21年3月をもって退職し、現在は後輩の指導に努めている。

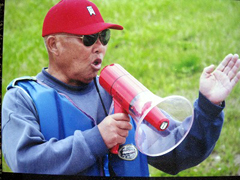

地元写真家の目に止まった、山田さんが働く姿。その作品は、北海道高齢者生き活き写真展で入選し、北海道新聞に掲載されました(撮影:東 晴子さん)

地元写真家の目に止まった、山田さんが働く姿。その作品は、北海道高齢者生き活き写真展で入選し、北海道新聞に掲載されました(撮影:東 晴子さん)「私たちは、けっして過去の経験に頼りませんでした。障害を持つ子や難病の子たちは、個々にいろいろな身体的、精神的事情を持っていますから、常にケース・バイ・ケースで対応しなければなりません」

山田さんたちスタッフは、受け入れが決まった学校や団体と十分な打ち合わせをしながら、どのようなケースの子に、どのように対応したらいいのか事前に勉強していきました。

「障害を持つ子の場合、それぞれの事情に応じて触れてはいけない体の部分があります。どこに力を入れてどのように支えてあげるべきかを事前に確認していたので、カヌー体験の当日に、付き添いの人から『なぜ、この子の支え方を知っているのですか』と驚かれることもありました」

もともと、滝川市はノーマライゼーションに力を入れていることで知られていました。山田さんたちが積極的に養護学校や障害者団体を受け入れたのは、こうした考えに沿うものでした。

「市がノーマライゼーションに力を入れていたので、海洋センターに勤めたとき、私は『自分はスポーツが得意だ。それなら、海洋センターという職場を通じて、スポーツが思うようにできない人のことを考えよう』という気持ちになりました。

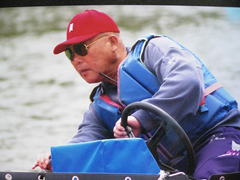

そんな思いが、札幌の養護学校を受け入れたことをきっかけに開花していったので、とてもうれしく思いました。試行錯誤の末、重度障害の子もカヌーに乗せることができるようになりましたが、そのときの充実感は例えようもありませんでした。カヌーに乗った本人や付き添いの親御さんの喜ぶ顔はいまでも忘れられません」 北海道高齢者生き活き写真展で入選した別のショット。ゴムボートを操船する真剣な表情がしっかり捉えられています(撮影:東 晴子さん)

北海道高齢者生き活き写真展で入選した別のショット。ゴムボートを操船する真剣な表情がしっかり捉えられています(撮影:東 晴子さん)「たいへんなことが多かったと思いますが、スタッフの誰もがこの仕事を十分に理解してくれていたので、安心して現場を指揮することができました。事務室の女性職員にしても、電話で問い合わせが来るたびに実にていねいに応対してくれたので助かりました。電話の対応力は、事業を伸ばすうえで大きな鍵を握ります。

また、大勢の子が集まれば、言うことを聞かない子も出てきますが、そんなときにはこの職員が女性の声で母親のように叱ってくれました」

少ない予算のなかで、看板やベンチなどを手作りで揃えていったスタッフたち。「予算がないからできない」ではなく、「予算がないのなら、皆で創意工夫してみよう」という発想が大事であると山田さんは語ります。なにか1つのことができれば、2つ3つとできるようになり、その積み重ねによって職場に活気が出てくるそうです。 事業実績が高いため、滝川市B&G海洋センターの活動状況は頻繁に市の広報にレポートされています。写真の誌面では、“市長室からこんにちは”というコラムでカヌー活動の様子が紹介されています

事業実績が高いため、滝川市B&G海洋センターの活動状況は頻繁に市の広報にレポートされています。写真の誌面では、“市長室からこんにちは”というコラムでカヌー活動の様子が紹介されています山田さんが海洋センターに赴任した当時は小学生だった海洋クラブの子どもたちも、いまではすっかり大人になりました。そんな教え子の姿を見かけることも、年を追うごとに楽しみのひとつになっていきました。

「海洋クラブでは、B&G財団の理念に則ってルールやマナーを重んじていましたから、子どもたちは礼儀正しい大人に育ってくれました。いまでも、お盆休みなどで帰郷した際には、海洋センターに遊びに来て、あいさつしてくれます。

また、事業実績で高い評価を受けているため、海洋センターでイベントがあるときは必ずといっていいほど市長や教育長があいさつに来てくれますが、その際、いつも、『海洋クラブの子どもたちは礼儀がいい』と褒めてもらっています」

現在の海洋センターを支えるスタッフの皆さん。山田さんに見守られながら、次世代の活動を担っています

現在の海洋センターを支えるスタッフの皆さん。山田さんに見守られながら、次世代の活動を担っています礼儀正しい大人になってくれた海洋クラブの子どもたち。このことをうれしく思っていた山田さんに、今年3月、仕事を引退するときがやってきました。

「いつまでも『オレがいなければ!』などと思っていてはいけません。どんな仕事でも、引き際が大切です。もっとも、退職した後も現役時代と同じように朝5時に起きており、ときどき職場が気になって様子を見に行ったりしています」

様子は見ても、現場には顔を出さないようにしているという山田さん。後輩たちの力を信じて、彼らに新たな時代を築いてもらいたいと願っているからだそうです。(※完)