|

|||

|

|||

1957年、山梨県生まれ。子どもの頃から長野県野尻湖へキャンプに出かけ、カッター、ローボートを経験。同時に、英国の児童文学作家アーサー・ランサムによる海洋少年冒険小説「ツバメ号とアマゾン号」シリーズに感銘を受け、海や帆船の世界に憧れを抱く。

東京海洋大学(旧:東京商船大学)卒業後、独立行政法人 航海訓練所に勤務。以後、練習帆船<日本丸>、<海王丸>などの航海士を務め、船員を育成する教官としても活躍。

現在は<海王丸>船長。

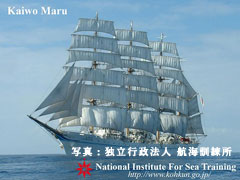

海王丸

海王丸

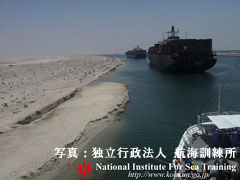

列をつくってスエズ運河を航行する大型船舶。海運業は激しい国際競争の時代を迎えていますが、航海訓練所の実習を経て雨宮キャプテンの後輩たちがどんどん育っています

列をつくってスエズ運河を航行する大型船舶。海運業は激しい国際競争の時代を迎えていますが、航海訓練所の実習を経て雨宮キャプテンの後輩たちがどんどん育っています「私たち新入生を前にして、先輩は『船に乗りたくて我が校に来たのなら、それは間違いだ』とおっしゃいました。海運業は外国勢に押され、日本の船会社でさえ賃金の安い外国の船員を雇う傾向にありましたから、私たちのような若い船乗り予備軍は、この先どうなっていくのか分からない状況だったのです」

それでも、雨宮キャプテンはまったく不安を抱きませんでした。好きで選んだ道なのだから、迷うことなんてなかったのです。幸いにも、在学中に就職状況が改善されはじめ、卒業した年には、例年よりは多くの仲間が船会社に就職。雨宮キャプテンの場合は、うれしいことに航海訓練所から声をかけてもらいました。

航海訓練所に就職すれば、<日本丸>、<海王丸>といった大好きな帆船に航海士として乗り込むことができます。このまたとない就職の話を、雨宮キャプテンが断るはずもありませんでした。

〈海王丸〉で実習生を指導する教官。航海訓練所に務める航海士は、船を操船しながら後輩を指導する役目も担います

〈海王丸〉で実習生を指導する教官。航海訓練所に務める航海士は、船を操船しながら後輩を指導する役目も担います船を安全に走らせるだけでも大変な仕事なのに、学生の世話もしなくてはいけない航海訓練所の航海士。洋上で起きたトラブルに関しては、知恵を絞ってその場でできる最大の処置をしなければなりません。

「汽船での実習でしたが、地中海を走っていて盲腸の急患が出てしまい、人手不足のため私が手術を手伝ったこともありました。麻酔液が脊髄の中を移動すると、中枢神経を刺激して呼吸困難になる場合があるので、揺れる船の上で手術をする際は、なるべく液が移動しないよう少なめの麻酔薬を使って手早く済ませます。

このときも短時間で手術をしなければならなかったので、脇目も振らずにお腹を開ける手伝いをしたら、ドクターに褒められました。人のお腹にメスを入れる現場に初めて立ち会うと、気絶してしまう人が多いそうだからです」

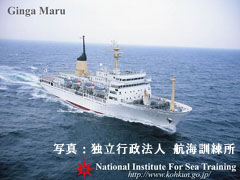

航海訓練所には、2隻の帆船に加えて写真の〈銀河丸〉をはじめとする3隻の汽船が配備されています

航海訓練所には、2隻の帆船に加えて写真の〈銀河丸〉をはじめとする3隻の汽船が配備されています「帆船の航海士として、最初の2年間を<日本丸>で過ごしました。当時は、ハワイまでの遠洋航海を年2回、<海王丸>と一緒のスケジュールでこなしていました。つまり、ヨーイドンで2隻の帆船がハワイをめざすわけです。ところが、2年間で4回あった航海で、私が乗った<日本丸>は一度も<海王丸>の前を走ることができませんでした」

号令とともにセイルの展開に向かう実習生たち。どんな風が吹いたら、どれだけの数のセイルをどのような向きで張ればいいのか…。雨宮キャプテンは、セイリングの奥の深さに魅せられていきました

号令とともにセイルの展開に向かう実習生たち。どんな風が吹いたら、どれだけの数のセイルをどのような向きで張ればいいのか…。雨宮キャプテンは、セイリングの奥の深さに魅せられていきました「先人が築いてきたセイリング技術を勉強してみたいと思うようになり、以来、今日に至るまで実習航海を通じていろいろな帆走実験をしながらセイリングを研究してきました。これも、ひとえに2隻の帆船が同時に走った貴重な経験が元になっています」

どのように風や波と向かい合ったら、帆船やヨットを安全かつ速く走らせることができるか…。練習帆船の航海士を務めながら、セイリングに関するいろいろな研究会に足を運び、自らの研究や実験の成果を発表するようになっていった雨宮キャプテン。そうした努力は、やがて国際帆船レースという大きな舞台で試されることになりました。(※続きます)