|

|||

|

|||

古瀬 浩史さん

1961年、東京都生まれ。大学で海洋生物学を学び、1980年代に東京湾沿岸域の生態系を研究。1988年から東京都の奥多摩ビジターセンターや山のふるさと村ビジターセンター、八丈ビジターセンターなどの自然公園施設にインタープリターとして勤務。現在は、(株)自然教育研究センター取締役として、環境教育やインタープリターの養成事業などに携わっている。

アリゾナ州のグランドキャニオンで活動するレンジャー隊員。全長450キロにも及ぶ広大な渓谷の物語を子どもたちに話しています

アリゾナ州のグランドキャニオンで活動するレンジャー隊員。全長450キロにも及ぶ広大な渓谷の物語を子どもたちに話しています

西部開拓時代が終わりに近づいた19世紀後半、アメリカの探検隊がイエローストーンやヨセミテ、グランドキャニオンといった、豊かな自然、壮大な景観を有する土地を次々に見つけ出していきました。

当時、先住民はいたものの、白人の開拓民が申請すれば誰でも未開の土地を個人所有することができました。ですから、このような貴重な土地も放っておけば、さまざまな人の所有になって本来の姿を失うおそれがあり、探検の過程でも、「これらの土地を所有して鉄道を敷けば、観光客を集めて大きな事業ができる」と話す隊員もいたほどでした。

しかし、あまりにもすばらしい土地ばかりゆえ、隊員たちは意見をまとめて「世界に類のない、こんな壮大で美しい自然は皆が共有すべき財産だ。土地を切り売りすべきではない」と大統領に進言。それを受けて、世界で初めて国立公園という概念が誕生し、国の施策によってイエローストーンやヨセミテ、グランドキャニオンなどの土地が次々に保護されていきました。

もっとも、国の政策によって土地が保護されたとはいえ、国立公園として有名になると多くの人々が観光で訪れるようになり、やがてゴミが捨てられ、貴重な植物が持ち去られ、動物たちの住みかも荒らされるようになっていきました。

「そのため、1920年からは国立公園局の政策として、公園内の環境を守りながらガイドとして歩くレンジャーが活躍するようになりました。これが、今で言うインタープリターの始まりと言って良いでしょう」

![]()

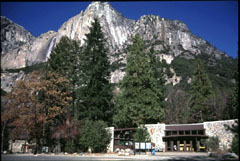

カリフォルニア州にあるヨセミテ国立公園のベースキャンプ。世界遺産にもなっている大自然を求めて年間400万人もの人が訪れます

カリフォルニア州にあるヨセミテ国立公園のベースキャンプ。世界遺産にもなっている大自然を求めて年間400万人もの人が訪れます当初、レンジャーたちは公園各所を単純に説明するだけでしたが、やがて自分たちの体験を基に、自分たちの表現に置き換えて公園内の物象や生態系について話すようになっていきました。世界に類のない貴重な自然を守るためには、単に解説をするだけではなく、地質学的な歴史や動植物の生態を物語として分かりやすく伝えながら、来訪者に環境保全への関心を高めてもらう必要があったのです。

「インタープリターとは、通訳とか演出家という意味です。案内役の彼らは、物を言わない自然の心の内を通訳し、それが直訳的な解説にならないよう、自分なりに演出を加えて興味ある物語に変えていきました。スタンダードナンバーを自分なりにアレンジして演奏するジャズミュージシャンや、身近な話題を例に挙げながら難しい聖書の教えを説く牧師さんと同じです」

試行錯誤しながら継承されていった彼らの活動理念は、1957年に発行されたフリーマン・ティルデンの著書「Interpreting Our Heritage」によって初めて体系化されました。インタープリターのバイブルと呼ばれるこの著書のなかで、フリーマンは次のように語っています(文は、分かりやすい言葉で再構成しています)。

「インタープリテーションは、単なる情報や知識の伝達ではありません。情報に基づいて新しい世界を開いてみせることであり、教えるというよりは啓発に近いものです」

「インタープリテーションは、参加者の経験や人間性に関連づけて行うことで、より効果的になります。子どもに対するインタープリテーションは、大人向けの話をやさしくしたものではなく、まったく別の方法を考える必要があります」

インタープリテーションは一種の技、あるいは芸(アート)であると言う、フリーマン。その手法や理念は、公害問題が大きくクローズアップされ、環境教育の重要性が叫ばれるようになった1970年代以降、ますます注目されるようになっていきました。

アメリカの自然公園には、いたるとろに植生保護を訴えるプレートが立てられています

アメリカの自然公園には、いたるとろに植生保護を訴えるプレートが立てられています

時代が進むにつれ、環境教育とともに指摘されるようになったのが自然体験活動の大切さでした。急激な都市化の流れを受けて多くの子どもたちが自然から遠ざかってしまい、その結果、協調性や主体性、応用力などが見失われがちになっていったのです。

「文部科学省による最近の調査によると、木登りをしたことのない子どもが約50%にも達しているそうです。木登りなんてどうでもいいのではないかと思われがちですが、たとえば公園のジャングルジムとは異なり、木登りの場合は枝が折れて落ちてしまうこともあるし、夏と冬で木の状態は異なります。

つまり、規格品であるジャングルジムと、季節や枝の張り具合などで足場が異なる木登りとでは、子どもに求められる応用力や想像力の度合いがはるかに違うのです」

古瀬さんとともに奄美大島でキャンプを楽しむ子どもたち。シーカヤックやスノーケリングなど、さまざまな遊びを体験しました

古瀬さんとともに奄美大島でキャンプを楽しむ子どもたち。シーカヤックやスノーケリングなど、さまざまな遊びを体験しました

「キャンプをする際、『自分たちの食事は自分たちで作るように』と言っても、なかなか支度が進まないことがよくあります。そのとき、付き添いの大人が手取り足取り手伝って予定時間までに食事を済ませてしまうと、子どもたちは次の食事も大人任せにしてしまいます。

私は、あるキャンプの夕食で、なかなか進まない子どもたちの支度を放っておいたことがあります。結局、子どもたちの空腹が満たされたのは10時を過ぎてからになってしまいましたが、そのことで彼らはいろいろ学んだと思います。翌日からは、自主的に皆で手分けをして支度を進め、時間通りに食事できるようになりました」

キャンプを通じて、子どもたちに何を学んでもらいたいのか、その点をはっきりしておかないと、自然体験活動の意味が薄れてしまいます。古瀬さんが付き添ったキャンプの子どもたちは、手分けをして食事の支度ができるようになったことで、少なからずとも協調性や主体性を学ぶことができたのではないかと思います。

夕食後、浜辺に集まってインタープリターの話に耳を傾けるキャンプの子どもたち。自然のなかで生活しながら、いろいろなことを学びます

夕食後、浜辺に集まってインタープリターの話に耳を傾けるキャンプの子どもたち。自然のなかで生活しながら、いろいろなことを学びます時代とともに関心度を高める環境教育と自然体験活動。その渦中のなかで、古瀬さんはインタープリターとしての道を試行錯誤しながら歩んでいくことになりました。(※続きます)