|

|||

|

|||

渡辺 輝夫 キャプテン

1940年、東京都板橋区生まれ。香川県坂出市で育ち、愛媛県の国立弓削商船高等専門学校を卒業後、1961年に大阪商船入社。一等航海士を経て、1985年から〈にっぽん丸〉II世、III世、〈新さくら丸〉、〈ふじ丸〉など、商船三井客船のクルーズ客船船長を歴任。

B&G「若人の船」や「少年の船」による沖縄やグアムへのクルーズも多数経験し、2002年からは現役を退いて同社名誉船長に就任。現在、文京学院大学生涯学習センターでの講義のほか、各地で講演活動を展開中。

南アフリカのケープタウンに寄港した際、乗組員と一緒に喜望峰(アフリカ最南端の岬)を見学にいった際のスナップ。これまでに訪れた国は、100ヵ国以上に及びます

南アフリカのケープタウンに寄港した際、乗組員と一緒に喜望峰(アフリカ最南端の岬)を見学にいった際のスナップ。これまでに訪れた国は、100ヵ国以上に及びます

ニューヨーク航路の勤務を皮切りに、航海士として着実にキャリアを積んでいった渡辺キャプテン。中学生のときに抱いた、世界を見て回る夢はどんどん実現していきましたが、そのなかでも、けっして忘れることのできない航海の思い出があるそうです。

「1988年の正月休みのとき、自宅近くの駅で見かけた1枚の旅行パンフレットに目が止まりました。『20世紀最後の皆既日食を洋上で見よう!』と書かれていたからです。手にしてみると、『天気の心配がある陸上とは異なり、船なら雲のない場所に移動できるので、確実に見ることができます』というコピーがありました」

思わず、「確実だなんて、ずいぶん大げさだな。いくら移動できるといっても、限度があるのに・・・」とつぶやいた渡辺キャプテン。「この船の船長は、神経を遣って大変だろうな」と思ったそうです。

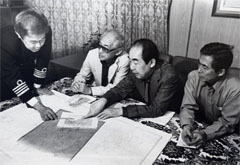

皆既日食前夜、船長室で天気図を見ながら観測地点の打ち合わせをする渡辺キャプテン

皆既日食前夜、船長室で天気図を見ながら観測地点の打ち合わせをする渡辺キャプテンツアーで使用されるのは自社の客船でしたが、日程的に自分が乗船することはないと考えた渡辺キャプテン。ところが、乗船する予定だった船長が間際になって急用ができてしまい、急遽、その代役が回ってきてしまいました。

「どんな人たちが乗り込むのか、乗客リストに目を通す間もなく乗船してみて、あ然としました。単に皆既日食を見たがっている旅行客ではなく、天体観測マニアだったり、天文台の館長さんだったり、大学の教授だったり、その道の専門家ばかりだったのです。彼らは大きな望遠鏡や記録装置をたくさん持ち込み、出港前から観測の準備に取り掛かっていました」

そのとき、ふと「確実に見ることができます・・・」というパンフレットのコピーを思い出した渡辺キャプテン。野球で言えば、ヒットを打たねばチームが負けてしまうピンチヒッターの心境でした。

皆既日食直前、間一髪のタイミングで雲の切れ間に到達。コロナの観測に成功しました

皆既日食直前、間一髪のタイミングで雲の切れ間に到達。コロナの観測に成功しました

皆既日食の観測で見ることができた、ダイヤモンドリングと呼ばれる美しい光景

皆既日食の観測で見ることができた、ダイヤモンドリングと呼ばれる美しい光景

客船が出港した当日の夜には、きまって船長主催のウェルカムパーティーがあるものです。渡辺キャプテンは、いつものようにサロンで乗客を出迎え、海や船の四方山話で場を盛り上げようとしましたが、このときばかりは誰も耳を傾けてくれませんでした。

「乗客の皆さんが話題にするのは、観測のことばかり。しかも、出港直後からずっと雨だったため不安が広がっていたのです」

あらためて事の重大さを認識した渡辺キャプテン。天気図とにらめっこしながら、目的地の小笠原海域に向かいますが、一向に天気は回復してくれません。

「当時は、ようやく気象ファクスが利用できるようになっていましたが、手に入る情報は限られ、雲の写真を送ってもらっても描写が荒くて、あまり参考にはなりません。通信士がラジオを聞きながら手で描く天気図だけが頼りでした」

気圧配置を読みながらコースを変えても天気は変わりません。ようやく観測当日の朝になって雨は上がりましたが、空は厚い雲に覆われ、海は深い霧に包まれていました。

「朝の8時頃、皆、デッキに出て空を仰いで、がっかりしていました。皆既日食が始まるのは11時8分からでしたから、もう3時間しかありません。できるだけ前線から遠ざかろうと全速力で船を南へ南へと走らせていくと、10時頃になって所々に雲の切れ間が現れるようになりました」

観測成功の祝賀会。乗船客やツアー主催者の皆さんにやっと笑顔が戻りました

観測成功の祝賀会。乗船客やツアー主催者の皆さんにやっと笑顔が戻りました雲の切れ間を見つけるたびに、そこへ向かって舵を切るよう指示を出す渡辺キャプテン。最初のうちは、到着する頃に新しい雲がたちこめてしまいましたが、とうとう10時55分になって青空の真下に到達。間一髪で観測の時間に間に合うことができました。

「観測が終わると、デッキのあちらこちらから万歳の歓声が上がり、感激して泣き出す人もいました。次の皆既日食は2009年です。このツアーに参加した人たちは、ふたたび私たちの船で観測したいと言っているそうです」

小笠原の二見港に停泊する〈にっぽん丸〉。ハレー彗星を眺めることができた「少年の船」をはじめ、渡辺キャプテンはさまざまなチャータークルーズでこの地を訪れています

小笠原の二見港に停泊する〈にっぽん丸〉。ハレー彗星を眺めることができた「少年の船」をはじめ、渡辺キャプテンはさまざまなチャータークルーズでこの地を訪れています東北のある自治体が初めて企画した「少年の船」も、実に思い出深いそうです。たくさんの子どもたちが乗り込んで仙台港から小笠原に向かい、2日間の寄港地活動を楽しんで帰るスケジュールでしたが、出港初日から悪天候が続いてしまいました。

「船が揺れて船内活動もままならない状態が続き、たくさんの子どもたちが船酔いに苦しみました。小笠原に着いた初日はどうにか上陸して寄港地活動を実施しましたが、その夜から風雨が激しくなり、夜半になって4本取っていた船首の係留ロープのうち2本が切れてしまいました」

小笠原の二見港に入った大型客船は、湾内のブイに沖止め係留します。このとき、船首に残った2本のロープが切れてしまえば、船は船尾を結んだ係留ブイを支点に振り子のように風に振られ、近くの岩礁に衝突してしまう危険がありました。

「もし、船首に残ったロープが切れたら、船尾のロープも切って港を脱出しようと考えました。強風のなか、大きな船で狭い湾口を抜けるのは至難の技ですが、これしか乗客や船を守る手立てはありませんでした」

渡辺キャプテンは、機関長にエンジンのスタンバイを指示。甲板員は、いつでも船尾ロープを切断できるよう、嵐にさらされながら準備を整えました。

「乗組員が総出で船の状況を見守っていると、風の勢いは衰えないものの雨が上がって星空が見えてきました。すると、76年に一度しか見ることのできないハレー彗星が南東の空から昇ってくるではありませんか。私は、ためらうことなく主催者に連絡を取り、子どもたちを起こしてもらうようお願いしました」

夜中に眠い目をこすりながらデッキに集まった子どもたちは、南東の空にさん然と輝くハレー彗星を見て大歓声を上げました。出港してから船酔いに苦しみ、小笠原に着いてからも悪天候に悩まされていた子どもたちにとって、これ以上のご褒美はありませんでした。

チャータークルーズのウェルカムパーティで挨拶に立つ渡辺キャプテン。乗客の気持ちを和ませることも、船長の大事な仕事です

チャータークルーズのウェルカムパーティで挨拶に立つ渡辺キャプテン。乗客の気持ちを和ませることも、船長の大事な仕事です

予定外だった、そのすばらしいイベントが終わって間もなく、これまで耐えてきた船首の2本のロープは悲鳴を上げて破断。渡辺キャプテンは、すかさず船尾のロープを切るよう指示を出し、吹き荒れる二見港の狭い湾口から船を脱出させました。

「大シケの航海を強いられたうえ、2日間だった寄港地活動も1日しかできなかったことから、この自治体はもう『少年の船』の企画は立てないだろうと思いましたが、なんと毎年恒例の行事になっていきました。こんなにうれしいことはありませんでしたね」

船の仕事の思い出は尽きません。最終話の次回では、B&G「少年の船」でグアムへ行ったときのエピソードなどを語っていただきます。(※続きます)