|

|||

|

|||

渡辺 輝夫 キャプテン

1940年、東京都板橋区生まれ。香川県坂出市で育ち、愛媛県の国立弓削商船高等専門学校を卒業後、1961年に大阪商船入社。一等航海士を経て、1985年から〈にっぽん丸〉II世、III世、〈新さくら丸〉、〈ふじ丸〉など、商船三井客船のクルーズ客船船長を歴任。

B&G「若人の船」や「少年の船」による沖縄やグアムへのクルーズも多数経験し、2002年からは現役を退いて同社名誉船長に就任。現在、文京学院大学生涯学習センターでの講義のほか、各地で講演活動を展開中。

渡辺キャプテンにとって初めての外国となったタヒチの玄関、バビーテ港。日本からやってきた戦後初の大型船ということで大歓迎を受けました

渡辺キャプテンにとって初めての外国となったタヒチの玄関、バビーテ港。日本からやってきた戦後初の大型船ということで大歓迎を受けました商船高専時代、最初に乗った練習船で激しい船酔いを経験した渡辺キャプテンでしたが、大声で歌うことでその辛さを克服。無事、3年間の本科課程を修了し、航海士としての専門教育を受ける専攻科へ進むと、いよいよ海外へ渡る外航船での実習が待っていました。

「私にとって初めての外国は、旧運輸省航海訓練所の〈銀河丸〉で行ったタヒチ(フランス領ポリネシアの群島)でした。私たちは、戦後初めて訪れた日本の大型船ということで地元の大歓迎を受け、5日間の滞在中、たくさんの人が船を見学に訪れました」

タヒチの人々は、朝から夕方まで物珍しそうに船内をくまなく見学して歩き、毎夜、ギターを持ち込んでは、デッキでタヒチアンダンスを披露。地元の人からポリネシアの歌を教えてもらったことが、渡辺キャプテンにとって外国人との初めての触れ合いとなりました。

〈にっぽん丸〉の船長としてタヒチを再訪したときの渡辺キャプテン。感激のショットでした

〈にっぽん丸〉の船長としてタヒチを再訪したときの渡辺キャプテン。感激のショットでした「歌を教えてもらって大感激しましたが、当時、日本の船はほとんどタヒチに寄港していなかったので、彼らとはこれが最初で最後の出会いだと思いました。ところが、25年後、総務省「青年の船」の船長としてふたたび来訪することになり、その後もクルーズ客船〈にっぽん丸〉で訪問の機会を得ることができました」

タヒチとは不思議な縁を感じたという渡辺キャプテン。しだいにポリネシア文化に深い関心を寄せるようになり、現在では、その研究がライフワークになっています。

「まずは、親切で陽気なタヒチの人々の人情にひかれましたが、彼らのことをもっとよく知ろうといろいろ調べていくうちに、ポリネシア文化そのものへの関心が高まっていきました」

タヒチに寄港している間、渡辺キャプテンはたくさんの地元の人と交流を重ねました

タヒチに寄港している間、渡辺キャプテンはたくさんの地元の人と交流を重ねました

毎夜、船を訪れてはデッキでタヒチアンダンスを披露してくれた地元の娘さんたち

毎夜、船を訪れてはデッキでタヒチアンダンスを披露してくれた地元の娘さんたち

「彼らポリネシアンは、いまから3000年ぐらい前の大昔に、何人も乗船できる大きなカタマラン(双胴艇)の帆走カヌーを駆使しながら、広大な太平洋の島々を縦横無尽に行き来していました。『彼らは、なぜそのような航海をする必要があったのか? 』、『彼らは、どのような航海術を使っていたのか?』等々、調べれば調べるほど興味は尽きません」

西洋人が大西洋や太平洋へ乗り出した大航海時代より、はるか昔に大海原を航海していたポリネシアンたち。1990年代に入ってから、渡辺キャプテンと同じように多くの人々が彼らのカヌーや航海術に関心を寄せるようになり、3000年前と同じ航海がたびたび実験されました。

その際に使用された船は、口承によって守られてきた彼ら独自の大型カヌー。そして舵取りには、やはり先祖から言い伝えられてきた、星の位置や風の変化、潮の流れなどを頼りに目的地へ向かう航海術が使われました。

「鉄を知らず、そのため釘も持たない彼らの祖先は、縄と木板だけで外洋の荒波に耐える丈夫なカヌーを建造していたのですから、驚きます。タヒチからハワイまでの航海実験では、時間も場所もほとんど狂わず、ほぼ予定通りに到着することができました」

渡辺キャプテンによると、台湾に住む少数民族の祖先がポリネシアへ渡っていった説が有力視されており、カヌーを作る際、器用に木板を縄で縫うところなどは日本の縄文人にも似ているそうです。我々と非常に近いルーツを持っているかもしれないポリネシアの人々。調べれば調べるほど、渡辺キャプテンは彼らに魅せられてしまうそうです。

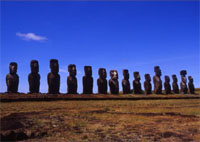

世界一周クルーズの際には、絶海の孤島と言われるイースター島にも立ち寄りました

世界一周クルーズの際には、絶海の孤島と言われるイースター島にも立ち寄りました

勇壮な南米パタゴニア水道の氷河。ここを訪れるまでは船長の仕事は辞められないと思った憧れの地でした

勇壮な南米パタゴニア水道の氷河。ここを訪れるまでは船長の仕事は辞められないと思った憧れの地でした

日本一周やタヒチへの航海実習を体験しながら商船高専を卒業した渡辺キャプテンは、大阪商船 株式会社(現:商船三井客船 株式会社)に入社。航海士として最初に乗船したのは、ニューヨーク航路の定期貨物船でした。

「日本を発って最初に寄港するのは、ロサンゼルスです。入港したら、すぐにでも市内を歩き回りたい私でしたが、航海士は荷役作業の監督もしなければならず、船が停泊していても観光客のような自由はありません。ですから、8時間交代の監督勤務が終わると、寝る間を惜しんで町に出かけたものです」

仕事が終わって疲れていても、眠い目をこすりながら町に繰り出した渡辺キャプテン。「なぜ、そこまでして町に出るのか?」、「この仕事を選んだのは、いろいろな国を見て回りたいからだ」と、自問自答することもあったそうです。

「その頃は戦後間もないこともあって、アメリカ人に対して劣等感を抱く日本人が少なくありませんでした。私も最初は臆することもありましたが、やがて対等の気持ちで話せば、彼らも対等に扱ってくれることを知るようになりました。

当時、英語はあまり得意ではありませんでしたが、アクセントだけ気をつけて話せば、たいていのことは通じました。良くないのは、日本語のように平坦なイントネーションで話すことで、上手でなくても言葉に強弱をはっきりつけて堂々としゃべればいいのです」

アラスカ、トレーシーアームの氷河を背景に、いかにもうれしそうな渡辺キャプテン

アラスカ、トレーシーアームの氷河を背景に、いかにもうれしそうな渡辺キャプテン言葉は、あくまでもコミュニケーションの道具であり、流暢に話せなくても役には立つと、渡辺キャプテン。私たちは、大工さんのように上手にノコギリを挽くことはできませんが、使い方のコツさえ知っていれば、なんとか木を切ることはできます。言葉も、それと同じことなのでしょう。

こうして、ロサンゼルスを皮切りに世界中を見て回る夢を叶えていった渡辺キャプテン。やがて、定期船が寄港する港湾都市のみならず、クルーズ客船に乗り組んでアラスカやパタゴニア(南米の南端)などの秘境にも足を伸ばすようになっていきました。(※続きます)