|

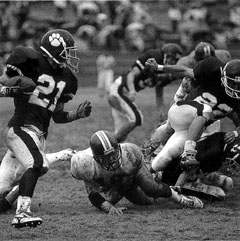

水野:スポーツの試合を行っている間、相手に対して善意を持つ選手などは1人もいません。お互いに悪意しか持っていないのです。それゆえ、闘いのなかで怒りや憎しみという感情が自然に湧いてくるのです。しかし、それを野放しにするわけにはいきません。なんでもありの世界だったら、勝つためにどんなことでもするようになってしまい、ついには相手を傷つけるところまでエスカレートしてしまう場面も出てくることでしょう。そうした事態を防ぐためにルールを設けているのが、スポーツであるとも言えるのです。

誰もが知っているように、ルールを無視してスポーツは成り立ちません。ルールは絶対的なものなのです。ルールを守ってさえいれば選手は幸福になれるというものではありませんが、だからといってルールを破るわけにはいかないのです。それは、一般社会も同じです。ルール(法)とは、それさえ守っていれば幸せになれるというものではありませんが、他の人を不幸にしないためにも個々が守らなければならない決まり事なわけです。言い換えれば、個々が抱く怒りや憎しみ、敵慨心がコントロールされなければ、人間社会は前に進むことができないのです。

しかし、自分たちを打ち負かす相手に対する怒りや敵慨心、勝てない不甲斐ない自分に対する怒りや、「なにくそ」と思う気持ちなど、自分の望まない状況に対しての怒りは、それを克服するエネルギーにもなり得ます。ハングリー精神というのは、まさにこうしたエネルギーの塊だと言えるでしょう。満ち足りてしまうと、努力や挑戦を避けるのが人の性であると思います。ですから、人間、「なにくそ」と思う場を持つことは、向上、成長のためにたいへん有意義なことであると考えます。

大切なことは、そうした感情をコントロールすることです。その鍛錬という意味で捉えれば、スポーツは絶好のトレーニングの場であると言えるでしょう。

|

水野:社会を震撼させるような犯罪を起こす者は、本来、生まれながらに存在しているわけではありません。育った環境、教育にその主な原因があるのです。なによりも、人の主観や観念は後天的なものなのです。それゆえ、教育の大切さが問われるのです。

人を育てるとき、留意しなければならないのは個人差があるということです。スポーツを例にしてみましょう。体を鍛えるということは負荷をかけることであり、それに耐えようと肉体は強くなろうとします。しかし、負荷は一般に強いほうが効果は大きいのですが、強すぎると体が壊れてしまいます。普通の人は、一流スポーツ選手の半分の負荷にも耐えることができません。

持久力についても同じことが言えます。負荷と闘っていくなかで、やがてそれに慣れていき、プレッシャーをプレッシャーと思わなくなる耐性ができあがります。そこで初めて、自分は強くなれたという実感を得ることができます。言うなれば、適度な負荷、プレッシャーやストレスは、闘志やヤル気、集中力といった精神的なエネルギーの源となり得るのです。

また、強い者を鍛えるには、さらに強い負荷が必要になっていきますが、弱い者はそれに耐え切れません。どのくらいの負荷を与えるかは、その人、そのとき、その場によって異なるわけです。

ですから、「人を鍛えることは、一律であってはならない」のです。すでに鍛えられた者に対しては、低いレベルの負荷では効果はありませんし、高いレベルの負荷を初心者に与えたら効果があり過ぎてしまいます(個々が持つ、生まれながらの資質によるところも大きいが)。

そのようなことを考えると、スポーツで体を鍛えるには個別指導が良いのですが、集団指導であろうと効果は得られます。大切なのは、負荷と闘うための闘志であり、気持ちの勢いなのです。高い志を持った者と、そうでない者では気持ちに大きな差が出ます。しかし、そのようなことも集団のなかで「その気にさせてもらう」ことができますから、集団活動であっても体を鍛えることの意義は大きいのです。

|

ですから、スポーツを強制的にさせることは間違いですが(京大アメリカンフットボール部では、初めて経験するスポーツを自分の目でしっかり見極めさせるため、1年生の練習参加は個々の意志に任されている)、いったん参加したからにはチームの求めることを真剣にやらねばなりません。特に基本とされることは、なにがあってもしっかりやらなければなりません。そうしなければ、大ケガをするようなこともあるからです。嫌でも辛くても、「しなければならない」ことはしなければなりませんし、「してはいけない」ことは断じてしてはいけないのです。そのような基本の積み重ねで鍛えられていくと、やがて上手いプレーができるようになります。これは、選手にとってたいへん楽しいこととなります。

前回にも述べたように、選手に対して初めからやりたいことをやりたいようにさせていては力がつきません。チームの理念に基づいて、「やらねばならない」ことをしっかり守らせなければいけないのです。

大切なことは、どれだけやれるかについては個人差があるということです。ですから、肉体的にも精神的にも、そのチームが求めるレベルにない者は参加すべきではないのです。チームサイドも、やるからにはチームを第一に考え、個々がやりたいようにやるなどということは微塵も考えてはなりません。もちろん、繰り返しになりますが、参加すること自体は完全に個人の意思に任せるべきだと思います。

|