|

|

|

|

| ワークショップ学習 |

|

|

|

◆塩博士になろう 塩はどこから生まれるの?なぜしょっぱいの?塩の働きは?などのクイズを出しながら、塩の成分や製法、性質などを学んだ後で、グループごとに"塩の性質"を確かめるための実験をしました。メンバーは、海水から食塩をつくったり、浸透圧によってきゅうりの水を吸い出したり、塩を利用して氷点をつくってアイスキャンデーづくりに挑戦したりと、理屈では分かっていても、塩の不思議さを実感しました。 |

◆俳句コンテスト 今回のクルーズで発見したことや感じたことなどを俳句で表現しようと、「海」「船」「自然」をテーマに俳句コンテストが行われました。テーマ別に男女3つの班の各2グループ、計6グループで俳句を出し合い、その俳句に合った絵を折り紙を裂いた「ちぎり絵」を作成しました。クルーズ参加者に一番良い作品を投票してもらい、見事1位を獲得した作品は、「船」をテーマにした〔ふじ丸や素敵な出会いありがとう〕です。 |

|

|

|

◆客船で働く人々 「ふじ丸」乗組員の仕事の中から、通信部門・フロント部門・料理部門・ハウスキーピング部門を取材し新聞にまとめるものです。 ベッドメーキングや花毛布づくり、デッキウォッシュを体験し、とくに強風と寒さの中で行われたデッキウォッシュでは、「ワッショイ」のかけ声で気合を入れていました。船長や通信長、料理長への直撃インタビューでは、「やりがいは?」「一番苦労したことは?」「得意料理は?」など、次から次に質問がなされ、どんな新聞ができるか楽しみです。 |

◆小笠原の自然について この「体験クルーズ」の寄港地となった小笠原の自然を守っていくには何をしたら良いか。ゴミ問題など自然環境問題をスローガンに掲げてポスターをつくりました。 昨日、寄港地活動をしたばかりだけに、みんな真剣な表情で取り組んでいました。 |

|

|

|

◆魚の旬を知ろう 魚の種類はたくさんあります。みんな魚の名前はどのくらい知っているでしょうか? 最初は魚編の漢字を読むゲームです。 最後に、メンバーが4グループに分かれて春夏秋冬のそれぞれの季節ごとに"旬の魚のプスター"をつくりました。みんな楽しみながらずいぶん魚に詳しくなりました。 |

◆「船乗り体験」目指せ航海士 「航海士」を目指し、航路図の制作、ロープワークプレートづくりのほか、船長インタビュー、デッキウォッシュなどを行いました。 航路図の制作では、「ふじ丸」航海士の説明の後、この「体験クルーズ」の航路を一人一人が制作しました。ロープワークプレートづくりでは、8グループに分かれ、教わったロープワークをプレートに貼り付け、シンプルなものから芸術的な作品まで、各グループの個性が見受けられるものにできあがりました。 |

|

|

|

◆エコツアーを企画しよう エコツアーは自然を保護したり生物を守ったりするための旅行で、ツアー先の食べものや史跡を見たりするのもエコツアーのひとつです。メンバーは各グループに分かれて、今回のクルーズ体験をもとに、"自然と一緒になれる"、"自然を守るための方法"などを考えながら自分たちなりの「エコツアー」を企画し、ポスターをつくりました。いろいろ考えているだけで実際にそこにいきたくなっちゃいました。 |

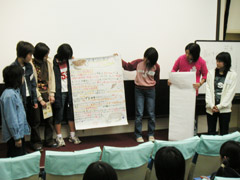

◆排他的経済水域ってなんだろう? 「排他的経済水域」とは、他の国を排除し自国の沿岸だけで漁業を行う水域のことを指します。 メンバーは、最初にダーツゲームを行った後、「排他的経済水域」の内容を活かした早押しクイズで楽しみながら勉強しました。2班に分かれ、得点を競いながらこの難しい問題をスラスラと解き、最後には自分達が理解したことを模造紙にまとめました。 |

|

|

|

◆海の生き物から考える 最初に、モイヤー先生と海野先生のお話や映像を見ながら、生物が生きていくために必要なことを学びました。その後でメンバーは10グループに分かれて、それぞれのグループごとに生き物のテーマを決め、その生物にとって、"海とは何か"、"その生物と人がどうかかわっているか"、"その生物を通した地球環境"についてディスカッションしました。最後に、グループごとにみんなの意見を模造紙にまとめました。ちょっと難しいかったけれどすごく勉強になったようです。 |

◆自走船を作ろう 蒸気を利用し推進する船を作製し、なぜ推進するのか考えるワークショップです。 長方形の板を船の先端に似せカットし、水を気化するためのパイプを曲げるなどの作業を参加者一人一人が行いました。実際に船を走らせ、なぜ走るのかを議論しながら理解していき、蒸気船の作り方と、なぜ走るのかをポスターにまとめました。ものをつくる作業にはみんな船の揺れも忘れるほど夢中になっていました。 |

|

|

|

◆海の中を覗いてみよう 4グループに分かれたメンバーが海中で写した"貝"や"エビ"、"魚"などの生き物の写真パネルを見ながら、撮影した場所や周辺の環境、その生物の大きさや特徴などをダイバーの池田リーダーにインタビューをしていき、その生物の生態について勉強しました。 最後にみんなで写真パネルに素晴らしいタイトルをつけました。次は、実際にダイビングをしているビデオを見たり、装備や海辺・水中で気をつけることなどを、模造紙でまとめました。みんな、なんとなくダイビングをやってみたくなっちゃいました。 |

◆エアロビクスタンス 協調性や表現性に重点を置き、参加者みんなでエアロビックを行いました。 船の中の生活では、なかなか思うように体を動かす場所がないため、みんなで伸び伸びと「大きく広がる海への愛情」をテーマに参加メンバー全員で振り付けを考えました。 |

| ワークショップ学習発表 |

|

|

| フェアウェルパーティー |

|

|

| 「B&G体験クルーズ」もいよいよ最後の夜を迎えました。お別れ、そしてこれからに願いを込めて、「フェアウェルパーティー」を開催しました。

第1部の立食スタイルの夕食では、楽しかったこと、つらかったことなど、今までの活動や生活について話したり、写真を撮り、住所・電話番号の交換をするメンバーの姿が見られ多いに盛り上がりました。 引き続いて、7時からパシフィックホールで第2部が開催されました。これまでの4日間にわたる活動の写真がナレーションとともにホール正面のスクリーンに次々と映し出される中、8組15班の手塚一輝君(小学5年生)がメンバーを代表して別れの言葉を述べました。そして、メンバーが一番お世話になったリーダー・ボランティアリーダーがステージ上で別れを告げます。自分の組のメンバーとの別れのメッセージに感極まって言葉に詰まるリーダーも・・・。 最後に、リーダー全員が肩を組み、スマップの"世界に一つだけの花"を合唱すると、メンバー全員が総立ちとなりホールは感動の渦に包まれました。パーティーを締めくくる"500人握手"では、皆、涙を浮かべながら別れを惜しむ固い握手が続きました。このクルーズの5日間の体験と感動は、きっといつまでもメンバーの心に残っていくことでしょう。 | |

|

|