|

|||

|

|||

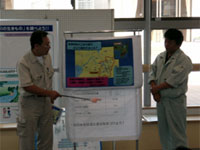

国土交通省職員の皆さんによる講習です

国土交通省職員の皆さんによる講習です

みんなも真剣な表情で聞いています

みんなも真剣な表情で聞いています

川を流れた水の行方など、詳しい説明を受けました

川を流れた水の行方など、詳しい説明を受けました

服部川へやってきました!国土交通省職員の方に、調査のコツを教えてもらいました

服部川へやってきました!国土交通省職員の方に、調査のコツを教えてもらいました

夏の台風などの影響で、川底や周囲の様子が変わっています。注意をしながら川の中へ進みます

夏の台風などの影響で、川底や周囲の様子が変わっています。注意をしながら川の中へ進みます 教室で作った箱めがねで水中を観察!何が見えるかな?

教室で作った箱めがねで水中を観察!何が見えるかな?

小さな生物を見つけるため、そ〜っと水に入ります

小さな生物を見つけるため、そ〜っと水に入ります

夏前に比べて、気温もだいぶ下がっているので慎重に…

夏前に比べて、気温もだいぶ下がっているので慎重に…

草陰になにか居るかな?網を構えてゆっくり近づいて…ギギという魚が採れました!

草陰になにか居るかな?網を構えてゆっくり近づいて…ギギという魚が採れました!

捕まえた生物を白いバットの上に移し、教わった生物がいるか確かめます

捕まえた生物を白いバットの上に移し、教わった生物がいるか確かめます

調べた生物は、小さなものでもしっかりと調査票に記入!

調べた生物は、小さなものでもしっかりと調査票に記入!

調べた結果はまとめられ、国土交通省の調査書に印刷されて本になるそうです。皆も真剣に協力します!

調べた結果はまとめられ、国土交通省の調査書に印刷されて本になるそうです。皆も真剣に協力します!

パックに入った試薬と、採取した川の水とを混ぜて水質を調べます

パックに入った試薬と、採取した川の水とを混ぜて水質を調べます

水質のレベルにより、結果の色が異なります。さて、どんな色になったかな?

水質のレベルにより、結果の色が異なります。さて、どんな色になったかな?

色見本と比べてみます。皆それぞれの結果にばらつきが出てしまいました。どうしてだろう?

色見本と比べてみます。皆それぞれの結果にばらつきが出てしまいました。どうしてだろう?

| 先生・スタッフから一言 | |

伊賀市大山田B&G海洋センター 児玉 泰清さん

伊賀市大山田B&G海洋センター 児玉 泰清さん川や海などにある水はどうやって生まれてくるのか、川にはどんな施設があって何に使われているのか、また、水の汚れによって住む生物の違いがあることなどをパネルやリーフレットを使い説明を受け、難しい内容であるのにかかわらず、子どもたちは熱心にノートを取り学習しました。 川に移動するといつもどおりはしゃぎ気味でしたが、注意を聞いて慎重に採集・観察をしていました。生物調査を行い、水の環境を知るうちに、教室の水槽を魚の住める環境にしたいという思いが膨らんできたようです。教室を水族館にする構想が立ち上がってきました。 | |