|

|||

|

|||

2日目は、楽しいグループワークからスタート。参加者は、2つのチームに分かれ「目隠しをし、できるだけ綺麗な多角形をつくる」という課題にチャレンジしました。悪戦苦闘して課題をこなした参加者からは、「目か得る情報の大切さや自分の想いを言葉で相手に伝えることの難しさを実感しました」との感想が聞かれました。

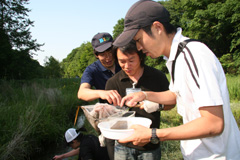

その後、昨日と同様に大町自然公園へ移動し、里山プログラムの実習を行いました。「葉っぱじゃんけん」や「葉っぱ図鑑」など、子どもたちが喜びそうなプログラムに、参加者たちはメモをとりつつ、自分たちも楽しんで体験を行っていました。

研修会の最後は、3人から4人のグループで『インタープリテーションの手法を取り入れたB&G海洋センターで行うイベント』を企画、発表、ディスカッションを行いました。参加者は、それぞれの体験を交えながらアイディアを出し合い、研修で学んだことを早速取り入れたプログラム案を作り上げていました。

講師の古瀬さんは、「インタープリターは自然と来訪者をつなぐ自然語の通訳のようなもの。ここで学んだことを応用して皆さんの活動に活用して下さい」と話し、参加者は2日間の研修を通して「なぜ体験が重要なのか」を実感し、体験から「インタープリター」の役割をつかんだようです。

思い思いの葉っぱを拾い、世界で一つだけの葉っぱ図鑑を作成

思い思いの葉っぱを拾い、世界で一つだけの葉っぱ図鑑を作成 プランクトンネットで採取したプランクトンを観察

プランクトンネットで採取したプランクトンを観察 研修会終了後に、参加者全員に修了証が渡されました

研修会終了後に、参加者全員に修了証が渡されました

三重県いなべ市大安B&G海洋センター 服部さん

楽しく環境について勉強ができ、身近にあるけれど気がつかなかったことを再発見することができた。また、自然を大切にする心を育てることの重要性を学んだので、今後の市の事業で活用していきたい。

宮城県蔵王町B&G海洋センター 佐藤さん

比較的自然が残っている地域に暮らしている私にとって、当たり前にある自然がどれほど大切から、どれほど壊れやすいものなのか、そしてどうやって守り引き継いでゆけばよいかを感じてもらうことは非常に重要な意味を持っており、そしてそれを実践できるのがインタープリターだたと感じました。今後は、単なる体験モノの事業だけでなく、環境教育についても意識しながらプログラムを作っていきたい。