「水辺のインタープリテーション研修会」を開催(日本財団助成事業)

「水辺のインタープリテーション研修会」を開催(日本財団助成事業)

〜新たにインタープリテーションを学び、更なるスキルアップを目指す!〜

平成19年6月23日(土)、24日(日)の2日間、山口県周防大島町で「水辺のインタープリテーション研修会」が開催され、北は青森県から南は熊本県まで、18センター23名の海洋センター担当者が参加しました。

古瀬浩史氏(自然教育研究センター主任研究員)を講師に迎え、新たに“インタープリテーション”という教育手法を、フィールド活動やグループディスカッションなど実体験を通して学び、指導者としての更なるスキルアップを図るための研修会として実施されました。

6月9日(土)、10日(日)に京都府宮津市で実施された研修会に続き、今年度、第2回目の開催となります。

フィールド活動の様子

フィールド活動の様子

(ヤドカリの歩き方を観察しています)

■インタープリテーションの定義と目的

インタープリテーションとは、「単なる情報の提供でなく、直接体験や教材を通して事物や事象の背後にある意味や関係を明らかにする教育活動」であり、人々(参加者)に新たな理解、新たな見識、新たな情熱、新たな興味を与えることを目的としています。

■

インタープリテーションは単なる情報伝達ではない

インタープリテーションという言葉の意味は、解釈、説明などと訳される英単語ですが、例えば、演劇の演出家や俳優が古典的な戯曲を現代的な解釈で上演するとき、あるいはジャズミュージシャンが、スタンダードナンバーを新しいアレンジで演奏するときなどに“インタープリテーション”という言葉が用いられます。

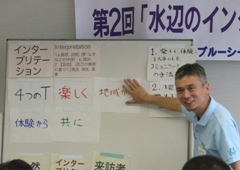

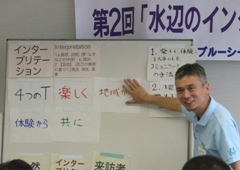

インタープリテーションの説明をする古瀬さん

インタープリテーションの説明をする古瀬さん

■ いかに興味・関心を持たせながら伝えるか

このことから、インタープリテーションという言葉は単に物事を説明するのではなく、説明する人自身の解釈、表現手法を用いて伝えていくという意味になります。

つまり、“自分の持っている情報を、いかに相手に興味・関心を持たせながら伝えるか”がとても大切になります 。

楽しみながら理解を促進する!

楽しみながら理解を促進する!

■第1日目 6月23日(土)

10時、参加者23名が研修室に集合。はじめに開講式が行われました。開講式では、周防大島町 中本冨夫町長から歓迎の挨拶がありました。続いて、講師の古瀬浩史さん、仲上美和さんが紹介され、研修会がスタートしました

。

<アイスブレーキング>

プログラムの最初は、参加者同士がうちとけあって、より親しくなるためのアイスブレーキング。お互いに質問しあって、1つの順序を決める“ラインナップ”、3つの答えの中から自分の好きなもの1つを選ぶ“フォースドチョイス”、相手に質問しYESかNOかの答えだけを頼りに自分が誰なのかを当てる“私は誰でしょう”などが行われました。

また、グループに分かれ、用意された3つの砂を顕微鏡やルーペで観察して、“どこ(どういった)の砂浜の砂なのか”を想像してグループ毎に話し合うグループワーキングも行いました。

さて、私はいったい誰なのでしょう?

答えはカニなのですが・・・。

<フィールド活動>

午後からは海洋センター艇庫に移動してフィールド活動。5つのグループに分かれて、いろいろなプログラムを体験。フィルムケースに隠された植物のにおいを嗅いで、それと同じ植物を持ってきたり、黒布で隠された8つの漂着物を数秒間だけ見て、同じ漂着物を探してくるプログラムなどが行われました。

また、今回はグループ毎に“指令書”が渡され、そこに記された問題の答えを見つけるため、磯観察、カニやヤドカリなどを採取して調査するプログラムも行われました。参加者は皆楽しみながら、熱心に取り組んでいました

。

フィルムケースの中にある植物の

においを嗅いで同じものを探します

グループ毎に

指令書が渡され・・・

磯観察などをしながら答えを探します!

■2日目 6月24日(日)

翌日は、研修会場を文化センターに移して行いました。移動する途中には、新しくリニューアルオープンした海洋センターのプールを見学しました。

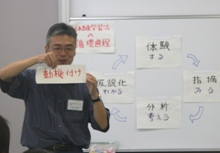

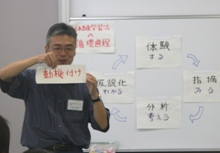

はじめに、講師の古瀬さんから“インタープリテーション”についての講義が行われ、昨日実施したそれぞれのプログラムの目的・ねらい・意味について説明を受けました。

つぎに、グループ毎に課題(統計データ)が渡され、その事実を“インタープリテーション”の手法を活用して、どのように伝えるかを検討し発表しました。昼食後には『日本ハワイ移民資料館』の見学も行いました。

その後、参加者が地元に戻ってから「それぞれの地域でインタープリテーションをどう活用するか」について検討し発表しました。すべての研修が終了し、最後に参加者全員に修了証が手渡され、2日間の研修会が終わりました。

昨日、実際に行ったプログラムを検証

インタープリテーションを使って、グループ毎に発表しました

研修終了後、修了証が渡されました

■参加者の声

参加した皆さんからは、

「楽しく研修できた。やはり「楽しい」が1番。そうでないと子ども達にも逃げられてしまう。これからは来て良かったと思ってもらえる研修会、行事をつくっていきたい」

「たくさんのヒントを教えてもらい、たいへん参考になった。参加して良かった」

「色々な地域からの参加があり、体験談、意見交換が出来たのはたいへん重要だった」

との感想が聞かれました。

これから各地域で、どんな新しいプログラムが生まれるのか、楽しみですね。

フィルムケースの中にある植物のにおいを嗅いで同じものを探します

フィルムケースの中にある植物のにおいを嗅いで同じものを探します グループ毎に指令書が渡され・・・

グループ毎に指令書が渡され・・・ 磯観察などをしながら答えを探します!

磯観察などをしながら答えを探します! 小雨の降る中、プランクトン採取に出発です

小雨の降る中、プランクトン採取に出発です 懐中電灯を片手に、手作りのネットでプランクトンを採ります。皆さん没頭しています

懐中電灯を片手に、手作りのネットでプランクトンを採ります。皆さん没頭しています 興味津々、顕微鏡を覗いています

興味津々、顕微鏡を覗いています 昨日、実際に行ったプログラムを検証

昨日、実際に行ったプログラムを検証 インタープリテーションを使って、グループ毎に発表しました

インタープリテーションを使って、グループ毎に発表しました 研修終了後、修了証が渡されました

研修終了後、修了証が渡されました