|

|||

|

|||

新たな発見がたくさんあった楽しい研修会でした!!

「海のインタープリターin鹿児島」開催 (鹿児島県知覧町)

9月23日(土)、24日(日)の2日間、鹿児島県知覧町で「海のインタープリター研修会」が開催され、県内の26歳から51歳の男女16人が参加しました。

この研修会は、海洋性レクリエーションの指導者に“インタープリテーション”という新しい手法を習得してもらい、海での活動に活用してもらおうと、海洋政策研究財団、自然教育研究センター、日本財団、B&G財団の共催で開かれたもの。

自然教育研究センターの古瀬さんと杉本さんの2名を講師に迎えた研修会は、「楽しかった!」「童心に返れた」などの声があがる充実した2日間となりました。

会場となった知覧町B&G海洋センターは、東シナ海に面した海面を有する海洋性スポーツレクレーション施設で、艇庫前付近には自然海岸があり、“海の自然体験”に恵まれた場所です。

知覧町B&G海洋センターの周りにある自然全てが研修の教材となります。早速砂浜で身体をほぐしましょう!

知覧町B&G海洋センターの周りにある自然全てが研修の教材となります。早速砂浜で身体をほぐしましょう!

子どもたちの体験の機会をふやしたい!

23日10時に、知覧町を中心に鹿児島県内6ヶ所の海洋センターから16人のB&G海洋性レクリエーション指導員が集合。

開会式で、知覧町教育委員会 社会教育課長の鬼塚さんが「子どもたちの中には海がしょっぱいという当たり前のことを知らない子もいる。このような研修会を通して、子どもたちの体験の機会を増やしてほしい」と挨拶。また、海洋政策研究財団の堀口さんからは、「皆さんがインタープリターの技術を持ち帰って子ども達の指導にあたることで、海が好きな子ども達が増えれば嬉しい」と話しがあり、研修への期待も高まり、さぁ、いよいよ研修スタートです!

開会式で挨拶される知覧町教育会の鬼塚さん「当たり前のことを知らない子が多いのにびっくりします」

開会式で挨拶される知覧町教育会の鬼塚さん「当たり前のことを知らない子が多いのにびっくりします」一つ一つの体験からたくさんの発見がありました

まずは、緊張したムードをなごませるために、砂浜でさまざまなゲームを実施。参加者が2組に分かれて行った「フラフープ回し」では、どうすれば早く回せるかを話し合うたびにタイムが短くなり、体験を通じた“成長”を実感。また、目かくしをしてグループで正多角形を作るゲームでは、目からの情報が遮断された状態でのコミュニケーションの難しさを体験しました。

すっかりリラックスムードになった午後は、水にぬれても書けるノートを作製し、いよいよ海岸へ。グループに分かれ、岩や潮溜まりに潜む生き物を網で採集後、スケッチをしながらじっくり観察。「えびの足はどれ?」「この魚の目はきれい」など新しい発見や疑問が飛び交っていました。

採取した魚を虫眼鏡使いながら食い入るように観察

採取した魚を虫眼鏡使いながら食い入るように観察インタープリターは自然と来訪者をつなぐ自然語の通訳のようなもの

2日目は、笹飛ばし、笹舟づくりや草笛などの参加者にとっては懐かしい遊びからスタート。

その後、3人から4人のグループで『知覧町B&G海洋センターで9時から15時に小学生30名で行うイベント』を企画、発表、ディスカッションを行いました。参加者は、岩の上や砂浜など思い思いの場所でアイディアを出し合い、研修で学んだことを早速取り入れたプログラム案を作り上げていました。

講師の古瀬さんは、「インタープリターは自然と来訪者をつなぐ自然語の通訳のようなもの。ここで学んだことを応用して皆さんの活動に活用して下さい」と話し、参加者は2日間の研修を通して「なぜ体験が重要なのか」を実感し、体験から「インタープリター」の役割をつかんだようです。

グループごとに事業案を発表。ユーモアたっぷりのイベント案に“是非実施してほしい”との声もあがりました

グループごとに事業案を発表。ユーモアたっぷりのイベント案に“是非実施してほしい”との声もあがりました参加者の声 〜必ず答えが無くてもいいという考えが新鮮!〜

「アイスブレークの方法などすぐに役に立つ内容でした。魚も実際見るけど獲ることはなかったので、子どもに戻ったようで楽しかったです」

「移動時間などちょっとした時間にも色々なプログラムを体験できて面白かったです。マリンスポーツ教室などの待ち時間に使えそうです」

「2日間の研修全てが、スポーツ少年団のキャンプで役に立ちそう」

「知覧町に住んでいるけれどウニやいろいろな生物がいるのも知らなかったので驚きました。アイスブレークは水泳教室や少年団でも活用できそうです」

「小さいときから遊んでいる場所でも新たな発見があって楽しかった。夏だけだと思っていた海の活動も磯観察などができるんですね。“必ず答えが無くてもいい”という考え方が新鮮でした」

プログラム後に行う“ふりかえり”も重要な時間。2日間の研修会は発言の機会にあふれています

プログラム後に行う“ふりかえり”も重要な時間。2日間の研修会は発言の機会にあふれています 大好評だった砂浜でのゲーム。身体をほぐすことで心もほぐれることを体感しました

大好評だった砂浜でのゲーム。身体をほぐすことで心もほぐれることを体感しました フラフープを順番に回していきます。どうすれば早く回せるかな?

フラフープを順番に回していきます。どうすれば早く回せるかな? 海の生物観察。なまこやウニ、エビなど色々な生物を次々に発見

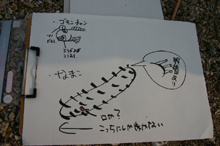

海の生物観察。なまこやウニ、エビなど色々な生物を次々に発見 生物採取後のスケッチ。新たに気付いたことや疑問に思うことをメモしました。なまこの口はどこだろう?

生物採取後のスケッチ。新たに気付いたことや疑問に思うことをメモしました。なまこの口はどこだろう? 知覧町の砂浜はどんなもので構成されているか予想後調査。仕分けの結果、貝殻が一番多いことが判明。いろんなものが題材になる研修会でした

知覧町の砂浜はどんなもので構成されているか予想後調査。仕分けの結果、貝殻が一番多いことが判明。いろんなものが題材になる研修会でした 潮風を受けながら企画を練る3人。漁体験はどう?魚が釣れなかったらどうする?企画を立てることっておもしろかったんだね!

潮風を受けながら企画を練る3人。漁体験はどう?魚が釣れなかったらどうする?企画を立てることっておもしろかったんだね!